Christine Machiels (historienne au CARHOP asbl,

enseignante à l’Institut Cardijn-HELHa)

On dit souvent des assistants sociaux qu’ils n’ont pas de mémoire collective. Dans un objectif de transmission, m’est venue l’idée d’aborder ce chantier d’histoire en allant d’abord à la rencontre de l’une d’entre elles[1]. Marie-Christine Renson travaille à Schaerbeek, dans le quartier où se situe le siège social du CARHOP, une association qu’elle connait bien. Il y a quatre ans notamment, elle sollicitait le CARHOP pour coconstruire l’histoire associative du GAFFI, groupe d’animation et de formation pour femmes immigrées du quartier, dont elle est la présidente[2]. Ma préparation à entrer dans l’« histoire singulière »[3] d’une assistante sociale m’a d’emblée permis de nuancer le constat des historien.ne·s et des sociologues sur l’absence de mémoire collective des travailleurs sociaux. Dès mes premières recherches, je découvre que les Services sociaux des quartiers 1030 de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode, où elle travaille depuis plus de 40 ans, ont régulièrement activé cette dynamique de la transmission au travers de l’écriture de l’histoire de leurs différents projets : sur le comité de quartier Botanique (1979, 1987), sur l’Union des locataires (1984), sur la lutte des habitants de l’îlot Lotimo (1991).[4]

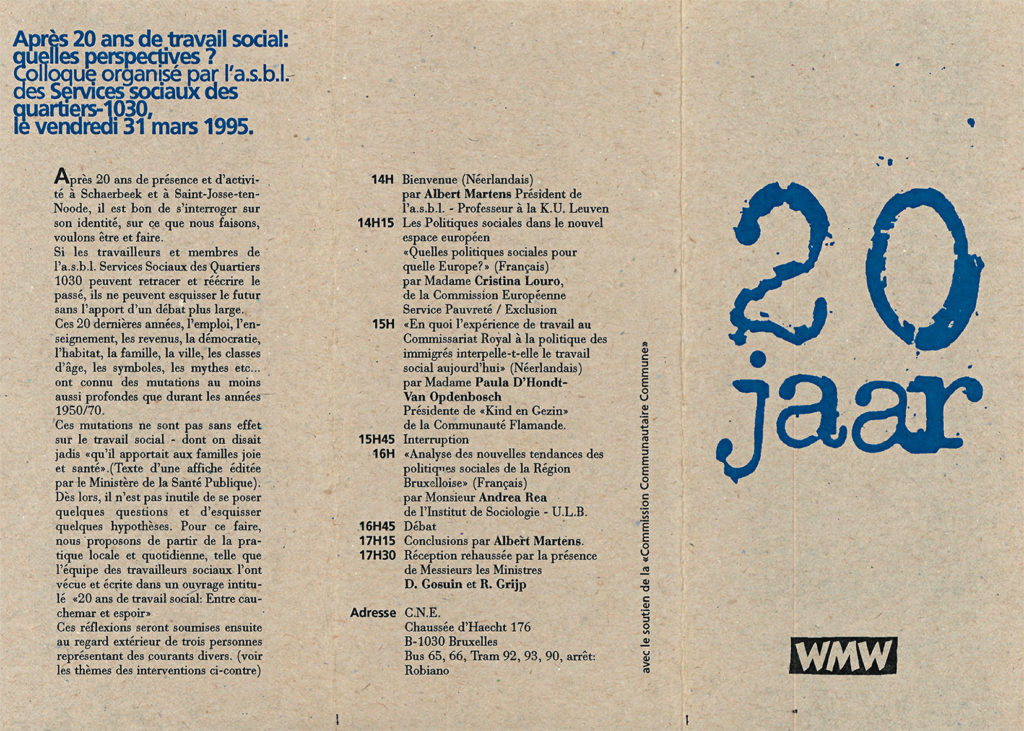

Comment cette dynamique de transmission (originale ?) contribue-t-elle à questionner la légitimité des actrices et des acteurs de l’intervention sociale et de leurs pratiques, hier et aujourd’hui ? Il faut reconnaître que ces traces de l’action sociale laissées par les Services sociaux des quartiers 1030 relèvent davantage d’une contribution à l’histoire des luttes urbaines, menées par les acteurs associatifs de quartiers, que d’une mémoire centrée sur les pratiques des travailleurs sociaux et les questionnements qu’elles suscitent. En revanche, la démarche que mène l’équipe des Services sociaux des quartiers 1030 en 1995 est plus inédite. Cette année-là, plusieurs d’entre eux prennent la plume pour témoigner de leur expérience de travailleur social. Les textes sont réunis dans un livre 20 ans de travail social : entre cauchemar et espoir. À côté des propos immédiats que suscite leur expérience de travail au quotidien, on y découvre une réflexion sur le sens du travail social, qui mobilise parfois l’histoire sociale comme clé de compréhension : « Par toutes ses nouvelles mesures [nouveaux travailleurs sociaux, nouveaux fonds, nouvelles structures] et faute de pouvoir agir sur l’économique, le pouvoir politique remet le travail social en question et nous force dès lors à nous redéfinir. Réfléchir sur le sens du travail social, ses missions et son avenir, implique nécessairement de faire un détour par le passé. (…) En raison de sa position dans le champ social et parce qu’il est étroitement lié à l’histoire des solidarités, le travail social est condamné à réfléchir sur sa pratique et partant, à se transformer »[5].

Aujourd’hui, plus de vingt ans sont passés ; si la démarche sociohistorique n’a pas perdu de sa pertinence, le sens du travail social gagne à être à nouveau questionné, à l’aune des mutations contemporaines. C’est dans cette perspective que s’inscrit ma rencontre avec Marie-Christine Renson, qui travaille aux Services sociaux des quartiers 1030 depuis 1974. Mes questionnements, je les emprunte à Joseph Rouzel, éducateur spécialisé et psychanalyste, qui, pour introduire un numéro de la revue de l’Institut régional de travail social (IRTS), Le sociographe, spécialement dédié au thème « L’histoire en pratiques » (septembre 2000) écrit : « Du côté des travailleurs sociaux, l’histoire singulière rencontre une histoire professionnelle. Des histoires de vie conduisent à des engagements, des convictions, une éthique. Comment s’inscrivent les travailleurs sociaux dans l’histoire des institutions ? Qu’en retiennent-ils ? Qu’en savent-ils ? Est-ce un point d’appui dans leur pratique ? Comment font-ils cas des histoires singulières des personnes prises en charge ? »[6].

Questionner les institutions

Notre rencontre a lieu dans les locaux du CARHOP, situés dans le bâtiment de l’école sociale de la rue de la Poste (aujourd’hui l’Institut supérieur de formation sociale et de communication, l’ISFSC), à Schaerbeek. C’est là que Marie-Christine Renson a suivi sa formation d’assistante sociale. Le lieu rappelle des souvenirs ; j’avais anticipé sur le contexte de l’interview et retrouvé dans les collections du CARHOP son mémoire de fin d’études, intitulé « Un projet éducatif dans le cadre d’un travail social en milieu scolaire ». Ces mémoires sont une source formidable pour les historien.ne.s. Ils témoignent tout autant de réalités sociales que d’un discours réflexif sur ces réalités, inscrits dans un contexte sociopolitique souvent décrit.[7] L’occasion est belle de lui rappeler ses premières interrogations. En effet, à partir de son expérience de stage dans une école de Schaerbeek, en 1974, Marie-Christine Renson questionne les institutions. Elle écrit, par exemple, sur la relation entre l’école, les services sociaux et le quartier : « Face à la réserve manifestée par les parents à l’égard des services sociaux, je me pose la question de leur intégration dans une vie de quartier »[8].

La critique est spontanée et témoigne d’une réflexion de terrain. Mais, il y a aussi, à l’origine de ces questionnements et des manières de les formuler, une personne : Pierre Massart, Frère des Écoles chrétiennes, qui travaille comme instituteur primaire dans une école de Schaerbeek. « Haut personnage du quartier », celui-ci s’engage dans l’insertion et l’accueil des migrants, particulièrement des populations turques et marocaines, qui arrivent massivement dans le cadre des politiques de regroupement familial dans le quartier. Témoin des mutations que connaît la ville de Bruxelles, celui-ci fait partie du « croissant pauvre, allant de Schaerbeek jusqu’à Saint-Josse-ten-Noode au nord, via Molenbeek et Anderlecht à Saint-Gilles au sud, tout en incluant la partie occidentale du Pentagone. Les travailleurs immigrés se sont quasi exclusivement installés dans ces quartiers à cause de leur faible niveau de revenus et du mythe du retour »[9]. Ils y trouvent des logements vétustes, parfois insalubres, que des propriétaires louent sans toutefois les entretenir ; Schaerbeek, menacé par le projet urbanistique « Plan Manhattan »[10], est voué à une démolition certaine.

|

Pierre Massart (1933-2016) [11] Frère des Écoles chrétiennes, Pierre Massart s’installe à Schaerbeek en 1970 avec la volonté d’enseigner dans les quartiers pauvres. Il enseigne notamment dans des écoles primaires du réseau libre catholique subventionné de Schaerbeek, dont l’École Saint-Joseph (rue L’Olivier), l’École Saint-Augustin (rue de la Ruche), l’École Sainte-Marie (rue Philomène). Militant à Hypothèse d’école[12], il lance en 1972, une première école de devoirs et ateliers de créativité Rasquinet. À partir de cet engagement, il s’insère et participe aux associations qui mènent les luttes urbaines de Schaerbeek. |

Les écoles de Schaerbeek subissent l’arrivée des populations turques et marocaines, sans aucune préparation, aucune réflexion et aucun moyen. Pierre Massart perçoit alors l’importance de ces questions : méconnaissance de la langue, du système d’enseignement, et, malgré tout, une attente énorme vis-à-vis de l’école, car elle fait partie du projet migratoire des parents. « On a vu arriver dans les écoles, des populations de familles entières, des gosses qui n’avaient jamais mis les pieds à l’école, notamment des filles » explique Marie-Christine Renson. « C’était Pierre Massart qui était venu me chercher », poursuit-elle, « qui m’avait proposé ce stage. Il m’avait dit : ton boulot, c’est de faire le lien école-famille-quartier, [autrement dit] essayer d’aider à l’intégration, voir comment on pouvait faire pour ouvrir l’école aux milieux, à la population qu’elle était censée accueillir, (…), faire le lien avec les familles, faire un travail, on pourrait dire maintenant d’éducation permanente, avec les familles sur le rôle de l’école ».

Éducation permanente, le mot est lancé. Il n’est pas étranger à Marie-Christine Renson, alors étudiante, qui s’est sentie baignée, le temps de sa formation, dans une réflexion visant à se positionner comme assistante sociale, « actrice de changement ». C’est dans l’air du temps : à partir d’expériences associatives, allant toutes dans le sens des mouvements de travail social communautaire et des mouvements d’émancipation, se met en route le secteur de l’aide aux personnes ambulatoires [aujourd’hui, le secteur de l’action sociale et de la santé de la Commission communautaire française (COCOF) et de la Commission communautaire commune (COCOM)]. Plusieurs enseignant.e.s de l’école de la rue de la Poste sont engagés au sein d’une association-pilote à Schaerbeek : la Gerbe asbl. Celle-ci s’inscrit au sein du mouvement d’antipsychiatrie qui explose en Europe[13]. La Gerbe se structure comme « équipe de travail en milieu ouvert de la protection de la jeunesse, centre de santé mentale, et équipe de développement communautaire »[14]. En plus de ces missions, elle réalise autour du psychologue, Jacques Pluymaekers, un travail important de formation, de révision de travail et d’encadrement de jeunes travailleurs sociaux (éducateurs, animateurs, travailleurs psychosociaux, assistants sociaux) dans le quartier.

Lorsqu’au moment de son stage, Marie-Christine Renson amorce une première réflexion sur son rôle d’assistante sociale au sein d’une école, ce terrain entièrement nouveau, elle est baignée dans le contexte de ce mouvement de l’antipsychiatrie, mais également des mouvements antiracistes. Ses principales interrogations portent sur les enjeux et les liens institutionnels, sur le sens de son travail, qui n’est pas de créer un service social classique dans une école, mais d’ouvrir le champ du possible, dans une perspective de changement social. Marie-Christine Renson se souvient : « Je pense que si j’ai pu émettre des réflexions de ce type-là, c’est certainement par des rencontres, parce que j’ai rencontré des gens qui étaient questionnant là-dedans, parce que c’étaient des courants d’époque. Je pense quand même que les années 1970, (…) c’était des années où le champ d’intervention sociale était vierge, était en train de se créer… Il y avait du possible. (…) On était dans un courant de militance. L’associatif avait ce rôle d’interpellation du politique, de l’organisation, [de] ramener ce qu’il découvrait auprès des personnes, et essayer de le porter avec un message plus politique, plus opérationnel, de changement ».

En revanche, elle fait remarquer qu’à ce stade, elle ne fait pas encore le lien entre ce champ social qui se structure, et d’autres mouvements, comme les mouvements ouvriers ou les mouvements citoyens qui portent des revendications plus politiques. Certains militants ou intellectuels, qui habitent le quartier, font quant à eux certainement ce lien, et appellent à cette époque à une vision plus globale. Mais sur le terrain où elle se trouve, rappelle-t-elle, « on était très dans le « que faire ? », « qui suis-je ? » [comme assistante sociale], « pourquoi je le fais ? ». Est-ce que l’institution est adéquate ? Il faut changer l’institution, il faut changer les lois… On avait l’idée du changement, mais dans le sens d’une adaptation aux besoins réels des populations ».

Ouvrir le champ des possibles. De la théorie aux pratiques

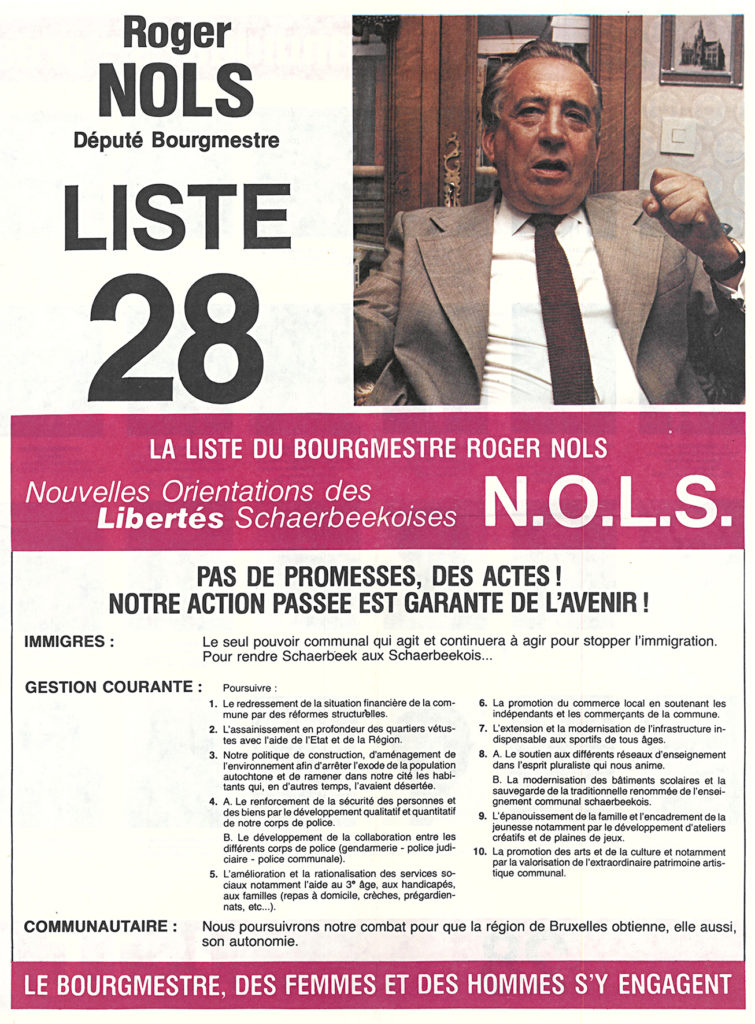

À partir de son expérience de stage, Marie-Christine Renson fait plusieurs constats. D’abord, sur l’organisation spatiale du quartier et des écoles : « Tu avais les rues larges, les rues des bourgeois, et les rues étroites, avec les arrières maisons, les ateliers. C’était un quartier avec beaucoup d’ateliers, c’étaient les milieux populaires. Et tu avais les grosses écoles comme les Dames de Marie et Sainte-Marie qui se sont ouvertes bien plus tard à cette immigration car elles avaient encore la population traditionnelle du quartier, elles ont pu continuer à fonctionner…[15] Les écoles qui se trouvaient dans ces rues plus populaires, elles, elles n’avaient pas le choix. » C’est en effet une question de survie institutionnelle, mais aussi de volonté des pouvoirs organisateurs, pour ces écoles primaires du réseau libre catholique, comme l’École Saint-Joseph, rue L’Olivier, et l’École Sainte-Marie, rue Philomène, d’accueillir ces populations issues de l’immigration. Autrement, leur avenir est compromis dans un quartier voué à l’abandon, voire à la démolition. Il faut noter que, dans ce contexte, la majorité du bourgmestre Roger Nols[16] avait élaboré un plan de fermeture de dix écoles communales toutes situées dans les bas de la commune, soit dans les quartiers populaires et immigrés. Il s’agissait là d’une volonté claire d’abandonner tout investissement communal dans les quartiers populaires et immigrés du bas de Schaerbeek entre la gare du Nord et la ligne de chemin de fer de la moyenne ceinture passant à proximité de l’avenue Deschanel. Éventé, ce plan n’a pas pu être mis en œuvre. Il aurait mis en difficulté les très nombreuses familles du quartier ayant des enfants en bas âge.

Ensuite, Marie-Christine Renson assiste à l’impuissance des institutrices et des instituteurs qui, concrètement, doivent gérer l’accueil. Le choc culturel est intense : « [les instits] n’avaient jamais entendu parler de l’histoire de l’immigration, elles ne savaient pas que cela existait. (…) On leur apprend à enseigner à des petits enfants belges moyens des années 1970. Et puis, elles arrivent, et devant une classe où les filles, par exemple, elles ne savaient même pas s’asseoir sur une chaise parce qu’elles ne savaient pas ce que c’était un banc, elles s’asseyaient par terre… Les intellectuels turcs qui passaient ici, qui encadraient la population et qui nous ont aidés, disaient souvent qu’ils passaient en 4 heures d’avion du Moyen-âge à une société post-industrielle ». Ces familles turques viennent principalement d’Emirdağ, une région agricole du plateau d’Anatolie. Aucun des professeurs n’est préparé, par exemple, à enseigner le français comme une langue étrangère. Des familles marocaines s’installent aux côtés des familles turques : elles sont « moins nombreuses mais avec autant de difficultés d’adaptation à notre société occidentale. Elles ont cependant un avantage : une connaissance élémentaire du français »[17]. Dans ce contexte, le lien école-famille-quartier apparait important. Mais comment pérenniser cette action, puisque, dans le cadre scolaire, il n’existe pas, en dehors des PMS [les centres psycho-médico-sociaux], de structure qui permette d’engager une assistante sociale ?

La création des Services sociaux des quartiers à Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode

Quand Marie-Christine Renson évoque son engagement au sein des Services sociaux des quartiers 1030, elle parle d’un « concours de circonstances positives ». Pour comprendre l’émergence de cette asbl, il faut faire appel au contexte de production des mesures législatives relatives à l’aide sociale.[18] En 1974, à l’heure du vote de la loi sur les Centres publics d’aide sociale (CPAS) qui réforme l’assistance[19], certains parlementaires du Parti social-chrétien (PSC) et du Christelijke volkspartij (CVP) craignent, avec la définition de missions des CPAS, pour la survie des services sociaux privés qui se sont particulièrement développés depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment sous l’impulsion des milieux chrétiens. Ils conditionnent le vote de la loi sur les CPAS à l’adoption d’une loi visant à subventionner, au moins en partie, ces services sociaux privés (arrêté royal du Ministère de la Santé publique et de la Famille du 13 juin 1974). C’est pour obtenir cette reconnaissance que Paul Lauwers[20], doyen à Schaerbeek, a l’intuition de regrouper tous ces services paroissiaux, basés jusqu’alors sur le bénévolat en une seule asbl. Les subsides publics permettent d’engager des assistantes sociales. Il manque alors un troisième temps plein pour compléter une équipe qui ne se connait pas, mais qui a été formée pour obtenir la reconnaissance. Pierre Massart souffle le nom de Marie-Christine Renson. « Je suis arrivée là par hasard, pas par conviction », rappelle-t-elle. Les Services sociaux des quartiers 1030 sont nés en 1974. La même année, l’institution est reconnue et subsidiée comme « Centre de service social ».

Albert Martens, sociologue à l’Université de Louvain (KULeuven) et habitant du quartier, est membre du comité d’action du Quartier Nord (1968-1974) ; il accepte de présider le conseil d’administration de la nouvelle structure. Il impulse d’emblée « une vision positive du travail social » et un « esprit de cogestion ». Celui-ci est formalisé dans la rédaction d’une charte (1975), dans laquelle on peut lire : « L’asbl reconnaît au groupe des travailleurs sociaux, impliqués quotidiennement dans une pratique qui dicte leur travail, la faculté de déterminer ces priorités d’action, avec l’appui « technique » du conseil d’administration ayant du recul et d’autres acquis »[21]. Marie-Christine Renson raconte les débuts : « Au départ, c’était très théorique parce qu’on se connaissait très mal, on n’avait aucune pratique pour travailler ensemble, et on venait d’horizons différents [paroisses, écoles, service social de logement[22]]. (…) On a dû apprendre à se connaître et à travailler ensemble. (…) J’ai été marquée par le mouvement de travail social communautaire, qui nous a pas mal interpellés pour qu’on construise un projet qui sorte de l’assistanat, qui s’inscrive plus dans des actions sociales, collectives, communautaires, émancipatrices. C’était le leitmotiv complet, mais (…) il a fallu quand même beaucoup de temps pour que le projet devienne un projet de tout le monde, que [tout le monde] se l’approprie ».

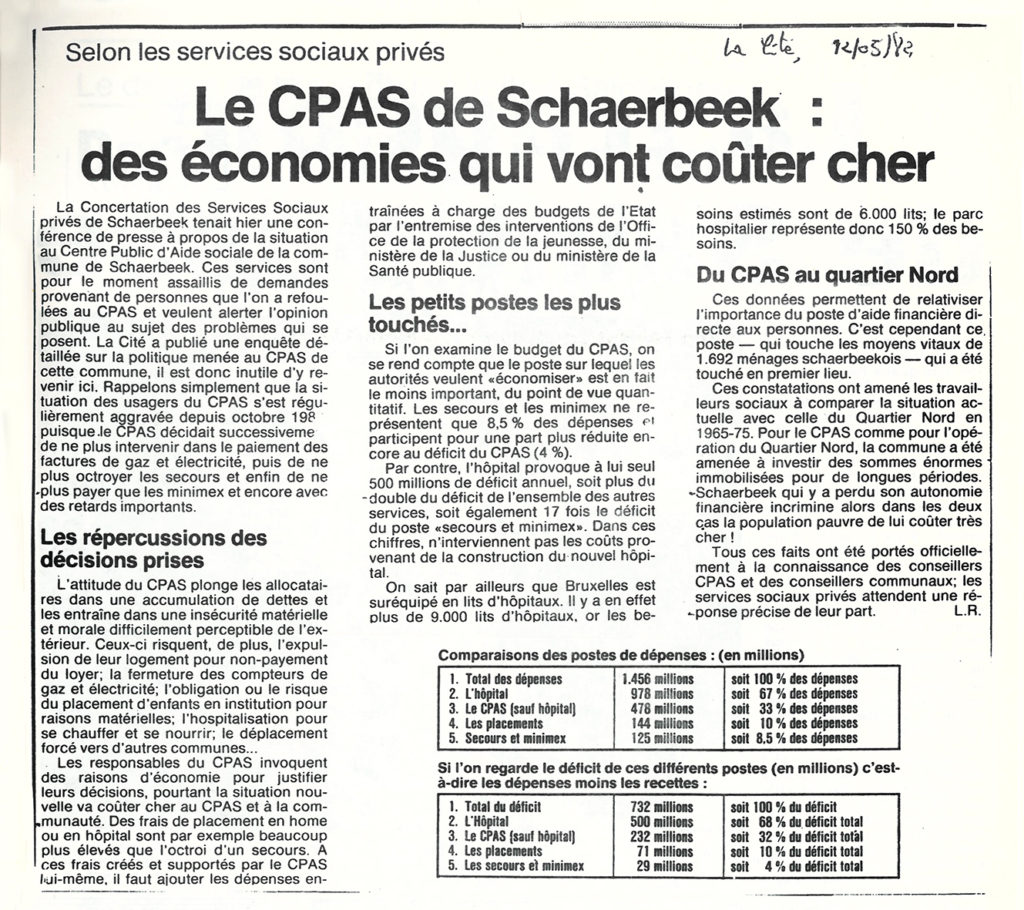

C’est face à l’adversité que se crée finalement la cohésion dans un contexte général de plus en plus difficile pour le travail social. Avec la crise économique, qui devient structurelle dans les années 1980, on assiste au durcissement des politiques migratoires. La loi instituant le code de la nationalité belge du 28 juin 1984, dite loi « Gol »[23], limite le regroupement familial et permet aux communes d’interdire de séjour certaines catégories d’étrangers. Schaerbeek applique rigoureusement la loi. Les politiques du bourgmestre libéral/FDF (Front démocratique des francophones), Roger Nols, connu pour ses positions racistes et xénophobes à l’encontre de la population migrante installée dans la commune, touchent de plein fouet le travail quotidien de l’asbl, bien qu’elle ne dépende pas de la commune, mais du national (puis du fédéral à partir de 1993), ce qui lui donne tout de même une « certaine liberté d’options de travail ». Avec les premières interruptions de paiement des aides sociales au CPAS de Schaerbeek (mars 1982), une deuxième fermeture du CPAS en juin 1985 ou encore la taxe-égouts (décembre 1985), la période voit une « opposition dure et déclarée à la Commune et au CPAS »[24]. Marie-Christine Renson ne s’occupe pas personnellement des dossiers, elle est d’abord engagée pour effectuer un travail social en lien avec les écoles primaires et maternelles du quartier, mais, face à ce contexte hostile, une ligne d’action commune se dessine au sein de l’institution. Cette période « militante » est marquée, pour Marie-Christine Renson, par la participation à « des luttes plus globales, des manifestations antiracistes. On a rejoint des mouvements plus macro, notamment syndicaux et autres… » C’est à ce moment-là qu’elle commence à « faire personnellement le lien avec l’histoire du mouvement ouvrier, les syndicats, les luttes ».

L’asbl doit également faire face à des difficultés internes très concrètes, liées à la paralysie du processus de la régionalisation bruxelloise. Les subventions tardent à être payées ; la survie institutionnelle des Services sociaux des quartiers 1030 est en jeu. Heureusement, l’asbl est impliquée dans un maillage associatif schaerbeekois qui la soutient temporairement sur le plan financier. Au final, observe-t-elle, ce contexte difficile « nous a permis de réfléchir à qui on était, ce qu’on voulait et comment on faisait un de tous ces petits projets socio-individuels (…) Cela commence à se construire dans les années 1980 ».

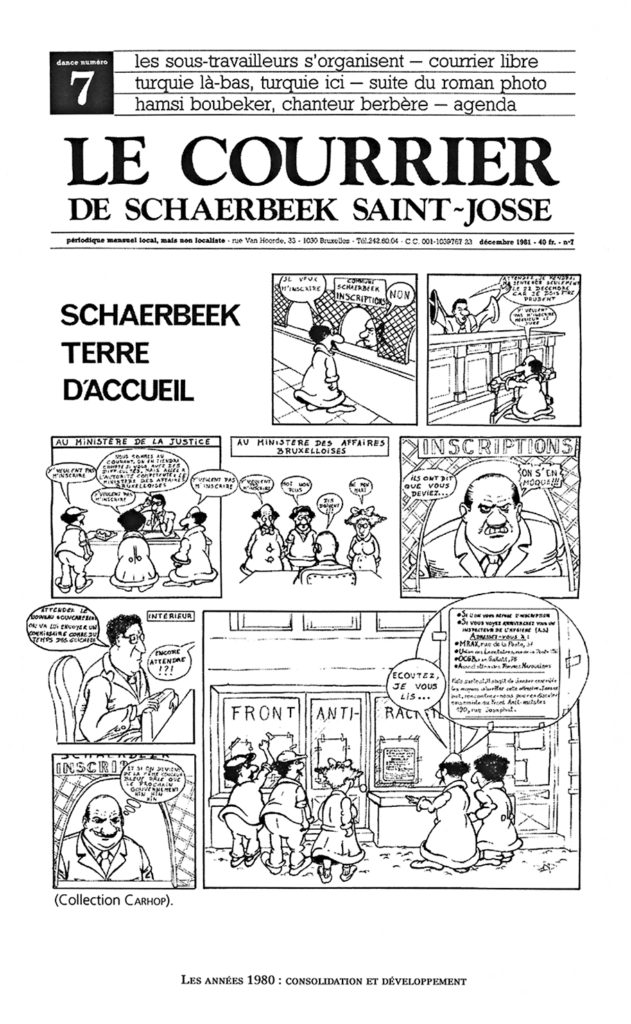

Les Services sociaux des quartiers 1030 s’inscrivent aussi dans la dynamique associative d’un quartier qui constitue une « véritable pépinière d’associations culturelles et de services sociaux (dont la Maison médicale du Nord, le Planning familial Josaphat, le Groupe d’action Quartier Nord, Vie féminine, la Coordination sociale de Schaerbeek, l’Union des locataires de Schaerbeek, le Partenariat de quartier, le groupe d’action culturelle Hajitkoum, l’association Bouillon de cultureS, la Gerbe, le Copres, etc.). Ce milieu associatif parvient à transcender les clivages face à deux ennemis communs : le bourgmestre libéral Roger Nols (1970-1989) et les projets immobiliers. Des comités de quartiers s’organisent.[25] Des initiatives se développent afin de soutenir les revendications au plan communal, comme l’USP (1975-1976), Démocratie sans frontière (1982) ou le Front antiraciste. Depuis, bien d’autres associations se sont installées et développées pour répondre aux besoins de la population. Le travail social en réseau s’organise entre les associations ».[26]

Le travail social communautaire et collectif

Si Marie-Christine Renson dit ne pas avoir pratiqué le travail social communautaire dans les écoles, mais plutôt du travail social collectif, elle tient tout de même à la définition du travail social communautaire : « C’est une définition proche de ce qu’on appelle l’éducation permanente, c’est faire un travail social collectif, avec des personnes, mais pour arriver à des changements sociaux. (…) C’est ensemble avec des personnes, un travail sur des problématiques avec une perspective de changement social. C’est quand même très important ». Pour elle, l’un des exemples les plus concrets de travail social communautaire est celui réalisé par le comité de quartier Botanique, avec sa collègue assistante sociale, Irma Bozzo. Créé en 1974 et composé d’habitants du quartier Botanique, le comité lutte d’abord pour chasser le promoteur immobilier installé dans le quartier qui veut démolir et construire des logements de standing et des bureaux. Il obtient, en 1979, une victoire sur le promoteur immobilier, via l’obtention du Plan particulier d’aménagement (PPA).[27] Viennent ensuite le rachat et la rénovation des immeubles par un service public : la Régie de l’agglomération de Bruxelles, qui implique un processus de concertation avec le comité de quartier. La pédagogie employée est décrite par le comité de cette manière : « Si le comité de quartier a obtenu plusieurs victoires, c’est parce qu’il est soutenu par une partie non négligeable des habitants du quartier. Ainsi, il a pu instaurer un rapport de force suffisamment puissant pour être entendu des autorités publiques. Il a acquis la confiance des habitants. Et si tous les locataires ne participent pas aux réunions que nous organisons, la majorité d’entre eux nous font néanmoins confiance quant à notre manière d’agir et nous délèguent leur pouvoir. Toutes les démarches que nous entreprenons auprès des locataires, s’inscrivent dans l’optique pédagogique de la formation et de la participation du citoyen aux pouvoirs de décision. »[28]

Entre le travail social communautaire et le travail social collectif, les frontières sont floues : « le travail social collectif, c’est mettre les personnes ensemble, collectiviser des problématiques sociales, et (…) arriver à ce que les personnes ensemble cherchent des solutions qui vont améliorer leur quotidien, leur perception des choses ou leurs droits ». Dans les écoles, par exemple, Marie-Christine Renson travaille avec les parents, elle tente de faire en sorte que « les mamans soient accueillies, qu’elles soient bien dans l’école (…). De développer une compréhension du système scolaire, collectivement, parce que l’apport des unes et des autres est très important ». Des actions collectives sont parfois menées, par exemple, contre la fermeture d’une école, mais cela reste compliqué d’introduire une perspective de changement social ou politique (par exemple, repenser la structure des écoles fondamentales). Pour Marie-Christine Renson, c’est possible dans les mouvements citoyens, mais pas uniquement à l’échelle des services sociaux.

Des pratiques aux problématiques sociales

Marie-Christine Renson est engagée pour mener un travail social dans les écoles maternelles et primaires du quartier. Ces premières années sont celles de la « découverte, de la recherche de sens et d’un travail quotidien intense » : « ce type de travail fut aussi rapidement sujet d’interrogations et de recherches en vue de trouver d’autres pistes de travail plus satisfaisantes professionnellement. Je ne pouvais pas envisager mon travail sans une perspective de changement institutionnel »[29], écrit-elle en 1995. Comment s’est inscrit dans le temps ce va-et-vient entre le travail quotidien et l’élaboration de pistes de travail social collectif ou en réseau ?

L’école

Le champ de travail de Marie-Christine Renson se construit « à partir des parents, des enfants en difficulté, des professeurs (…) qui avaient des questions, des difficultés de mise en route de leur pédagogie (…) ». Dans les années 1970, son travail suppose de nombreuses interventions sociales auprès des familles des enfants en décrochage scolaire ; un travail de sensibilisation auprès des parents pour les intéresser à la vie scolaire, un travail social autour de la santé, l’orientation scolaire, etc. ; un travail d’animation durant les temps de vacances (organisation de plaines de jeux) ; un travail de sensibilisation des professeurs sur les réalités de la vie du quartier ; etc. Au cours des années 1980, tout en maintenant des démarches individuelles auprès des familles et des enfants, Marie-Christine Renson entreprend une série d’actions plus collectives : création de classes vertes, d’une bibliothèque, des ateliers de lecture, organisation des réunions de parents, des classes ouvertes, etc.[30] Elle accompagne non pas sur le plan pédagogique, mais sur l’insertion sociale. Par exemple, si les professeurs décident d’une classe verte ou d’une classe de mer, elle travaille sur la mise en route du projet, afin que celui-ci soit rendu possible : « Trouver des fonds, voir les parents, obtenir des renseignements, faire en sorte qu’on y aille, que la viande soit halal, qu’il y ait des garanties de respect, accompagner parce qu’elle manquait d’encadrement, parce que ces gosses n’étaient jamais sortis ».

Marie-Christine Renson ne travaille pas seule : elle amorce une réflexion, d’abord avec Hypothèse d’école, puis le mouvement de la CGé (Confédération générale des enseignants, devenue Changements pour l’égalité)[31], sur des questions plus institutionnelles comme la démocratisation de l’enseignement, l’égalité des chances, la réussite scolaire, mais aussi concrètement : que peut-on faire sur le terrain pour revendiquer avec les directions d’écoles, plus d’aides, de moyens pour soutenir le projet d’une école plus ouverte, capable d’accueillir ces populations étrangères et précarisées ?

Progressivement, des moyens sont arrivés [maître spécial de français, coefficient d’encadrement plus important en maternelles, etc.], de manière dispersée, jusqu’à la création des zones d’éducation prioritaire (ZEP), lancées en septembre 1989, sur le modèle de ce qui existe déjà en France. Celui-ci « correspondait tout à fait à nos objectifs et notre volonté de travail » explique-t-elle. Les écoles dans lesquelles elle travaille rentrent parmi les premières une demande de reconnaissance et l’obtiennent. Au total, treize écoles de réseaux différents sont impliquées dans le projet : des moyens plus importants sont dégagés pour professionnaliser des dispositifs que Marie-Christine Renson essaie d’initier dans quelques-unes d’entre elles : remédiation scolaire, accompagnement, apprentissage du français comme langue étrangère, accueil des parents, centre de documentation, etc.[32] Pour elle, cela représente « un aboutissement du travail de ces vingt premières années (…), l’aboutissement d’un processus institutionnel qui stabilisait ce que j’avais voulu faire dans les écoles ».

Les ZEP, qui misent sur des actions socioéducatives nées du partenariat associations-école, pour renforcer les enfants, les parents, et d’une certaine manière les enseignants, sont toutefois rapidement abandonnées. Marie-Christine Renson déchante : « Les ZEP n’ont jamais été reconnues officiellement par la Communauté française, elles ont été reconnues comme expériences pilotes financées sur des budgets d’initiatives. Il y a eu quelques ZEP qui sont apparues pendant quelques années et puis un décret a été voté, c’est le fameux décret sur la discrimination positive [juin 1998] devenu par la suite encadrement différencié [avril 2009] qui a vidé les projets partenariaux de leur substance. Du temps de la ZEP Initiative, les projets étaient subventionnés en tant que projets et maintenant ce sont les écoles qui sont subventionnées. Le pouvoir a changé de place : ce n’est plus le partenariat qui a le pouvoir mais l’école ».[33] Ce constat est partagé : d’autres témoignages font apparaître une certaine incompréhension entre les travailleurs « socioculturels » et ceux de l’enseignement. Ils ne parviennent pas à faire avancer ensemble la problématique du rapport des enfants et des familles des milieux populaires à l’école.[34]

A posteriori, Marie-Christine Renson rejoint les conclusions de la CGé sur le dispositif : « Le problème des zones d’éducation prioritaire, de la discrimination positive et maintenant de l’encadrement différencié, c’est que cela a toujours été réfléchi comme effectivement donner des moyens à des écoles qui n’en ont pas assez. Mais le problème, c’est qu’on n’a jamais rajouté ” pour faire autrement ” ». Pour elle, si on continue à enseigner comme on l’a toujours fait, sans jamais s’interroger sur l’enseignement en milieux populaires et multiculturels, si on ne pose pas la thématique du français comme langue étrangère, par exemple, rien ne changera. La question se pose avec une acuité nouvelle aujourd’hui : les enfants, qui sont scolarisés dans les écoles des milieux populaires, sont soit des primo-arrivants, soit des enfants de la deuxième ou de la troisième génération de populations turque et marocaine, qui restent dans le quartier parce qu’ils ont échoué dans leur scolarité. « Ils ont une vision de l’école épouvantable (…). Si tu ne travailles pas un minimum cela, la confiance, la croyance dans l’école, l’enfant le ressent ». La question de la langue est aussi primordiale : « le taux de pénétration de la langue française reste peu présent, les enfants ne parlent français à la limite qu’à l’école ».

Depuis une quinzaine d’années, Marie-Christine Renson travaille moins dans les écoles ; le travail de coordination du projet s’est progressivement substitué au travail de terrain, dans lequel elle jouissait d’une vraie liberté d’action, ne devant rendre compte qu’à son employeur, et non à l’école. Elle continue à questionner le dispositif, son évaluation : « Ouvrir l’école au quartier, est-ce que cela favorise les points, la réussite, les normes ? Qu’est-ce qu’il faut évaluer ? » Le projet mis en place sur les treize écoles à Schaerbeek continue, mais dans un contexte difficile. Surtout, l’école doit faire face à de nouvelles situations, complexes : « On est en 2018, 44 ans après, on réaccueille des enfants dans un état de pauvreté similaire à ceux qu’on a accueillis en 1974. À mon avis, même pire ». Ce sont soit des enfants syriens, soit des enfants des ex-pays de l’Est, soit des enfants européens qui viennent d’Italie, d’Espagne, ou des Marocains, qui fuient les climats racistes du sud de l’Italie et du sud de l’Espagne. Ces enfants vivent dans des familles inquiètes (parce que sans-travail, sans papiers), qui n’ont aucune certitude quant à leur avenir dans le quartier. Face à cette réalité, il est difficile pour l’école de jouer un rôle d’intégration. Ce contexte des années 1970 interroge les pratiques du travail social aujourd’hui : « j’ai l’impression qu’on doit retourner en termes de travail social à des actions caritatives, alors que je préférerais avoir des actions de type émancipatoire et de changements de structures ».

Le travail social en réseau

En même temps que le travail de coordination de la ZEP éloigne un peu Marie-Christine Renson du terrain des écoles, la progressive complexité administrative, due à la régionalisation du secteur, contribue à exiger une présence plus forte au sein des Services sociaux des quartiers 1030. Cette évolution dans son travail social, elle la voit a posteriori comme une fenêtre d’opportunités pour s’ouvrir à d’autres horizons, d’autres problématiques sociales. Marie-Christine Renson et ses collègues y sont confrontées quotidiennement lors des permanences de premier accueil qu’elles assument à raison d’environ six heures par semaine. Pendant cette permanence, elle accueille une quinzaine de personnes : « cela vient, des problèmes de tout, de tout, de tout… Tu reçois des problématiques sociales en pleine gueule, tout le temps. (…) C’est l’avantage de notre fonctionnement en interne, une fois qu’on voit que les problèmes exprimés sont les mêmes, ou qu’il y a souvent des thématiques qui ressortent, alors on essaie de les travailler à un niveau collectif, avec les gens si c’est possible, ou à un niveau plus macro, institutionnel, avec d’autres. C’est ce qu’on appelle le travail réseau ».

Au tournant des années 2000, elle expérimente ce travail réseau en s’impliquant dans la campagne en faveur du droit social sur l’énergie, dans un contexte nouveau de libéralisation des secteurs de l’énergie. Si, au début, c’est un travail social collectif qui s’organise, pour comprendre les factures ou initier aux enjeux de la libéralisation, très vite, un travail réseau s’impose. C’est une question d’opportunités ; il reste difficile de mobiliser des personnes, par ailleurs « activées » dans tellement de domaines, sur des enjeux de politiques sociales. Le débat est porté par la CGEE, la Coordination Gaz-Électricité-Eau de Bruxelles[35], dans laquelle Marie-Christine Renson s’implique, d’abord « un peu par hasard », invitée par des proches du MOC (Mouvement ouvrier chrétien) à participer aux réunions qui ont lieu à la rue Pletinckx, puis de manière plus intense, convaincue par son travail de terrain que « la libéralisation est une véritable tuerie du droit social de l’énergie ». Comment remédier collectivement à l’injustice causée par les coupures de gaz et d’électricité ? De cette expérience de travail réseau, Marie-Christine Renson retient : « cela t’aide à ne pas travailler seule, à avoir une réflexion plus globale et à travailler sur certains enjeux. Parce que je crois que le travail social, si tu restes dans ton coin, tu ne brasses que des problèmes au niveau individuel, tu ne vois que du dysfonctionnement ». Si le bilan du lobbying n’est au final pas entièrement positif, elle note tout de même quelques victoires obtenues collectives, notamment sur l’application des mesures sociales des ordonnances en gaz-électricité, qui donne sens à « un travail où on part du terrain, où on fait remonter des problématiques de terrain, et où on voit avec d’autres travailleurs sociaux, au niveau de la CGEE [comment faire progresser] la question du droit à l’énergie ».

À côté des questions de la D+, du droit à l’énergie, les Services sociaux des quartiers 1030 travaillent d’autres problématiques sociales, comme celle du logement (avec l’Union des locataires), du développement social du quartier, dans la suite de l’action du comité Botanique, de la santé, et, plus récemment, du vieillissement des personnes issues de l’immigration. Les Services sociaux se sont lancés dans un projet intitulé MaisonBilobaHuis, créé à l’initiative de la Maison médicale du Nord et de l’asbl Eva. Le projet développe un centre de jour, subventionné par la Région bruxelloise, ainsi qu’un habitat solidaire et communautaire de douze logements pour personnes âgées, d’origines culturelles diverses.[36] L’une des collègues de Marie-Christine Renson travaille à créer du lien social entre les habitants. L’idée est « de faire des projets ensemble, de créer une certaine solidarité entre les habitants pour essayer de maintenir les personnes le plus longtemps possible à la maison ». La question du vieillissement constitue pour Marie-Christine un nouveau chantier qu’elle n’aurait peut-être pas exploré il y a quelques années, faute de connaissances réelles ou personnelles des enjeux liés à cette problématique sociale. Aujourd’hui, elle se passionne, se questionne aussi. Si le centre de jour accueille une population assez mixte, la représentation multiculturelle au sein des logements ne reflète pas la sociologie du quartier : « La question effectivement de la vieillesse et du vieillir, dans les familles turques et marocaines, musulmanes principalement, est une énorme question ». Ces familles se refusent à placer leurs personnes âgées, la charge familiale étant souvent supportée par les filles et belles-filles, ce qui conduit à des situations parfois problématiques. Du reste, la cohabitation au sein de la maison Biloba entre des personnes de religion musulmane et non musulmane continue de constituer un véritable défi.

Mobiliser les travailleurs sociaux

À côté de son travail social proprement dit, Marie-Christine Renson s’est aussi engagée à défendre les travailleurs sociaux des secteurs de l’aide aux personnes. Dans ses pratiques syndicales, et de manière plus large, dans les mobilisations des travailleurs sociaux, elle interroge la question du sens du travail social. Comment s’est construit cet engagement militant ?

Des tables rondes intersectorielles à la Région de Bruxelles-Capitale

En 1993, elle s’engage au niveau syndical pour les centres sociaux de la COCOF et de la COCOM. Cet engagement s’inscrit dans le contexte précis de la régionalisation. Le gouvernement bruxellois, une fois installé, décide de mettre en place une pratique de concertation sur les secteurs de l’aide aux personnes, par le biais de l’organisation de tables-rondes intersectorielles. L’objectif est d’amorcer des discussions sur les besoins des secteurs, avec le gouvernement, l’administration, les fédérations d’employeurs et les représentants des travailleurs, les syndicats. Lorsque la première table ronde est lancée, les permanents syndicaux font plusieurs constats. Ils prennent rapidement conscience que ces secteurs ne sont pas organisés au niveau syndical et qu’ils les connaissent mal. Il existe également un doux mélange dans la relation employeurs-employés, les organisations patronales disant représenter les deux. Si la syndicalisation est très forte chez d’autres travailleurs sociaux depuis le milieu des années 1970, comme les éducateurs ou les aides familiales[37], en revanche, les assistants sociaux qui travaillent dans des centres de santé mentale, des plannings, des services sociaux, etc. sont difficiles à mobiliser.

Comment expliquer ce faible taux de syndicalisation ?[38] Marie-Christine Renson n’a pas d’explication objective. De manière générale, elle note toutefois une méfiance largement partagée au sein de la profession à l’égard des syndicats, ainsi que l’idée, souvent véhiculée chez les assistants sociaux : « on voit tellement de gens plus pauvres que nous, tout compte fait, on est content de notre condition ». Sur le plan personnel, elle ne se souvient pas que la conscience syndicale lui ait été insufflée lors de sa formation à la rue de la Poste. Du reste, engagée dès sa sortie des études, elle n’a jamais vu l’utilité de se syndiquer, jusqu’à ce que Fabrice Epis, permanent de la CNE (Centrale nationale des employés affiliée à la CSC-Confédération des syndicats chrétiens), ne l’appelle en 1993 pour l’inviter à participer à la concertation sur le banc syndical à l’occasion des tables-rondes sectorielles. Il est probable que son nom ait été soufflé parce qu’elle est proche du MOC, et parce qu’elle s’est aussi intéressée à ces questions au sein des Services sociaux où la question de la défense du secteur a déjà été travaillée collectivement. « Je savais bien dans quoi je m’embarquais. Mais un peu par hasard… » nous confie-t-elle. Au final, cette instauration des tables rondes sectorielles a fortement poussé à clarifier les relations employés-employeurs qui s’expriment de manière très variable d’une structure à l’autre, selon le sens que celles-ci donnent à la pratique auto-, co- ou semi-gestionnaire, héritée des années 1970.

Le Comité de vigilance en travail social

À l’été 2002, Marie-Christine Renson, déléguée syndicale pour les centres de services sociaux COCOF et COCOM, apprend que l’une de ses collègues, Myriam Vastmans, assistante sociale dans un autre centre d’aide aux personnes, est arrêtée et incarcérée pour avoir travaillé avec un public de demandeurs d’asile et de sans-papiers Les motifs de son inculpation sont « traite des êtres humains » et « association de malfaiteurs ».[39] Beaucoup de travailleurs sociaux sont choqués par cette arrestation. Des contacts sont pris avec la Fédération des services sociaux, les syndicats, les écoles sociales. Un « comité de soutien à Myriam et Jafar », composé de travailleurs sociaux, assiste aux audiences de la Chambre du conseil de Courtrai. Les inculpés sont finalement acquittés et blanchis en première instance et en appel.

Le comité de soutien devient le Comité de vigilance en travail social (CVTS).[40] Marie-Christine Renson explique les débuts : « On s’est dit : il faut maintenant créer quelque chose, un système de défense. On était dans du travail social comme « acteur de changement », et maintenant on arrivait à un État social actif, on devait contrôler… Non il faut défendre l’identité du travail social ! On s’est retrouvé à ce moment-là, moi j’y étais comme déléguée syndicale par soutien et par intérêt, on s’est retrouvé à une assemblée pour réfléchir à comment organiser ce soutien mais aussi réfléchir et éviter que cela se reproduise ». Les années 2000 voient le concept d’État social actif institutionnalisé ; il n’est pas remis en question dans les politiques gouvernementales.[41] Parallèlement, la crise économique augmente les inégalités. Le constat d’une confusion inadmissible entre les fonctions répressives et celles d’assistance motive la création du Comité de vigilance.

Le Comité est un lieu de réflexion entre travailleurs sociaux, c’est aussi une permanence téléphonique, où les travailleurs sociaux peuvent appeler de façon anonyme quand ils ont un problème dans l’exercice de leurs fonctions. « Dans ce lieu très vite, la parole s’est libérée », explique-t-elle, « (…) on s’est rendu compte qu’il fallait avancer dans des formations, dans les informations des travailleurs sociaux et surtout faire revaloir la déontologie, et notamment le principe du secret professionnel comme étant un élément libérateur du travail social. Parce qu’on commençait à confondre les valeurs du travail social. Non, le travail social n’est pas un travail de contrôle, ce n’est pas un travail de méritologie. » Pour elle, qui participe au comité comme déléguée de la CNE, « il faut reconnaître, (…) le syndicat ne travaille pas toujours le sens du travail social. (…) ». À ce titre, le Comité de vigilance porte une dynamique plutôt inédite.

Il y a quelques années, ce comité a mis en chantier la rédaction d’un « manifeste du travail social » (2015).[42] Marie-Christine Renson explique d’où vient l’idée : « On s’est rendu compte qu’on parlait de plus en plus de travail social empêché, (…) on ne sait plus exercer nos missions, on nous donne des ordres et des missions tellement contradictoires. Et alors on s’est

dit, on va travailler sur cette question : c’est quoi le travail social ? »[43]. Pour elle, le manifeste vise deux objectifs. D’abord, il constitue un outil à disposition des travailleurs sociaux : « c’est un bonheur de le voir écrit parce que ce sont les fondements du travail social. C’est un texte qui soutient mon action ». Il sert aussi à interpeller les acteurs politiques, avec toutefois quelques limites : « Je l’ai fait passer à la COCOF, à la COCOM, tout le monde te dit ” c’est génial “, alors que tu as par ailleurs des ordonnances, des décrets qui contredisent presque certains principes et qui pourraient nous faire avancer dans des missions de contrôle. Les gens adhèrent intellectuellement, mais on est parti dans une société actuellement où on est en train de malmener le travail social ».

Les défis pour le secteur, aujourd’hui

Concrètement, comment se vit ce constat de « travail social empêché », sur le terrain ? En 2017, le rapport d’activités des Services sociaux des quartiers 1030 pose plusieurs diagnostics interpellants : la complexité grandissante des procédures administratives, la diminution des droits sociaux, le contrôle du travail, le blues des travailleurs sociaux, etc. Marie-Christine Renson affine la vision, en identifiant d’abord les éléments qui semblent aujourd’hui questionner le secteur, au niveau de la COCOF et de la COCOM. Ce sont d’abord les objectifs de ces centres dits « généralistes » qui sont interrogés au sein de la COCOF. La fonction sociale des centres ambulatoires est au centre du débat : faut-il continuer à subventionner les services sociaux qui relaient, ou faut-il renforcer des centres plus spécialisés, les plannings, les centres de santé mentale ? Les questionnements se doublent d’un enjeu institutionnel : avec la sixième réforme de l’État, vient aussi l’idée de fusionner les secteurs de la COCOF et de la COCOM au sein d’un organisme d’intérêt public (OIP)[44]. Aujourd’hui, les services sociaux n’y sont pas : le frein est surtout communautaire, puisque la fusion exigerait le bilinguisme de toutes les institutions reconnues et subventionnées par la COCOF.

Ces questionnements institutionnels s’inscrivent dans un contexte de restrictions budgétaires. Les tables rondes intersectorielles ont débouché sur des accords de subventionnement à 100 %. Les services sociaux continuent de travailler sans mandat mais l’évolution de ce subventionnement implique tout de même de rendre compte des missions : « Le fait qu’on devienne à ce point subventionné par les pouvoirs publics (…) qu’ils gèrent certaines missions de services publics à travers l’associatif (…) on a quand même une dépendance plus forte, on a une liberté d’action moindre que ce qu’on a eu », observe Marie-Christine Renson, tout en reconnaissant que ce subventionnement à 100 % par la Région est sécurisant pour les travailleurs et les travailleuses du secteur.

Sans avoir de mission formelle de contrôle de la part des pouvoirs publics, les services sociaux participent tout de même à cette logique dont elle ne veut pas. Cette logique s’impose face aux demandes de leurs publics eux-mêmes : « Au début, notre boulot, c’était de remettre les gens dans leurs droits sociaux : tu es chômeur ? Tu as droit… tu es malade ? Tu as droit… Maintenant on passe notre temps à voir avec les gens : oui tu es malade, tu as droit à… Si tu fais cela, cela et cela. Est-ce que tu fais cela, cela et cela ? (…) Les gens sont tellement déboussolés. (…) Ils ont bien compris que les droits n’étaient plus aussi automatiques ou inconditionnels [même l’assistance est conditionnée], et donc ils ont besoin d’aide pour pouvoir activer leurs droits. » Pour elle, vérifier la condition est une logique qui heurte sans doute moins les assistants sociaux, fraîchement diplômés, nés dans l’État social actif… « Il y a eu tellement d’abus, disent-ils ». Elle ne partage pas cette manière de voir : « Mais quels abus ? Il y a des abus, oui, il y a surtout des techniques de survie. À partir du moment où les allocations de chômage sont tellement basses, Il n’y a pas d’autre porte que [le travail au noir]. »

Aujourd’hui, Marie-Christine Renson, comme déléguée syndicale, identifie trois difficultés nouvelles auxquelles est confronté.e l’assistant.e social.e. Premièrement, jusqu’ici le travail social communautaire, collectif ou réseau contribuait à contrebalancer la pression du travail social individuel : « Je pensais qu’on avait échappé à ce blues trop important, parce qu’on avait une certaine liberté [en développant] des actions sociales, qui nous satisfassent, qui dépassent ce cadre (…) ». Face aux cas de burn-out, force est de constater que cela ne suffit pas (ou plus). »

En second lieu, il semble plus difficile de mobiliser les assistants sociaux dans des manifestations plus globales, pour « un monde plus juste ». Pourquoi ? « Parce qu’ils ont peur… parce que les enjeux sécuritaires sont là aussi. C’est très difficile de mobiliser (…). Dans les années 1970-1980, cela faisait partie intégrante du travail. On sortait dans la rue, comme on tenait une permanence sociale… Ce n’est plus vrai. » La création du Comité de vigilance constitue une tentative pour remobiliser, mais, « si le manifeste est très appelant, encore faut-il passer à l’acte », annonce-t-elle. Pour elle, il faut aujourd’hui envisager de le revendiquer en s’alliant à d’autres mouvements : « le comité ne doit pas mobiliser seul, il faut se mettre avec d’autres ».

La dernière problématique porte sur l’évolution du travail social dans des secteurs quasi entièrement subventionnés. Les postes de coordination se révèlent effectivement de plus en plus complexes : il y a une tendance aujourd’hui à recourir à des « cadres du social », qui ont moins d’expériences de terrain mais qui ont en revanche appris dans leur formation à « manager le social ». Cette logique de gestion, qui tend à transformer le travail social, tient tout à la fois à l’évolution de la subsidiation, ainsi qu’à celle de l’offre de formation (notamment la création des masters en ingénierie sociale). Face à cette transformation, le risque est grand, selon elle, de voir se décomposer l’articulation entre les actions communes, collectives ou de réseau et le constat individuel. La logique gestionnaire peut aussi contribuer, d’un point de vue syndical, à créer des problèmes entre employeurs et employés, importés d’autres secteurs : « Je peux entendre qu’un patron d’une entreprise qui doit être rentable ait des exigences de production. Je ne suis pas d’accord qu’on ait des exigences de production dans ces domaines-là (…). Je pense que, par moment, certains se trompent de cibles. On ne travaille pas avec un public facile. » Aux Services sociaux des quartiers 1030, la structure de cogestion, qui émane des années 1970, permet de tenir bon face à cette tendance. Mais face à cette évolution du secteur, le sentiment général de Marie-Christine Renson est tout de même qu’« on est en train de transformer la logique du travail social en logique de gestion. Et cela pose aussi beaucoup de questions sur le sens du travail ».

Conclusions

Avec Marie-Christine Renson, qui travaille aux Services sociaux des quartiers 1030 depuis 1974, j’ai découvert un métier « du quotidien, de la relation, peu médiatisé, difficilement évaluable »[45], qui s’est trouvé particulièrement questionné par le contexte sociopolitique du milieu des années 1970. Je suis également partie à la rencontre d’une assistante sociale qui, d’emblée, annonce qu’elle témoignera « de manière intuitive et subjective », à partir d’une expérience professionnelle, étroitement connectée à une histoire personnelle, marquée par des rencontres, des événements aussi, qui ont pu faire évoluer sa vision du métier, voire son retour d’expériences, aujourd’hui.

Au moment où le récit de Marie-Christine Renson s’arrête, où l’immersion prend fin, il me semble avoir traversé des trajectoires professionnelles et des réalités sociales plurielles, bien que vécues dans la même asbl. Après avoir effectué le travail de recherche qui a permis la rédaction de cette étude exploratoire sur « le sens du travail social », j’ai aujourd’hui envie d’apporter une conclusion qui ne soit pas uniquement celle de l’absence de mémoire collective chez les assistants sociaux et de l’urgence de la transmission d’une histoire des métiers du social chez les professionnels de ces secteurs, même s’il s’agit là des premières observations, partagées par les sociologues et les historiens du social, qui ont animé mon envie d’aller à la rencontre d’une « histoire singulière »[46]. Je conclurai simplement par deux observations.

Premièrement, mon expérience d’interview montre qu’il y a dans le travail social quotidien une mine d’informations qui souvent suscitent peu la curiosité des chercheurs. Or, après avoir effectué le travail de contextualisation, ces informations se révèlent souvent plus complètes et fiables, sur le plan de la connaissance des pratiques et des savoirs professionnels, mais aussi sur celui des réalités sociales et leurs évolutions, que des multiples enquêtes commandées, financées et publiées par les institutions les plus diverses. L’approche n’est ici qu’exploratoire, et bien des thèmes évoqués mériteraient une démarche de recherche historique plus poussée. Sans exhaustivité, le récit de Marie-Christine Renson croise l’histoire du lien entre la formation et les pratiques des métiers du social ; l’histoire du secteur associatif, ses relations avec les pouvoirs publics et sa capacité à proposer des modes inédits de co- ou autogestion ; l’histoire des mouvements antipsychiatriques, socio-pédagogiques (Hypothèse d’école puis CGé) ou encore antiracistes ; l’histoire des populations immigrées à Schaerbeek, des enfants aux personnes âgées ; l’histoire sociale des écoles des quartiers populaires qui imaginent et concrétisent d’abord des expériences-pilotes puis des dispositifs comme la ZEP ; l’histoire des luttes urbaines à Bruxelles et de la défense des droits à l’aide sociale, au logement, à l’énergie, etc. ; l’histoire institutionnelle de l’action sociale, marquée par la fédéralisation ; l’histoire des crises économiques et leur impact sur les politiques sociales ; l’histoire de l’émergence de l’État social actif ; l’histoire des pratiques professionnelles au travers du travail social communautaire, collectif et en réseau ; l’histoire de la mobilisation syndicale et sociale des travailleurs sociaux ; etc. Le témoignage de Marie-Christine Renson apporte des éclairages individuels ou fait écho à des éclairages collectifs sur l’ensemble de ces champs de l’histoire sociale, sans toutefois en faire le tour. Assurément, pour l’historienne, il reste là bien des contributions à écrire, des témoignages à enregistrer, des sources à collecter et à valoriser.

En second lieu, c’est toutefois la question de l’évolution du sens du travail social, de ses missions comme de ses pratiques, qui s’est située au cœur du récit, comme de l’article. Au travers de « l’histoire singulière » de Marie-Christine Renson, on découvre une vision à la fois renouvelée et pragmatique du travail social. Renouvelée d’abord : Quel sens donner au travail social au travers des évolutions de société, des aléas des crises économiques, des mouvements de populations, des réformes institutionnelles ? Pragmatique, ensuite. Bien que formulés avec le recul de plus de quarante ans d’expérience, ses questionnements sont tournés immanquablement vers l’action. Comment coaliser d’une part les intervenants sociaux et, d’autre part, les publics fragilisés, bénéficiaires des services ? Comme coaliser aussi les intervenants sociaux et des mouvements plus globaux ? Cette histoire dresse des constats, bien sûr, mais ouvre aussi des questions cruciales d’avenir.

Notes

[1] Je remercie en premier lieu Marie-Christine Renson qui a accepté de se prêter au jeu de l’interview. Celle-ci a été réalisée le 16 juillet 2018 dans les locaux du CARHOP (n° 111, rue de la Poste à 1030 Schaerbeek). Merci également à Luc Roussel et Marie-Thérèse Coenen pour leur relecture et leurs suggestions de pistes de travail. Dans le cadre de la rédaction de cet article, j’ai également pris contact avec Albert Martens, sociologue du travail, et Noëlle De Smet, ancienne présidente du mouvement socio-pédagogique, ChanGements pour l’égalité (CGé) ; j’ai suivi quelques-uns de leurs conseils de lectures ou de rencontres mais, faute de temps, nous n’avons pas pu approfondir/concrétiser ensemble les réflexions (notamment sur la mémoire du travail social quotidien, sur les liens entre le travail social et l’urbanisme, ou encore sur l’histoire de la CGé, et l’accueil des populations immigrées dans les écoles au milieu des années 1970, etc.). Autant d’histoires à écrire et de contributions à susciter…

[2] Loriaux F., Le GAFFI : un projet de société pour les femmes migrantes (1978-2014), Bruxelles, Les Carnets du CARHOP, 2015.

[3] J’emprunte l’expression « histoire singulière » à Joseph Rouzel. Lire Rouzel J., « Histoire(s) en pratiques », Le sociographe, n° 3, septembre 2000, p. 8.

[4] Walrave C., 5 ans de lutte au quartier Botanique, Bruxelles, 1979 ; Bozzo I., Le Comité de quartier Botanique raconte… 13 ans de lutte, Bruxelles, 1987 ; Martens A., Van Camp H., L’Union des locataires. Dix ans. L’histoire d’un long voyage, Bruxelles, 1984 ; Bozzo I., Walrave C., L’îlot Lotimo, son histoire et la lutte de ses habitants, Bruxelles, 1991.

[5] Bozzo I., « L’assistante sociale apporte aux familles joie et santé ? », dans Services sociaux des quartiers 1030. 20 ans entre cauchemar et espoir, Bruxelles, SSQ, 1995, p. 66-67.

[6] Rouzel J., « Histoire(s) en pratiques », Le sociographe, n°3, septembre 2000, p. 8.

[7] Le CARHOP conserve les mémoires de la rue de la Poste pour les années 1920-1996, dans son dépôt d’archives situé à Braine-le-Comte (n° 80, avenue de la Houssière). Pour l’inventaire, consulter le catalogue en ligne du CARHOP : https://carhop.ideesculture.fr

[8] Renson M.-C., Un projet éducatif dans le cadre d’un travail social en milieu scolaire, Mémoire inédit de fin d’études ISFSC, Bruxelles, 1974, p. 22.

[9] Extrait du rapport de recherche de C. Kesteloot et de H. Van Der Haegen, professeurs à la KULeuven, publié, dans Kesteloot C., Meert H., Mistaen P., De geografische dimensie van de dualisering in de maatschappij : overlevingsstrategieën in twee Brusselse wijken, Brussel, Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, 1997.

[10] Martens A., « Dix ans d’expropriations et d’expulsions au Quartier Nord à Bruxelles (1965-1975) ; quels héritages ? », Brussels Studies, n° 29, 5 octobre 2009 [En ligne] URL : http://brussels.revues.org/685

[11] Merci à Marie-Thérèse Coenen qui a réuni ces informations en vue de la rédaction d’une biographie sur Pierre Massart, dans le cadre du projet de Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier belge (http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr).

[12] Pour plus d’informations sur Hypothèse d’école, voir p. 14

[13] Jacques Pluymaekers, psychologue, qui a contribué à la création de la Gerbe, définit l’antipsychiatrie de cette manière : « L’antipsychiatrie va ouvrir une nouvelle voie avec l’idée qu’il faut permettre au symptôme de s’exprimer car, à travers l’expression du symptôme, le patient dit quelque chose. Pour l’antipsychiatrie, le problème n’est pas d’interdire ou de supprimer manu militari le symptôme mais au contraire de l’écouter. Essayer de comprendre ce qu’au travers d’une manifestation aussi folle, le patient a à nous dire ou à dire à la société. L’antipsychiatrie a mis en avant l’idée de permettre au patient de vivre son symptôme dans un cadre sans danger ». Darville F., « Jacques Pluymaekers : parcours de formateur », Analyse en ligne du CESEP – Pratiques de formation, 2006 [En ligne], mis en ligne en 2006. URL :

https://www.cesep.be/index.php/74-publications/analyses/pratiques-de-formation/365-jacques-pluymaekers-parcours-de-formateur

[14] Ibidem.

[15] L’École Sainte-Marie en particulier n’a procédé à cette ouverture que lorsqu’elle y a été contrainte par suite de la baisse continue de sa population scolaire.

[16] NOLS Roger (1922-2004), député-bourgmestre de Schaerbeek de 1970 à 1989 : lors des élections communales de 1982, il crée sa propre liste Nouvelles orientations des Libertés schaerbeekoises (N.O.L.S.). Delforge, P., « Nols Roger », dans Delforge P., Destatte P., Libon M., Encyclopédie du mouvement wallon, t. II : F-N, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2000, p. 1179.

[17] Renson M.-C., « École et Quartier : de la cohabitation au partenariat. 20 ans de construction d’un espace de dialogue », dans Services sociaux des quartiers 1030. 20 ans entre cauchemar et espoir, op. cit., p. 58.

[18] À ce sujet, lire : Zamora D., « Histoire de l’aide sociale en Belgique », Politique, n° 76, 2012, p. 40-45.

[19] Cette loi sera finalement votée le 8 juillet 1976.

[20] L’abbé Paul Lauwers (1924-2013), nommé doyen de Schaerbeek-nord en 1971 et de Schaerbeek-sud en 1973, s’investit dans le soutien d’initiatives paroissiales et des groupes à vocation sociale, plus particulièrement dans la création du GAFFI asbl, projet pour les femmes migrantes, et l’asbl Services sociaux des quartiers 1030. Lire notamment Loriaux F., Le GAFFI : un projet de société pour les femmes migrantes (1978-2014), Bruxelles, Les Carnets du CARHOP, 2015, p. 10 et suivantes.

[21] Martens A., « Le conseil d’administration règne, mais gouverne-t-il ? », dans Services sociaux des quartiers 1030. 20 ans entre cauchemar et espoir, Bruxelles, SSQ, 1995, p. 9.

[22] Une communauté de base, installée à Schaerbeek, rénove bénévolement des maisons à louer pour des familles nombreuses. À partir de leur réflexion, ils ont créé un service social de logement, avec un travailleur qui rejoint l’équipe des Services sociaux de quartiers 1030.

[23] Du nom de son promoteur, ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sous le gouvernement Martens V (coalition sociale-chrétienne – libérale), le libéral Jean Gol.

[24] Warichet M.-R., « 20 ans de travail social dans un quartier de Schaerbeek », dans Services sociaux des quartiers 1030. 20 ans entre cauchemar et espoir, Bruxelles, SSQ, 1995, p. 16. Pour faire une meilleure lecture de l’opposition aux politiques du bourgmestre Nols, il faudrait faire l’histoire de la Coordination sociale de Schaerbeek animée notamment par Marie-Rose Warichet, assistante sociale aux Services sociaux des quartiers 1030. Cette coordination s’est mise en place pour contrôler la politique sociale de la majorité à Schaerbeek ; elle a connu une grande effervescence et a fait preuve d’efficacité durant les deux périodes où le CPAS a suspendu l’aide sociale aux allocataires.

[25] Tantôt, avec des défaites (expulsion du Quartier Nord), tantôt, avec des victoires (Quartier des Marolles et Quartier Botanique). Sur le contexte des luttes urbaines à Schaerbeek dans les années 1970, trois étudiants de l’Institut Cardijn réaliseront un mémoire de fin d’études au début des années 1980 : Deroitte B., Fafchamps P., Pilatte P., Nouvelle approche du travail social : l’analyse qualitative du discours. Le vécu quotidien, source de l’action. « Écouter » sur le chemin politique de la conscientisation, Mémoire de fin d’études Institut Cardijn, Louvain-la-Neuve, 1981.

[26] D’après Loriaux F., Le GAFFI : un projet de société pour les femmes migrantes (1978-2014), Bruxelles, Les Carnets du CARHOP, 2015., p. 16.

[27] Sur l’action du comité de quartier Botanique, on peut aussi lire : 5 ans de lutte au quartier Botanique, Bruxelles, 1979.

[28] Le comité de quartier Botanique raconte… 13 ans de lutte, Bruxelles, 1987, p. 33.

[29] Renson M.-C., « École et quartier : de la cohabitation au partenariat. 20 ans de construction d’un espace de dialogue », dans Services sociaux des quartiers 1030. 20 ans entre cauchemar et espoir, Bruxelles, SSQ, 1995, p. 60.

[30] Services sociaux des quartiers 1030. 20 ans entre cauchemar et espoir, Bruxelles, SSQ, 1995, p. 75-76.

[31] Créé en 1970, Hypothèse d’école est « un mouvement politique et non pédagogique, à la fois convaincu de la justesse de la parole de Paolo Freire (« L’éducation est toujours un acte politique ») et de la nécessité de sensibiliser aux carences du système scolaire ». Ses activités prennent fin en 1985. Plusieurs de ces militants rejoignent le mouvement socio-pédagogique de la Confédération générale des enseignants (CGE), fondée en 1970. Deroitte A., « Hypothèse d’école », TRACeS de ChanGements, n° 183, décembre 2007 [En ligne] URL : http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1118

[32] Dans le cadre du projet ZEP, Schaerbeek a pu bénéficier de 13 ACS (agents contractuels subventionnés, un coordinateur, deux bibliothécaires, trois psychomotriciennes et sept médiateurs sociaux). Renson M.-C., « École et quartier…» op.cit., p. 63.

[33] Loriaux F., Le GAFFI : un projet de société pour les femmes migrantes (1978-2014), Bruxelles, Les Carnets du CARHOP, 2015, p. 18.

[34] De Smet N., « De ZEP à D+ », TRAceS de ChanGements, n° 165, mars-avril 2004 [En ligne] URL : http://www.changement-egalite.be/spip.php?article461

[35] La CGEE est constituée de représentants d’organisations sociales, culturelles et de partis politiques. Son objectif est de défendre et de promouvoir le droit de l’accès effectif pour tous à l’électricité, au gaz et à l’eau. C’est un « groupe de pression pluraliste qui préconise la recherche de solutions collectives dans le maintien de la solidarité et le soutien aux catégories démunies de la population ». Le CARHOP a participé à la sauvegarde, au classement et à la conservation des archives produites par la Coordination Gaz-Électricité-Eau. Ce partenariat a aussi donné lieu à l’organisation d’une journée d’études, en 2008, sur les enjeux de l’accès à l’énergie, qui a fait l’objet d’une publication : L’énergie, un accès pour tous ? Actes du colloque du 11 avril 2008, CGEE/CARHOP, Bruxelles, Les Carnets du CARHOP, 2009.

[36] Sur le montage du projet, lire Prevost M., « La maison Biloba », Santé conjuguée, juillet 2009 [En ligne] URL : https://www.maisonmedicale.org/La-maison-Biloba,1546.html Sur le projet aujourd’hui [En ligne] URL : http://www.maisonbilobahuis.be/bilo-fr/une-alternative-innovante-fr/qui-sommes-nous-fr

[37] Sur la mobilisation syndicale des éducateurs, lire Jacoby J., Quand les éducateurs se mobilisent pour une reconnaissance professionnelle, analyse en ligne du CARHOP, 2017 [En ligne] URL : http://www.carhop.be/images/2017_mobilisation_educateurs_JJ.pdf

[38] Cette question mériterait à coup sûr d’être creusée, et le constat objectivé, notamment à partir de statistiques syndicales. Il reste toutefois la difficulté d’identifier les secteurs où les assistants sociaux sont présents et effectivement syndiqués.

[39] On en parle dans la presse de l’époque. Par exemple, « Myriam Vastmans reste en prison », La Libre, 10 juillet 2002. [En ligne] URL : http://www.lalibre.be/actu/belgique/myriam-vastmans-reste-en-prison-51b87965e4b0de6db9a75aaf (consulté le 8 octobre 2018).

[40] Sur le CVTS [En ligne] URL : http://www.comitedevigilance.be/

[41] Lire à ce sujet : Vielle P., Pochet P., Cassiers I. (dir.), L’État social actif. Vers un changement de paradigme ?, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2005 (Collection Travail & Société, vol. 44).

[42] Sur le manifeste, lire la contribution de Jacques Moriau intitulée « À quoi sert le travail social ? Trois époques, trois réponses ! » dans ce même numéro [En ligne] URL : http://www.carhop.be/revuescarhop/index.php/2018/09/21/a-quoi-sert-le-travail-social-trois-epoques-trois-reponses/

[43] Sur le travail social empêché, lire la contribution de Dimitri Freson à paraître dans le numéro de Dynamiques n° 8, décembre 2018.

[44] Avec la sixième réforme de l’État, la COCOM a été chargée de mettre sur pied un Organisme d’intérêt public (OIP), l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales, autrement appelé Iriscare, lancé en mai 2018.

[45] Piednoir E., « Une secousse dans l’histoire. Une grève chez les assistantes de service social », Le sociographe, n° 3, septembre 2000, p. 64.

[46] Comme enseignante d’histoire sociale à l’Institut Cardijn (HELHa), j’inscris ma démarche de collecte de récits et de recherche sur le travail social dans le cadre d’une mission de transmission, à destination des étudiant.e.s, futurs travailleurs sociaux.

POUR CITER CETTE ÉTUDE

Référence électronique

Machiels, Christine [Cahier Spécial] « L’évolution du sens du travail social. Une rencontre avec Marie-Christine Renson, assistante sociale aux Services sociaux des quartiers 1030», Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°7, septembre 2018 [En ligne], mis en ligne le 05 novembre 2018. URL : http://www.carhop.be/revuescarhop/