Thierry Dock (MIAS Louvain-la-Neuve – Namur et UCL, FOPES et IST) et Pierre Reman (UCL)

Au cours des cinquante dernières années, les formes de l’État social se sont profondément transformées. Trois paradigmes peuvent être distingués. La figure de l’État social actif, dominante aujourd’hui, a été chronologiquement précédée par une configuration où l’État social a pris une forme de plus en plus hybride mélangeant des caractéristiques originelles et bismarckiennes et des caractéristiques plus récentes de tendance beveridgienne et universaliste. La morphologie de chacun de ces types de paradigme façonne la conception dominante du travail social.

De l’État keynésien à l’État social actif

Dans une première période, la décennie des années 1970, le modèle reste celui de l’État keynésien. Il est largement inspiré par le britannique John Maynard Keynes (1883-1946), un des plus influents économistes du 20e siècle. Keynes est particulièrement célèbre pour sa théorie relative à la nécessité pour l’État d’intervenir afin d’éviter le sous-emploi. Il critique fortement les dogmes relatifs à la main invisible et au laissez-faire. En novembre 1924 à Oxford puis en juin 1926 à Berlin, il prononce une célèbre conférence intitulée « The end of laissez-faire ». C’est le caractère choquant et dangereux du chômage qui nourrit sa réflexion. En témoignent nombre de ses écrits tels que le suivant : « Avec un million de chômeurs, nous pouvons maintenir notre niveau de vie ; avec deux millions, nous le pouvons probablement ; avec trois millions, nous ne le pouvons probablement pas. Ainsi, une politique négative[1], en laissant le chômage augmenter régulièrement, conduira à exiger en vain une réduction de notre niveau de vie. Si nous ne faisons rien pendant trop longtemps, nous ne pourrons plus rien faire. »[2]

Tirant les enseignements des années 1920 et 1930, le plein emploi et une protection sociale ambitieuse sont des références fortes dans les politiques mises en place après la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1970, la Belgique ne connait qu’un chômage de type frictionnel ou conjoncturel et la protection sociale a un rythme de croissance des prestations sociales deux fois plus important que celui du produit intérieur brut (PIB). En effet, la part de l’ensemble des dépenses de la sécurité sociale dans le PIB passe de 11,6 % en 1950 à 29,7 % en 1975. Cet indicateur économique exprime la réalité d’une société façonnée par une redistribution des revenus grandissante visant à la fois à couvrir la population des risques liés à la maladie, à la vieillesse et au chômage principalement et à réduire les inégalités sociales.

Au milieu des années 1970, le moteur économique s’enraye. Une crise majeure trouve sa source dans le premier choc pétrolier en 1973. Malgré la survenance de celle-ci, les acteurs, décideurs politiques et interlocuteurs sociaux, continuent à fonctionner dans le cadre du modèle d’inspiration keynésienne, construit sur les bases du Projet d’accord de solidarité sociale de 1944, appelé communément « Pacte social ». L’État est interventionniste. Il s’agit de soutenir la demande pour veiller à éviter le sous-emploi.[3]

Le deuxième paradigme correspond à la montée en puissance et à la mise en œuvre des préceptes prescrits par des penseurs néo-libéraux, dont Friedrich Hayek[4] constitue une figure de référence. Ce paradigme considère que l’État social a pris une importance excessive et que cette importance est la source principale de la crise. Pour Hayek, il importe de transférer au marché les principales compétences de la protection sociale, laissant à l’État la seule mission de protéger les individus les plus pauvres par une politique d’assistance. Ce paradigme a fait l’objet de débats en Belgique entre autres lorsqu’un parti politique faisant partie de la coalition chrétienne-libérale au pouvoir de décembre 1981 à octobre 1987, appelée communément « gouvernements Martens-Gol », a proposé de remplacer la sécurité sociale par un système d’« impôt négatif », c’est-à-dire par une allocation aux seuls pauvres, le reste de la population étant incité à recourir aux assurances privées pour se protéger. Ce paradigme a eu une influence évidente sur la sécurité sociale qui a vu ses ambitions réduites et qui a connu autour d’elle un essor important des assurances privées en matière de pensions et de soins de santé. Ceci dit, la sécurité sociale en Belgique n’a pas pris le chemin du néo-libéralisme pour différentes raisons dont les plus importantes sont liées à la résistance des mouvements sociaux, syndicaux et mutualistes, l’incapacité des néo-libéraux à constituer une coalition politique autour d’eux et un refus de l’opinion publique qui s’est manifesté notamment dans les urnes.

Un troisième paradigme s’est déployé à partir de la deuxième partie des années 1990. Il est nourri par les réflexions et les travaux d’intellectuels issus de la social-démocratie tels Anthony Giddens ou encore Pierre Rosanvallon. Plutôt que de penser le retour vers un État social keynésien et refusant les propositions néo-libérales, ils théorisent les contours d’une troisième voie, celle d’un État social actif.

Les contours de l’État social au cours de ces différentes périodes peuvent être synthétisés à travers le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Typologies de l’État social

| État keynésien | État néo-libéral | État social actif | |

| Cadre économique | Économie mixte | Fondamentalisme du marché | Marché : outil à privilégier et à surveiller |

| Rôle de l’État | État étendu | État minimal | État facilitateur |

| Modèle social | État-providence, État social ‘passif’ | Laisser faire | État social actif |

| Marché de l’emploi | Marché régulé (notamment via des conventions collectives de travail) | Marché comme les autres | Flexisécurité |

À travers chacun de ces trois paradigmes, le regard posé sur le champ social marque différentes ruptures et la forme dominante du travail social en est influencée.

État social et travail social

Avec l’État keynésien, la sécurité sociale et les politiques sociales de manière plus générale sont envisagées comme une base permettant de poursuivre l’objectif de plein emploi et d’assurer une sécurité d’existence ambitieuse.

La figure du travailleur social est double. Elle est celle d’un professionnel exerçant des compétences de plus en plus pointues dans les grandes administrations et institutions de la sécurité sociale (parastataux, hôpitaux, etc.). Mais c’est aussi celle d’un acteur engagé dans la construction du collectif. Ils sont nombreux à être employés dans des organisations porteuses de mouvements sociaux telles que, par exemple, les syndicats de travailleurs. Les points de vue sont cependant diversifiés. La pensée critique de l’époque, d’inspiration marxiste, envisage davantage le travail social comme une forme de béquille du capitalisme.

Tableau 2 : État social et travail social

| État keynésien | État néo-libéral | État social actif | |

| Rôle de l’État | État étendu | État minimal | État facilitateur |

| Place de l’individu | Égalitarisme | Individualisme radical | Nouvel individualisme |

| Portage des responsabilités | Les responsabilités sont collectives | Les responsabilités sont individuelles | Équilibre des responsabilités |

| Configuration du travail social | Contribution à la construction du collectif | Primauté au travail social individuel. Rôle compassionnel | Travailleur social comme magistrat social |

L’État keynésien est aussi celui marqué par le souci de l’égalité qu’il s’agit de promouvoir à travers des politiques orientées vers la redistribution des revenus. Celle-ci s’appuie sur différents mécanismes : la fiscalité, la sécurité sociale et le financement de services collectifs étendus. Loin de la caricature distillée par les doctrinaires néo-libéraux, les responsabilités sont avant tout celles du collectif et non pas celles de l’individu. Ainsi, en matière d’emploi, quand les postes de travail manquent et que le chômage s’installe à partir du milieu des années 1970, l’État intervient massivement, principalement à travers la création d’emplois subsidiés dans le secteur à profit social (services publics pris en charge par l’État ou par le secteur associatif).

À l’inverse, l’État néo-libéral prône un État minimal. Pour que les différents marchés fonctionnent sans entrave, il ne s’agit nullement d’encourager la construction de collectifs. Le mantra est celui de la concurrence parfaite. Et elle exige que les acteurs soient atomisés, ce qui exclut la possibilité de construire des rapports de force.

Le regard posé sur le social change radicalement. Plutôt que d’être un facteur soutenant substantiellement l’équilibre sociétal à travers principalement le plein emploi et l’augmentation de la prospérité, il se voit pointé comme une charge. Et il s’agit d’alléger celle-ci au maximum.

L’école néo-libérale se rend rapidement compte que les marchés sont incapables de répondre à différents besoins sociaux. Et que cette situation est une menace. Elle est susceptible de créer de l’instabilité et des troubles sociaux. Il s’agit donc de veiller à ce que ces besoins sociaux soient rencontrés. Mais pour ce faire, l’approche néo-libérale préconise de mettre différents types d’acteurs en concurrence et de permettre à des logiques de marché de s’exprimer. Les réponses aux besoins sociaux ne sont plus l’affaire exclusive de l’acteur public ou associatif. Il s’agit d’intéresser des acteurs commerciaux, inscrits dans une logique de profit, à prendre des parts de marché dans le secteur social. Pensons, par exemple, au secteur de la santé (hôpitaux, maisons de repos, etc.).

La figure de l’individu monte en puissance avec l’idéologie néo-libérale. La référence à l’égalité se modifie substantiellement. Le fonctionnement des marchés est susceptible de conduire au creusement de fortes inégalités. Pour l’économiste Hayek par exemple, il n’y a là aucune considération morale. Il s’agit d’accepter des inégalités congruentes au libre fonctionnement des marchés. Celui-ci est considéré par Hayek et ses coreligionnaires comme le mode le plus efficace de régulation dans le champ économique et social. Les interventions de l’État ne sont pas de nature à atteindre un tel résultat. Son rôle doit être de veiller à stimuler la concurrence.

En matière de responsabilités, c’est avant tout à l’individu à se prendre en charge et à s’assumer. À s’être trop reposé sur les épaules de l’État et du collectif, il est devenu passif. Il n’a plus l’esprit d’entreprendre et d’être acteur de son destin.

Avec l’État néo-libéral, les orientations tracées pour le travailleur social sont profondément redéfinies. Ce qui est attendu de lui, ce n’est certainement pas qu’il contribue à nourrir le collectif. Comme signalé plus haut, le bon fonctionnement des marchés repose sur la stimulation de la concurrence entre des acteurs multiples et atomisés. Le travail social reste nécessaire car les marchés ne peuvent permettre de répondre à l’ensemble des besoins. Mais ce travail social, il s’agit de l’orienter vers l’individu dans une seule perspective assistancielle.

Puisqu’il s’agit de privilégier le libre fonctionnement des marchés, les attentes à l’égard du travail social ne s’inscrivent pas non plus dans le registre du changement. À l’opposé de la figure d’un meneur ou d’un animateur, les responsables néo-libéraux attendent de lui qu’il opère dans un registre que l’on pourrait qualifier de compassionnel. Pour éviter des troubles sociaux, il convient, non pas d’éviter le creusement d’inégalités, mais bien d’éviter que des individus basculent dans une pauvreté qui menacerait l’équilibre de la société.

L’idéologie néo-libérale n’a aucunement disparu mais les contours des politiques sociales ont progressivement été façonnés par un nouveau paradigme, celui de la troisième voie, plus communément appelé État social actif.

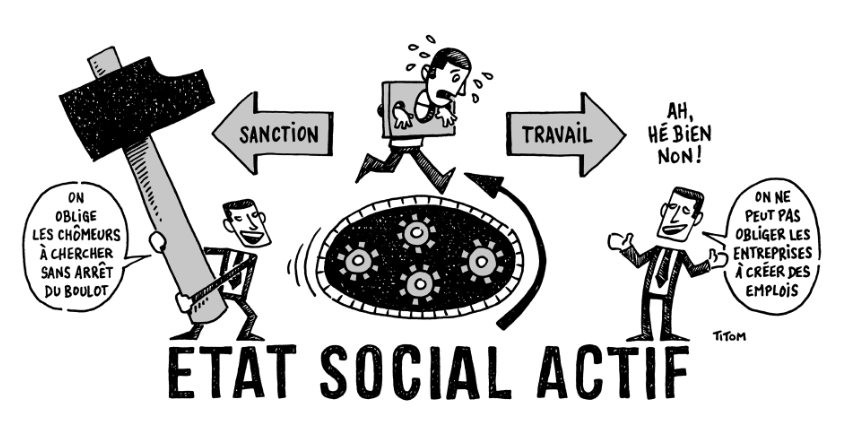

L’État social actif et la posture de juge

L’État social actif ne constitue pas un retour de balancier. En Belgique, il s’incarne à partir de 1999 par le programme du gouvernement « arc-en-ciel » (1999-2003) associant les familles politiques libérales, socialistes et écologistes. Les travaux de Frank Vandenbroucke, ténor à l’époque du parti socialiste flamand (SPa), inspirent largement les orientations du gouvernement fédéral dirigé par le Premier ministre libéral, Guy Verhofstadt. Rappelons que les réflexions et les théories relatives à la troisième voie ou l’État social actif sont majoritairement portées par des intellectuels et personnes politiques d’obédience sociale-démocrate. Leur ambition est de proposer un projet permettant de dépasser l’antagonisme majeur entre État-providence, que nous avons défini comme État social de type keynésien, et État néo-libéral.

Une des critiques majeures de l’État-providence est développée par Frank Vandenbroucke. Celui-ci considère qu’un des pans de la crise de l’État-providence est de l’ordre de la légitimité. Elle repose sur le fait que, de plus en plus, les transferts à l’intérieur des politiques sociales s’opèrent à sens unique, des inclus vers les exclus du système. Pour une part significative, les inclus sont les personnes hautement scolarisées, disposant de capitaux sociaux et culturels conséquents tandis que les exclus sont majoritairement faiblement qualifiés. Le caractère principalement unidirectionnel dans les transferts est de nature à affecter le caractère assurantiel dévolu à la protection sociale telle que mise en place dans l’après-guerre. Les risques sociaux sont de plus en plus inégalement distribués. Et pour les inclus se pose la question de l’intérêt de contribuer à un système dont ils bénéficient de moins en moins.

Pour sortir de cette situation, il s’agit moins de démanteler l’État social traditionnel par ailleurs fragilisé par les politiques d’inspiration néo-libérales, que de redéfinir ses contours. L’emploi devient l’objectif principal des politiques sociales.[5] Plus précisément, il s’agit dorénavant moins de lutter contre le chômage que d’élever le taux d’emploi. Et atteindre cet objectif passe par l’encouragement au maintien ou au retour de publics tels que les femmes ou les travailleurs âgés sur le marché du travail. Une telle ambition est officialisée au plan européen à travers le Sommet de Lisbonne en 2000 qui prescrit l’atteinte d’un taux d’emploi de 70 % à l’horizon 2010.

Une méthode est privilégiée pour atteindre cet objectif, celle de l’activation des politiques sociales. Elle sera déclinée en Belgique par le gouvernement « arc-en-ciel » et ses successeurs. La troisième voie telle que pratiquée en Belgique conduit à tracer une nouvelle orientation. L’État devient facilitateur. Ce n’est plus sur ses épaules que repose la responsabilité exclusive ou en tout cas principale de l’inclusion socio-professionnelle. Il a certainement un rôle important à jouer à travers les politiques d’enseignement et de formation, ou plus largement de compétitivité. Mais les responsabilités sont aussi individuelles. Il revient à chaque personne de s’activer, de ne pas attendre qu’une proposition lui soit faite mais d’être dynamique et de rechercher activement un emploi.

En d’autres mots, il s’agit pour l’État de se montrer soutenant, tout en veillant à ce que les individus prennent pleinement leurs responsabilités. Le social n’est plus envisagé sous l’angle d’une charge, comme le font les néo-libéraux, mais bien sous celui d’un investissement.

L’attente exprimée à l’égard du travailleur social est profondément affectée. En quelque sorte, on pourrait considérer qu’il lui est demandé de prendre la posture d’un magistrat social. Il se voit en effet affecter un rôle qui est celui du juge. À certains égards, il s’agit pour lui de soutenir, d’encourager. Mais sa responsabilité est surtout d’évaluer les efforts qui ont été réalisés par l’individu. Sa mission glisse dans le champ du contrôle[6]. Et en lien avec cette responsabilité, il s’agit, pour lui, d’assumer aussi un rôle de sanctionnateur. Dans un contexte où un des principaux problèmes, tant à Bruxelles qu’en Wallonie, est le manque de postes disponibles au vu du nombre de candidats, outre les difficultés vécues par les individus sommés de s’activer, ce travail est particulièrement éprouvant pour les intervenants sociaux. Il permet d’expliquer pour une part substantielle la dégradation des conditions de travail de nombre de travailleurs sociaux dans les CPAS, les structures publiques de l’emploi mais aussi associatives, elles-mêmes mises sous pression par les opérateurs publics[7].

Pour reprendre les mots de l’économiste et philosophe indien Amartya Sen : « Il faut que l’Europe mesure les exigences réelles de la philosophie de la responsabilité individuelle, vers laquelle elle incline sans bien saisir les conditions sociales qu’elle suppose. L’acceptation d’un énorme chômage mine les fondements mêmes d’une société de responsabilité. »[8]

Le travail social est indubitablement un des espaces indispensables de résistance pour corriger les déséquilibres constatés.

Bibliographie

Cassiers I., Denayer L., « Concertation sociale et transformation socio-économiques depuis 1944 », dans Arcq E., Capron M., Léonard E., Reman P. (dir.), Dynamiques de la concertation sociale, Bruxelles, CRISP, p. 75-91.

Cassiers I., Lebeau E., « De l’État-providence à l’État social actif : quels changements de régulation sous-jacents ? », dans Vielle P., Pochet P., Cassiers, I. (dir.), L’État social actif. Vers un changement de paradigme ?; Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2005, p. 93-120 (collection Travail & Société, vol).

Franssen A., « Activez-vous ! Quelle mobilisation des usagers et des travailleurs sociaux ? » dans Cattelain M., De Moriamé V. (dir.), De l’indignation à l’action. Modes actuels d’action et de mobilisation sociale, Charleroi, Éditions de l’Université Ouverte, 2015, p. 17-28.

Giddens A., Beyond left and right : the future of radical politics, Cambridge, Polity, 1994.

Hayek F., Droit, législation et liberté, vol. 3 : L’ordre politique d’un peuple libre, Paris, PUF, 1983.

Keynes J., La fin du laissez-faire. Paris, Payot, 2017.

Laville J.-L., « Fait associatif et démocratie plurielle », Les politiques sociales : État, associations, entreprises sociales : vers de nouvelles logiques de financement ?, n° 1 & 2, 2015, p. 9-16.

Rosanvallon P., La nouvelle question sociale, Paris, Le Seuil, 1995.

Supiot A., Grandeur et misère de l’État social, Paris, Fayard, 2013.

Vandenbroucke F., Op zoek naar een redelijke utopie. De actieve welvaartstaat in perspectief, Leuven, Garant, 2000.

Notes

[1] Que l’on pourrait désigner aujourd’hui comme une politique d’austérité, impliquant une réduction des dépenses publiques et une contraction des salaires.

[2] Keynes J., « Proposals for a revenue tariff », dans The collected writings of John Maynard Keynes, tome IX, Cambridge, Cambridge University press, 1931, p. 234.

[3] Cassiers I., Denayer L., « Concertation sociale et transformation socio-économiques depuis 1944 », dans ARCQ E. & alii (dir.), Dynamiques de la concertation sociale, Bruxelles, CRISP, p. 75-91.

[4] Friedrich Hayek (1899-1992) : économiste et philosophe d’origine autrichienne, naturalisé britannique, colauréat du prix de la Banque de Suède en économie en mémoire d’Alfred Nobel en 1974.

[5] Cassiers I., Lebeau E., « De l’État-providence à l’État social actif : quels changements de régulation sous-jacents ? », dans Vielle P., Pochet P., Cassiers I. (dir.), L’État social actif. Vers un changement de paradigme ?, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2005, p. 93-120 (collection Travail & Société, vol. 44).

[6] C’était déjà le constat posé par la pensée critique des années 1970.

[7] Franssen A., « Activez-vous ! Quelle mobilisation des usagers et des travailleurs sociaux ? » dans Cattelain M., DE Moriamé V. (dir.), De l’indignation à l’action. Modes actuels d’action et de mobilisation sociale, Charleroi, Éditions de l’Université Ouverte, 2015, p. 17-28.

[8] Sen A., « L’inégalité, le chômage et l’Europe aujourd’hui. », Revue internationale du travail, vol. 136, n° 2, Été 1997, p. 182.

Référence électronique