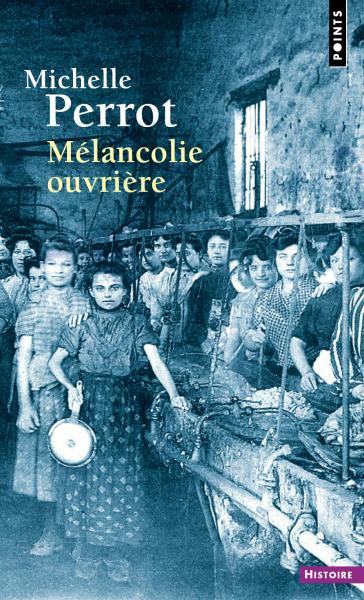

Michelle Perrot (Historienne, Professeure émérite à Paris VII-Denis Diderot)

Lors de la séance inaugurale, Michelle Perrot, spécialiste française de l’histoire des femmes, a mis en avant les luttes militantes menées par Lucie Baud dans le secteur textile lyonnais. En cela, elles nous montrent la voie du combat syndical qu’aujourd’hui encore les femmes doivent mener pour obtenir plus de droits au travail. Le lien entre l’action de Lucie Baud et celle des femmes de la Fabrique nationale d’armes de Herstal (FN) est clairement établi en cela qu’elles se battent pour plus de justice sociale.

La grève des femmes de la FN en 1966 est exceptionnelle par son ampleur (3 000 femmes), sa durée (12 semaines), sa dimension géopolitique, la revendication salariale s’appuyant sur l’article 119 du Traité de Rome, ses effets et les travaux qu’elle a suscités.

Rien de comparable avec les grèves beaucoup plus modestes dont je vais vous parler. D’un côté, la métallurgie virile du Nord industriel ; de l’autre le textile soyeux et féminin d’un coin perdu du Dauphiné où les usines s’égrènent le long des rivières alpines. D’un côté, une grève organisée appuyée sur des syndicats puissants ; de l’autre, des grèves reposant sur une femme exceptionnelle mais isolée, Lucie Baud, et sur un mouvement ouvrier encore embryonnaire. La CGT, créée en 1895, adhère au syndicalisme d’action directe, d’inspiration proudhonienne et peu favorable au travail des femmes, moins encore à leur engagement syndical. L’histoire singulière, voire dramatique, de cette ouvrière, illustre les difficultés des femmes dans les luttes ouvrières du début du 20e siècle.

Première rencontre

Ma rencontre avec Lucie Baud s’est faite en plusieurs temps. Je l’ai d’abord croisée au cours de mes recherches sur les grèves de la fin du 19e siècle. Madeleine Guilbert, dans son ouvrage pionnier sur les femmes dans les congrès ouvriers[1], mentionnait la présence d’une certaine Lucie Baud au congrès national du textile de 1904. Tout en s’étonnant qu’on ne lui donnât pas la parole, elle signalait un texte de Lucie Baud paru en 1908 dans une importante revue, Le Mouvement socialiste. La lecture de ce texte m’avait intriguée par son côté (modestement) autobiographique. « Je suis entrée comme apprentie chez messieurs Durand Frères, au Péage- de-Vizille, au commencement de 1883. J’avais alors douze ans. » Le « je » d’une ouvrière s’exprime si rarement qu’il m’avait saisie et je n’avais jamais oublié Lucie Baud. Aussi, lorsqu’en 1978, la revue Le Mouvement social décida, sur ma proposition, de consacrer un numéro spécial au travail des femmes, que nous avions appelé « Travaux de femmes »[2], je suggérai que le témoignage de Lucie soit publié en annexe. Il alerta des lecteurs dauphinois de l’université de Grenoble qui entreprirent des recherches locales sur ces conflits. Par ailleurs, Andrée Gautier avait soutenu avec Yves Lequin une thèse sur les ouvrières en soie du Dauphiné[3] et avait rédigé pour le Dictionnaire Maitron une notice courte et dépourvue d’état-civil sur Lucie Baud. Andrée en disait plus et mentionnait notamment une tentative de suicide de la part de Lucie, qui la rendait encore plus énigmatique.

Enquête

Ma seconde rencontre date de 2009-2010. Deux jeunes femmes, Caroline Fourest et Fiametta Venner, dont l’une avait été mon étudiante à Paris 7-Jussieu, avaient lancé chez Grasset une collection intitulée Nos héroïnes dédiée non à des « notable women », mais à des inconnues qu’il s’agirait de sortir de l’ombre. Lucie les séduisit et, en dépit de mes protestations sur la faiblesse des sources, elles me persuadèrent de tenter l’aventure. Ce que je fis. Je repris contact avec Andrée Gautier qui m’incita à voir Gérard Mingat, instituteur retraité qui, pour Mémoire, la revue locale des Amis de l’Histoire du pays Vizillois, avait donné une biographie de Lucie Baud, solidement étayée sur un état-civil et illustrée de quelques photos[4]. Je le rencontrai donc. Il me raconta son enquête, notamment auprès du dernier petit-fils survivant de Lucie, un vieil ouvrier, combattant du Vercors, qui ignorait tout de cette grand-mère engagée, visiblement oubliée de sa famille. Mingat m’invita à connaître les lieux et, sous sa conduite, je m’initiai à cette région aujourd’hui très désindustrialisée, à ces paysages dont j’ignorais presque tout. Je parcourus villages du Mésage, usines désaffectées, écoles déplacées, cimetières relativement conservés, tout en renouant les fils d’une histoire enfouie, mais dont des traces malgré tout subsistaient et donnaient vie aux documents écrits (journaux, rapports de police des archives départementales abondants sur ces grèves mouvementées) qui livraient la trame des évènements et plus faiblement les silhouettes des protagonistes. Peu à peu, je saisissais ce qu’avait pu être l’action de Lucie et j’apercevais des éléments de sa vie. Un récit, modeste certes, était possible. Je le tentai. En voici les grandes lignes[5].

Itinéraire d’une ouvrière

Lucie Martin était née en 1870 à Saint-Pierre de Mésage, dans une maison traditionnelle en bois qui domine la vallée. L’usine où elle allait travailler était un peu en contre-bas. Ses parents étaient fort jeunes : 21 et 20 ans, et très liés à la terre. Ils avaient quelques champs auxquels le père, Joseph Martin, ajoutait des tâches de charronnage. La mère, Emilie Chambaz, était ouvrière chez messieurs Durand Frères où, douze ans plus tard, elle emmena sa fille aînée, Lucie. Celle-ci avait été à l’école des sœurs, l’école publique, récente, étant boudée par ces paysans très liés à l’église et aux religieuses qui, de plus, encadraient leurs filles dans les internats des usines textiles. Il y avait tout un système paternaliste et clérical très enveloppant.

C’était la grande époque du tissage de la soie, dans la mouvance de Lyon. Il y avait des dizaines d’usines au fil des rivières, très mécanisées, employant presque exclusivement une main-d’œuvre féminine, venue majoritairement des campagnes avoisinantes, mais aussi des Italiennes, recrutées par le biais des curés dans les vallées piémontaises et embauchées pour des contrats de trois ans. D’où la nécessité d’internats, tenus par des religieuses, une garantie de moralité pour les familles. Ces internats étaient fort sales, les draps n’étaient changés qu’une fois par an ; la nourriture était médiocre, la viande en était presque exclue ; et les distractions fort rares, dérobées au regard des sœurs. Les journées étaient longues (12 à 13 heures), le paiement se faisant à la tâche. Le travail, qui consistait à surveiller les métiers et à rattacher les fils cassés ou sautés, exigeait surtout une attention soutenue et une grande vélocité. Les ouvrières se plaignaient des cadences, du rythme sans cesse accéléré des métiers. Monsieur Durand, patron moderne, avait été chercher un nouveau modèle de bloc-navettes en Amérique, prétexte à baisser les salaires puisque la production augmentait. C’était en principe un travail temporaire, lié au cycle de vie familiale. Les filles demeuraient à l’usine de 12 ans à leur mariage ou à la naissance des premiers enfants. Lucie y resta pratiquement toute sa vie, dans des usines différentes.

Lucie se marie en 1891 à 21 ans, avec un homme de vingt ans plus âgé, veuf d’une ouvrière compagne de Lucie, le garde-champêtre de Vizille, Pierre Baud, dont elle est enceinte. La famille Baud habitait le village voisin, Notre-Dame de Mésage, et avait une réputation de libre-pensée, ce qui n’a pas dû plaire aux parents de Lucie. Cela représentait pourtant une légère promotion sociale. Le couple loge dans le modeste appartement de fonction de Pierre, à Vizille, et Lucie continue à travailler en usine (chez monsieur Duplan cette fois), en dépit de ses maternités : trois enfants, Alexandrine, Pierre-Auguste, décédé à un an, Marguerite qui, elle, mourra en couches à 22 ans en 1922. Fragilité des vies ouvrières. Pierre, le garde-champêtre meurt lui aussi précocement, en 1902 à 52 ans. Lucie est veuve, privée du traitement de son mari, de son logement, avec ses deux filles à élever.

C’est pourtant le moment qu’elle choisit pour s’engager. Quatre mois après la mort de Pierre, elle fonde le syndicat des « ouvriers et ouvrières en soie du canton de Vizille », ce qui lui vaut d’être déléguée au congrès national de l’industrie textile, à Reims, en août 1904. Long voyage en ce temps-là que d’aller de Vizille à Reims, mais quelle fierté aussi ! Nous savons par le compte-rendu imprimé du congrès, qu’elle est accueillie, saluée, conviée à la tribune comme assesseur. Mais à « Madame veuve Lucie Baud, notre amie, venue de si loin », on ne donne jamais la parole dans ce congrès qui parle essentiellement des affaires du textile du Nord et des querelles entre les dirigeants et les factions. La place de la politique dans les syndicats, que n’avait pas encore réglée la Charte d’Amiens (1906), divisait les participants.

Difficile de savoir ce que Lucie en a pensé, mais cela ne l’a pas découragée. En 1905, elle déclenche une grève à Vizille, chez monsieur Duplan, grève qui s’étend à nombre d’autres établissements. De cette grève, longue et animée, elle est la femme orchestre, déléguée, trésorière, cuisinière aussi, organisant des cuisines collectives pour nourrir les ouvrières internes notamment les Italiennes. Elle refuse de discuter avec le directeur, exigeant que le patron rentre de Cannes, de cette Côte d’Azur devenue la villégiature et le symbole des « capitalistes ». Inquiet, le maire radical de Vizille obtient ce retour et organise une médiation. Une entrevue a lieu à la mairie que racontent les journaux locaux. Étonnant face-à-face entre Lucie et son patron. Celui-ci, médusé par son aplomb, la traite de « petite femme », s’étonne qu’elle « mène tout Vizille », et lui rappelle qu’il pourrait à tout moment fermer son usine. Elle lui rétorque que lui n’est qu’un capitaliste qui vit de la sueur du peuple. Le maire doit les séparer pour éviter qu’ils n’en viennent aux mains. Signe de relations sociales encore proches, quasi physiques, mais en voie de disparition.

En dépit de quelques concessions, la grève est un échec et Lucie est renvoyée. Elle déménage avec ses filles à une trentaine de kilomètres au nord, à Voiron, retrouve du travail et en 1906, s’engage au premier plan d’une nouvelle grève, plus étendue, plus intense, qui culmine lors du 1er mai 1906, un des plus importants « Premier Mai » d’avant-guerre, parcouru par le croyance quasi messianique à la possibilité d’un mouvement social qui déboucherait sur une révolution. Lucie n’est plus la principale dirigeante de la grève, prise en main par les syndicats ; mais elle s’active à ses fourneaux, devenue « cuisinière de la grève », et aussi auprès du « camarade Auda », un militant italien venu de Lyon, qu’elle admire beaucoup et qu’elle convainc de réunir les Italiennes, méprisées et ignorantes de leurs droits. La grève est agitée, houleuse ; la ville est occupée par la gendarmerie et bientôt par l’armée ; on en parle dans tout le pays. Mais le mouvement du « Premier mai » est un échec, entraînant celui des grèves. Lucie est à nouveau renvoyée.

C’est alors qu’elle fait une tentative de suicide relatée par un communiqué du commissaire de police publié dans la presse locale. Lucie s’est tirée trois balles de revolver dans la mâchoire, pour « chagrins familiaux », selon une lettre qu’elle a laissée (que malheureusement nous n’avons pas retrouvée dans les archives de police). Transportée à l’hospice, elle est sauvée, sans doute bien endommagée. Elle déménage peu après pour Tullins, à une dizaine de kilomètres au nord de Voiron. En 1908, paraît dans Le Mouvement socialiste le texte dont nous avons parlé. Elle meurt en 1913, à 43 ans et est enterrée dans le cimetière de la commune où la rejoindront ses filles et où résident toujours ses descendants. Lorsqu’il avait appris les hauts faits de sa grand-mère, le petit-fils que j’ai mentionné avait fait refaire la tombe, en se trompant d’ailleurs d’une année pour la naissance de son aïeule (1871 au lieu de 1870), erreur rectifiée par la suite. Puis ce fut l’oubli, accru sans doute par la Grande guerre, qui renvoyait l’avant à une préhistoire obscure.

Un portrait de femme et ses énigmes

Au terme de cette enquête, et en dépit des incertitudes, s’esquisse un portrait de femme, rebelle, généreuse, passionnée, mais confrontée à des difficultés qui illustrent les ambiguïtés de la situation d’une femme engagée dans l’action publique, toujours prise entre devoirs familiaux et action extérieure. Célibataire, Lucie aurait eu peut-être moins de difficultés, mais aussi un statut moindre. Le veuvage lui vaut commisération et respect.

Cette rebelle est une non-conformiste. Elle se marie avec un veuf, nettement plus âgé, et de surcroît libre-penseur. Il est probable que sa famille, restée plus traditionnelle (une sœur cadette de Lucie est morte beaucoup plus tard dans une maison de retraite religieuse), ne l’a guère approuvée. Son mariage eut lieu d’ailleurs à Vizille, chez son mari, avec des témoins tous masculins, amis du garde-champêtre.

Tant que vit Pierre, elle ne dit rien, suffisamment occupée sans doute par sa double tâche de mère de famille et d’ouvrière, car elle n’a visiblement jamais cessé de travailler à l’usine. D’autre part, pour humble qu’elle soit, la position de garde-champêtre est une fonction d’autorité qui suppose accord avec la municipalité. Ce n’était guère compatible avec la grève.

Mais ensuite, c’est comme si le refoulé explosait. Elle déploie une activité aussi surprenante qu’originale, qu’il s’agisse des cuisines collectives ou de l’attention aux Italiennes, que la majorité des ouvrières françaises méprisaient pour leur piété et leur saleté et enviaient aussi pour leurs succès masculins aux bals où elles se faufilaient en dépit des interdictions. Lucie les défend et mobilise Auda, cet élégant camarade (si l’on en croit une photo de manifestation) qu’elle avait mobilisé pour qu’il leur parle.

Que pensait l’entourage ? l’opinion ? sa famille ? Lorsqu’elle quitte Vizille, contrainte et forcée, les syndicats ouvriers organisent un banquet en son honneur, lui offrent des fleurs et « un objet d’art », signe d’une réelle reconnaissance. C’est sans doute dans le même mouvement qu’on (qui ? Nous n’en savons rien) lui a demandé, un peu plus tard, d’écrire son expérience. Quand elle fait sa tentative de suicide, à Voiron, le journal qui publie la nouvelle, parle de l’émotion suscitée dans la population qui avait pour elle beaucoup d’estime. Toutefois, les évènements de Voiron, l’occupation militaire, la venue des prostituées qui les accompagnent etc.., n’ont pas laissé un bon souvenir. Lorsque, peu après, sera lancé un syndicat féminin d’origine chrétienne, on parlera d’une période affreuse, qu’il faut oublier. Lucie : contre-exemple, à ne pas imiter ?

Il me semble que les difficultés majeures sont venues de la famille, comme si souvent nœud et piège des femmes. Sans doute rétive à son mariage, elle avait probablement réprouvé son action militante et surtout gréviste. Comment cette mère de famille, en charge de deux filles, pouvait-elle se faire ainsi remarquer, s’exposer à la tête des cortèges, discuter avec le patron, frayer avec des « meneurs » comme cet Auda, cet Italien de malheur, monter à la tribune ? La famille ne l’a pas soutenue, mais condamnée. Les « chagrins familiaux », auxquels elle fait allusion, ont dû peser dans sa décision d’en finir. C’était là sans doute la source profonde de sa mélancolie, cette impossibilité à concilier ses devoirs de mère et son engagement dans une cause en laquelle elle croyait et qui donnait sens à sa vie. En tout cas, c’est plausible et montre crûment les heurts frontaux entre le public et le privé dans la vie d’une femme.

Incertitudes et questions

Bien des énigmes demeurent dans cette vie pleine d’ombres, que nous ne pouvons ici que rappeler.

D’abord celle du silence et de l’oubli. Oubli courant du mouvement ouvrier, peu mémoriel à cette époque. Mais plus encore celui de sa famille, qui la redécouvre aujourd’hui par l’histoire, avec étonnement, plaisir et peut-être un léger remords. La désapprobation, la jeunesse des filles, les difficultés de leur vie ultérieure, y compris dans leur descendance (l’une, Marguerite, meurt en couches ; l’autre, Alexandrine, ne peut pas avoir d’enfants et passe par une adoption demi-réussie), expliquent en grande partie cette rupture du souvenir. Et la guerre, qui tourne brutalement les pages d’un passé révolu. Les vivants ont autre chose à faire.

Autres énigmes dans sa vie : son mariage ; son engagement si tardif et si fort ; surtout sa tentative de suicide, de surcroît avec un revolver, moyen rarement employé par une femme, ordinairement dépourvue de cette arme. Était-ce celui du garde-champêtre ? Elle aurait dû le rendre à sa mort ; elle l’a gardé : on ne sait jamais. Elle se sentait si seule.

Sa photographie, l’unique que nous ayons d’elle, n’est pas non plus certifiée. Le petit-fils retrouvé par Gérard Mingat l’avait sortie in extremis d’un tiroir, en confessant son ignorance : la photo prise en studio de cette femme coiffée et habillée à la mode 1900, calme et sereine, était plausible. Oui, c’était probablement elle, mais il n’en était pas sûr, en l’absence de toute mention précise. Elle faisait un peu âgée pour les 35 ans qu’elle devait avoir au moment de la photo. Pourtant, sa ressemblance avec sa fille aînée, photographiée dans les années 1930, était frappante. Il y avait un incontestable air de famille au-delà des marques d’époque.

Autre énigme enfin, et pas la plus mince : le texte publié en 1908 par la revue Le Mouvement socialiste, et par lequel sa mémoire est parvenue jusqu’à nous. Comment la petite élève de Sœur Euphrosine à Saint-Pierre de Mésage, tout juste munie du certificat d’études, a-t-elle pu écrire cet article simple mais raffiné, et le publier dans une revue de jeunes intellectuels parisiens, relativement prestigieuse, où sa signature -Lucie Baud- apparaît aux côtés de celles des théoriciens du socialisme, Hubert Lagardelle, Georges Sorel, et de très rares femmes, plutôt étrangères, comme Rosa Luxemburg ? Qui lui a demandé cet article et pourquoi ? Comment l’a-t-elle écrit ? Seule ou avec l’aide d’un militant (Auda peut-être ?) ou d’un journaliste, séduit par cette figure de femme incarnant le courage du peuple ? À quel moment ? Avant ou après sa tentative de suicide ? A-t-elle lu cet article paru en 1908 ? Et quel sentiment a-t-elle éprouvé à cette lecture ? Comment a-t-elle vécu la fin de sa vie, abrégée sans doute par les blessures qu’elle s’était infligées dans la mélancolie qui l’envahissait, comme il envahissait le mouvement ouvrier confronté à la montée d’une guerre qu’Auda, pour sa part, avait combattue, mais qu’il a peut-être fait comme les autres, lui dont on ne retrouve pas davantage la trace après 1914.

Ce qui subsiste en somme, c’est l’écrit, seule trace de ces vies enfuies et enfouies, qui pourtant ont fait l’histoire.