François Ryckmans

Journaliste, a suivi l’Afrique Centrale pour la RTBF de 1991 à 2010

L’essor des villes coloniales, avec un apartheid de fait entre la ville blanche et la cité noire, et l’existence d’une importante population de salariés – avec 40 % des hommes à la fin des années 1950, il s’agit du plus haut pourcentage de l’Afrique subsaharienne –, sont deux caractéristiques essentielles de la colonisation belge.

Ceci éclaire de façon essentielle la question du travail au Congo belge, avec la naissance d’une nouvelle classe sociale qui dispose des instruments de l’assimilation et qui s’approche du mode de vie européen, mais qui est dans le même temps mise à distance, et même souvent humiliée, par le monde colonial. Cette évolution fondamentale explique en grande partie la décolonisation rapide et violente de 1960.

Introduction

Pour cet exposé, nous nous sommes basés sur la série de reportages radio réalisés pour la RTBF en 2000, et à partir desquels nous avons publié un livre, réédité et augmenté en 2020.[1]

Les récits des Blancs sur la période coloniale étaient nombreux, mais nous avions peu de témoignages de Congolais : leur point de vue était méconnu.[2] L’idée était donc d’interviewer des Congolais adultes en 1960, pour qu’ils racontent leur Congo belge comme ils l’ont vécu.

Plus de trente longs récits de vie, du maçon au futur ministre. C’est une mémoire intacte et fiable. Avec valeur d’histoire. Et en creux, se révèle ainsi un formidable dévoilement du système colonial…

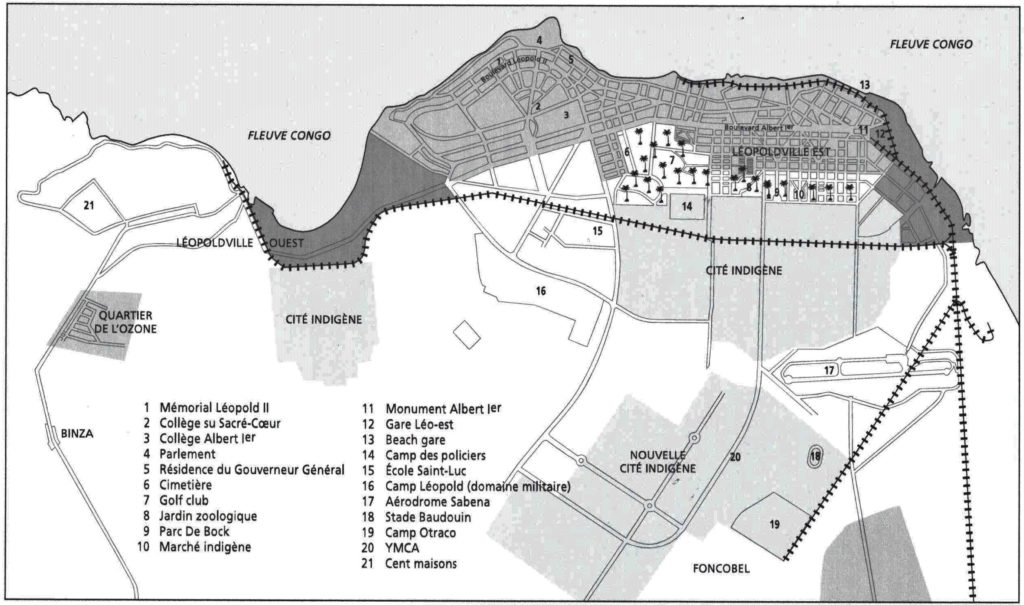

Un récit choc : l’espace colonial, la ville blanche et la cité noire séparées

L’espace colonial est fondé sur l’ordre colonial. C’est un espace structuré par l’économie et donc par sa vitrine visible, le travail. C’est le moment fort de la description de la ville coloniale par les Congolais : la ville blanche et la cité noire, deux communautés séparées, et le couvre-feu à 21 heures, un couvre-feu absolu, avec interdiction d’allumer la lumière et de circuler, même dans la « parcelle ».

Mathieu Kuka décrit la ville blanche et la cité noire. À l’époque, il est « clerk », le terme qui désigne un employé administratif.

Nous sommes dans ce cas à Léopoldville, aujourd’hui Kinshasa, mais il en va de même dans toutes les villes et dans les zones économiques, comme les grandes plantations ou dans les petits centres où vivent des Européens.

Interview de Mathieu Kuka

|

« À 18 heures ! Quand il est 18 heures, aucun Blanc ne peut rentrer à la cité, et aucun Noir ne peut aussi monter en ville. À 18 heures. Et on fouillait les gens… À 18 heures, vous n’êtes plus autorisé de rentrer en ville. Mais alors les boys (les domestiques), qui travaillaient pour les Blancs, ils avaient l’accès mais moyennant une carte. Là, vous présentez la carte, et vous, vous passez. À la barrière ? À la barrière ici, à Itaga, sur Kasa-Vubu (deux avenues – deux lieux-dits à l’entrée de la cité noire). Ils devaient présenter une autorisation spéciale ? Une autorisation spéciale pour les boys, parce que ceux-là travaillaient à n’importe quel moment. Ils pouvaient même passer la nuit en ville. Mais pas sortir pour aller à l’extérieur, rester dans la parcelle. Bon, les gros camions étaient interdits de circuler en ville. C’est la ville des Blancs ? C’est la ville des Blancs. Et pas de bruit ! Parlez doucement, ne criez pas ! Et surtout à Kalina (le quartier des Blancs) : là-bas, vraiment, n’essayez pas à 18 heures d’aller perdre ton temps, « Oh, je m’en vais » … Non, vous serez arrêté. Même si vous n’avez rien fait, on va vous arrêter : « Qu’est-ce que vous êtes allé faire là-bas ? » … Alors, vous dites qu’il y a une barrière, vraiment ? Il y avait une barrière. Et la boisson comme le vin rouge était interdit, c’était interdiction formelle, le vin rouge. Alors, dans la cité, on boit de la bière ? On buvait rien que (sic) de la bière et la boisson alcoolique était catégoriquement supprimée. Si on vous attrape avec ça, vous êtes arrêté. On est arrêté, et on va en prison ou on paie une amende ? En prison d’abord. Et à ce moment-là aussi, si vous arrivez en retard au boulot, une fois : attention !, deuxième fois : avertissement !, troisième fois : en prison ! Et avant 20 heures, il fallait regagner son domicile. C’était le couvre-feu ! La cité, elle s’appelait “ belge ” ! Oui, oui, on l’appelait “ belge ” parce que ce sont les Belges, c’est vous qui nous avez colonisés ». |

Les cités noires sont conçues et développées par le pouvoir colonial pour répondre à des préoccupations sanitaires et de sécurité, mais surtout pour créer une séparation voulue : un apartheid de fait, le « colour bar »[3], comme au sud des États-Unis et dans les colonies britanniques à la même époque. Officiellement, il faut fixer les travailleurs et les travailleuses pour éviter l’exode rural, mais il s’agit aussi de préserver le Noir des mauvaises influences de la modernité et conserver le plus possible pour eux le mode de vie du village.

Une importante population urbaine, déracinée, qui s’approche du mode de vie européen

C’est évidemment une illusion, le Congolais de la ville a une maison, il cherche à avoir un vélo, une radio, il porte des vêtements à l’européenne et il achète une machine à coudre à sa femme. Il reçoit un salaire : « Nous avions notre petite vie, payés tout juste pour ne pas crever de faim »[4], mais « Je pouvais tout acheter à crédit ». Il devient un consommateur de biens. Illusion donc, comme l’écrit le poète Sylvain Bemba : « Le Congolais de la ville dort peut-être sur la même natte qu’au village, mais il y fait bien d’autres rêves ».

Les « boys », les domestiques, sont quant à eux proches des Blancs dans le quotidien, y compris des femmes et des enfants : cuisinier, lavandier, jardinier, ou garde d’enfants… Il faut mettre en évidence que, d’abord, ils exercent un travail réservé aux femmes, et qu’ensuite, ils obéissent à une femme blanche.

Les régions rurales sont aussi impactées. Elles vivent une économie de subsistance ; on cultive pour les besoins de sa famille, mais avec de lourdes contraintes : il y a moins d’hommes, donc plus de travail ; il y a les règles de contingentement de la chasse et de la pêche, des règles incomprises ; il y a les cultures obligatoires pour empêcher les famines et nourrir les villes ; il y a enfin les travaux obligatoires, comme l’entretien des routes.

À propos des relations humaines, relevons que les hommes travaillent la journée ensemble, dans les bureaux, l’administration, les ateliers et la zone industrielle. Ensemble, mais avec toujours un statut de supérieur à inférieur. Le rapport « racial » se double ainsi d’un rapport social, comme le décrit Mathieu Kuka :

|

« Il y a d’autres Blancs qui venaient dans la cité noire ? Ils venaient beaucoup, ils venaient rendre visite à leurs amis, comme mon chef de service à l’Agence maritime, il venait me voir chaque matin, chaque samedi. Bon, après on rentrait un peu tardivement à la maison, on partait boire, prendre un pot quelque part, c’est tout ! Mais vous, vous ne pouviez pas aller chez lui ? Non, non, non ! … Interdiction… formelle ! Pour moi, les Belges sont des bons éducateurs, disons des bons maîtres. Ils nous ont éduqués, ils nous ont ouvert le chemin. Mais vous ne parliez pas avec des Blancs ? On parlait avec des Blancs là où vous travaillez (sic). Il suffit que vous travaillez (sic) bien, et vous rendez satisfaction à ce qu’il veut, et là, vous êtes bien coté et vous devenez vite même son ami. Vous rencontriez des enfants blancs et des femmes blanches ? Je ne sais pas… Si on vous attrape, je ne sais pas où vous irez. Vous ne pouvez pas… Donc vous ne voyiez jamais de femme blanche ? Des femmes blanches, vous les voyez, mais vous ne pouvez pas leur parler. Vous allez parler comment ? Vous allez la voir où, puisque vous habitez la cité ? Quand est-ce que vous allez venir lui parler ici en ville ? » |

Chez les Européens comme chez les Congolais de la ville, il y a beaucoup d’hommes seuls. Les Blancs font des rencontres à la cité ou ont parfois des compagnes noires, les « ménagères » comme les Blancs les appelaient. Au contraire, aucune Blanche n’est l’épouse d’un Noir. Ce qui crée chez les Congolais de l’incompréhension, de l’amertume, ou encore un sentiment d’injustice ou de rejet. D’où l’étonnement : « Le premier (Noir) qu’on a vu avec une femme blanche, c’est Mushiete, qui est revenu de Belgique (un étudiant à Louvain, marié en Belgique, qui revient fin 1959). Et il avait une voiture ! ».

Certains hommes sont amicaux ou même fraternels. Mais les femmes blanches sont perçues souvent comme très hautaines : Camille Mwissa entre à la rédaction du Courrier d’Afrique et nous décrit comment ses collègues blancs lui apprennent le métier de journaliste, mais avec les secrétaires banches, les correctrices, dit-il, « hou la la, c’était autre chose ! ». Joseph Mabolia travaille au pavillon congolais de l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958, et découvre à Tervuren, comme il le raconte, des femmes qui étaient « comme nos sœurs, et pas comme ici, au Congo, des femmes qui nous prenaient de haut, nous tutoyaient ou donnaient des ordres ».

Les salarié.e.s, les « évolué.e.s », une nouvelle classe sociale

Le Congo connaît un formidable développement économique à partir de 1940, ce qu’on a appelé l’« effort de guerre ». Cet élan se poursuit ensuite avec une politique de grands travaux et d’infrastructures. Le résultat est qu’à la fin des années 1950, 40 % des hommes congolais sont salariés. Ce chiffre est très élevé, car il s’agit, et de loin, du pourcentage le plus haut de toute l’Afrique subsaharienne ! Parmi eux, des ouvriers et des ouvrières, mais aussi des lettré.e.s, des instruit.e.s, des employé.e.s administratifs, des assistant.e.s médicaux, des enseignant.e.s, qui lisent, écrivent, s’informent, échangent entre eux, ceux que les Blancs et les Noirs ensuite appellent les « évolué.e.s ». Et contrairement à ce que pense la grande majorité du monde colonial, c’est une population déracinée : ces évolué.e.s constituent en fait une nouvelle classe sociale.[5]

Mais le grand paradoxe du système belge est que cette assimilation au monde moderne, cette inscription dans la mondialisation s’accompagne en même temps d’une mise à distance de plus en plus grande avec le Noir.[6]

Quelles sont les stratégies sociales des évolué.e.s ? Au départ, ils sont tentés par l’assimilation mais constatent bien vite que les Blancs se moquent d’eux comme des autres. Ensuite, comme l’a décrit Mathieu Kuka, certains recourent à une stratégie d’accommodation : être l’ami du Blanc, lui convenir, et répondre à ce qu’il attend de vous. Mais, très vite, la plupart sont frustrés en constatant le rejet, le mépris et les injures, comme l’explique le maçon Tshiautwa et bien d’autres : « Macaque, viens ici ! ». Et ils relèvent les contradictions, comme nous dit un ex-séminariste : « Le missionnaire nous dit que nous sommes tous fils de Dieu, donc nous sommes tous frères, alors pourquoi les Blancs nous traitent-ils en inférieurs ? ». C’est le temps des prises de conscience.

En 1955, c’est le voyage du roi Baudouin et ses appels à d’autres relations entre Blancs et Noirs. Mais la grande majorité des coloniaux ne changent pas. Chez les Congolais, les espoirs sont douchés. Survient logiquement le temps des revendications, avant celui des ruptures.

Le temps des revendications : relations entre communautés, statuts et salaires

En 1956, est publié le Manifeste de Conscience Africaine, qui demande une émancipation politique, mais aussi économique et sociale. Un de ses auteurs, Camille Mwissa, nous décrit la réflexion de l’équipe de rédacteurs. Ce texte plaide pour une économie de production et pas seulement d’exploitation et d’exportation de matières premières avec importation de produits manufacturés. Une économie déjà décrite à l’époque comme une « économie d’écumoire », aujourd’hui l’« économie extravertie », déséquilibrée, que connaît encore la République Démocratique du Congo : « Pourquoi on ne créerait pas des usines sur place, au Congo, pour fabriquer nos vêtements, nos souliers, les vélos ? Non, les richesses sont sur place ! Que la Belgique vienne investir ici, qu’elle crée des usines sur place au lieu d’exporter toujours vers la métropole ». Le Manifeste réclame la fin de la politique des bas salaires. Il plaide pour la fin du paternalisme, du mépris et des injures, et il demande enfin aux Blancs de changer de mentalité, avec cette question-clé : « Pourquoi rester et dominer ? Vous pourriez rester sans dominer ».

C’est le temps des revendications, notamment sur les écarts de salaires. Armando Brazos, guitariste du groupe African Jazz en 1960, et « clerk » à l’époque raconte :

Interview d’Armando Brazos

| « Le jour de l’indépendance, qu’est-ce que vous avez senti ? Ben, j’ai senti vibrer mon cœur, tout mon corps. Parce que c’était vraiment un changement que j’attendais, parce que moi je me rappelle : j’étais secrétaire de direction, je faisais le chef du personnel moi-même, je faisais le bilan de la société. Je faisais tout, seul. C’est une société appartenant à Monsieur Muffers, un Belge qui faisait des boulons. Mais lorsqu’ils ont vu que j’avais beaucoup de travail, ils ont engagé une dame, belge, comme secrétaire de direction, pour un peu me diminuer le travail, tout le travail que j’avais. Mais, à cette dame, on payait 25 000 francs, pendant que moi je n’avais que 6 000. Alors je n’ai pas été du tout content. Le lendemain matin, j’ai amené mon préavis, j’ai dit : « Je dois vous quitter parce que vous m’exploitez. Moi, je vous fais tout le travail ici, vous engagez une dame qui ne fait que dactylographier vos lettres, vos courriers, et vous payez 25 000 à cette dame, et moi 6 000, alors non ! » Alors, comme j’étais un élément, un bon travailleur, le fils de mon patron, M. Sadi, a demandé le soir que je l’attende pour causer un peu avec lui. « Vous avez déjà l’idée de quelqu’un qui veut être indépendant » : il me l’a dit ce jour-là. « Indépendance ou pas, mais je voudrais quand même que tout le monde gagne la même chose : à travail égal, salaire égal ». |

Il y a les écarts de salaires, mais aussi les différences de statut. Je demande à Joseph Mabolia la première chose qui l’étonne quand il arrive en Belgique en 1958 : « Ce qui me frappe, c’est que le Blanc travaillait dur. Il porte des valises, sert dans les cafés ou nettoie les toilettes ». Il veut bien sûr dire « travailler de ses mains ».

Philippe Kanza travaille à la banque et devient ensuite journaliste. Il part en reportage en Belgique pour décrire les conditions de vie de l’ouvrier moyen en Flandre :

Interview de Philippe Kanza

|

« Quand on débarquait, on voyait que c’était la même terre. Et on voyait que les balayeurs, c’étaient des Blancs, et que les ouvriers, c’étaient des Blancs. Déjà, en descendant l’escalier, la passerelle de l’avion, on voyait que c’étaient des hommes qui travaillaient ! Parce qu’ici, le Blanc d’ici ne travaillait pas, dans votre tête ? Non, le Blanc qui balayait, on ne voyait pas. Les Blancs, ici, il y avait très peu de Blancs qui étaient des ouvriers, ici. Celui qui était ouvrier là-bas, ici était chef. Vous savez, la politique tournait autour du social. C’étaient des revendications sociales, on réclamait le salaire, on réclamait le bien-être, le niveau de vie etcetera. En fait, ce que nous voulions, c’est plutôt, en résumé, à travail égal, salaire égal. C’était ça. Parce que nous nous étions rendus compte qu’il y avait beaucoup de Blancs qui venaient ici, qui n’avaient pas les qualifications qui pouvaient justifier les responsabilités qu’ils assumaient ici. Alors que nous, notre formation, nous n’avions qu’une formation d’humanités, mais nous savions nous rendre compte de notre rendement, et quand on travaillait avec certains Blancs, on ne comprenait pas qu’ils puissent gagner plus ». |

Ou encore, Camille Mwissa, « clerk » à la Compagnie du Kasaï, qui voit passer les dossiers du personnel et constate que son collègue blanc, qui a fait les mêmes études, gagne beaucoup plus que lui. Il pose alors la question à son patron : « Alors là, on commençait à découvrir toutes ces injustices qui nous pesaient… ».

« Le plus petit des Blancs, toujours au-dessus du plus haut des Noirs »

Plusieurs le disent, avec les mêmes mots : « Le plus haut des Noirs est toujours en dessous du plus petit des Blancs ». C’est une spécificité du système colonial belge : le Noir sera moniteur, même en donnant un cours de latin en 2ème humanités, et ne sera jamais instituteur ou enseignant ; il sera assistant médical, et jamais médecin, alors qu’il opère à côté d’un médecin blanc, et que l’infirmière blanche à leurs côtés gagne plus que lui ; le Noir sera au maximum assistant, et jamais administrateur : ou adjudant, et jamais sous-officier.

Cela pour que les Blancs, comme le disent les Congolais protègent leurs privilèges. Ainsi que le décrit Camille Mwissa : « La raison est simple : en Belgique, ces Belges-là, ils ne seraient rien. Ils seraient chômeurs, ils seraient des « petits », au bas de l’échelle, alors qu’ici, le Belge a des boys, il a son jardin, etc. Tout cela, il ne pourrait pas l’avoir s’il vivait en Belgique. »

Il y a en effet au Congo des Blancs animés par l’idéal, mais aussi, et surtout parmi les colons ou les employés belges des sociétés, la motivation des salaires élevés, ou encore celle de l’ascension sociale. Le quincailler d’Etterbeek devient au Congo belge un patron avec une dizaine d’employé.e.s, et son épouse est servie par des boys.

Le temps des ruptures, le soulèvement de Léopoldville : « l’indépendance, et rien d’autre »

Et comme l’analyse Thomas Kanza[7] : « Les Belges étaient prêts à tout nous donner sur le plan social et économique (les logements, les hôpitaux, les écoles) mais rien sur le plan politique. Or quand on est colonisé, les droits politiques sont plus importants que les droits sociaux ». Un témoin comme Camille Mwissa a un jugement tranché : « Le paternalisme condescendant de la colonisation nous a plongé dans une mentalité d’assisté, habitué à tout recevoir », mentalité qui, d’après lui, a perduré longtemps par la suite.

On perçoit bien comment le rejet en cascade des revendications raciales puis sociales provoque, en janvier 1959, le soulèvement de Léopoldville. Une telle explosion spontanée, c’est historique, c’est du jamais vu dans une ville coloniale, avec la moitié des hommes qui attaquent la ville blanche. Il y avait certes des jeunes chômeurs qui ont pillé, mais les témoins mettent surtout en avant des revendications politiques.[8] Comme le dit Alfred Yongolo : « Je crois que les gens en avaient marre des injustices ! … Injustices, oui, injustices criantes ! ». C’est ensuite une formidable radicalisation, avec la désobéissance civile dans de grandes parties du pays. L’État colonial perd son autorité et se délite.

La naissance des syndicats noirs

Il est intéressant ici de mentionner un élément de l’histoire syndicale du Congo. Le Congo belge se démarque des autres colonies par une absence totale d’africanisation des cadres et par le retard dans l’accès aux études supérieures (30 diplômés seulement en 1960), alors que les colonies françaises et britanniques comptaient des responsables politiques, des gouverneurs, des juges ou des officiers autochtones. Au Congo, il y a pourtant deux exceptions à ce constat : l’Église catholique, avec des prêtres et des évêques congolais et les syndicats, sous l’impulsion des syndicats pour Blancs et des syndicats belges.[9]

C’est ainsi qu’André Boboliko part en 1955, en Belgique, pour se former à l’École sociale d’Heverlee, et faire ses stages d’étudiant :

Interview d’André Boboliko

|

« Alors, vous entrez à l’école sociale et vous faites des stages en entreprise dans votre cursus de formation. Donc vous avez rencontré des ouvriers belges ? Tout à fait, j’ai travaillé en Belgique, à l’Espérance-Longdoz, à l’époque, à Liège, en 1956. Une entreprise sidérurgique… : Sidérurgique, exactement. Et là, j’ai fait un stage ouvrier, manœuvre, d’un mois, et où je travaillais comme tout le monde. Là, les relations, en tout cas, il n’y a pas trace de discrimination, au contraire, on discutait tout le temps. Non, on m’a payé comme tout ouvrier. A l’époque en tout cas, j’avais 6 000 francs belges que j’avais touché, et le travail était supportable… Aux vacances de 57, j’étais revenu ici. Nous étions revenus au Congo, en vacances, et j’ai fait aussi le même stage d’un mois dans une usine ici, dans une savonnerie de Kinshasa, qui s’appelle Marsavco. La compagnie existe jusqu’aujourd’hui, exactement, et là je me suis inscrit aussi pour un stage d’un mois. J’étais dans la section savonnerie, là où on fait vraiment le savon. Alors… J’imagine que votre rapport a été un rapport comparatif ? Tout à fait, tout à fait. Là j’étais pour un mois, malheureusement, au bout de quinze jours, parce que le travail était tellement lourd que je n’ai pas supporté, j’ai fui après quinze jours pratiquement. Vous avez fui ? Oui, en fait, c’était vraiment fuir. Je suis revenu dire plus tard à l’employeur que je ne supportais pas, que c’était trop lourd. Alors là on m’a payé pour mes quinze jours… Et j’ai vu que pour les quinze jours, on m’a donné 300 francs. Ce qui signifie que si j’avais fait tout mon mois, j’aurais eu 600 francs par mois. Donc, 6 000 francs en Belgique, disons 600 francs au Congo. Vous voyez ? Donc… Et pour un travail beaucoup plus pénible… : Beaucoup plus pénible ! Dans quel sens ? Il était vraiment lourd, parce que c’est là où on chauffait le savon Il faisait une chaleur terrible, il fallait transporter ces blocs de savon, du four où on les chauffait là, à là où (sic) on les découpait et c’était véritablement lourd… Et surtout pour le problème de salaire, vous voyez le rapport pratiquement là, c’est dix et ici c’est un. L’écart était trop grand. Et je dois vous avouer qu’en fait c’est ça qui m’a déterminé à entrer au syndicat. Je me suis dit : il faut que j’entre au syndicat pour faire ce que les travailleurs belges font chez eux, pour le faire chez nous, afin de tirer aussi nos travailleurs de cette situation difficile ». |

Au Congo belge, des syndicalistes blancs et noirs manifestent alors ensemble, notamment pour éliminer les divergences entre les deux droits du travail, avec d’un côté le contrat d’emploi pour les Blancs et le contrat de travail pour les Noirs. Et comme le racontent des témoins, des militants de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) viennent s’installer dans la cité noire, c’est alors perçu comme une révolution.

Expliquer l’échec de la (dé)colonisation belge

Les Congolais sont, parmi les populations colonisées, ceux qui ont connu le plus le mépris et les humiliations continues, malgré la présence de Blancs ouverts et éclairés.

Les Congolais sont, parmi les populations colonisées, ceux qui ont le plus et le mieux connu et maîtrisé les instruments de l’assimilation et de la modernité, cela à partir du contexte économique et des besoins de travail. Dans le même temps, les Congolais sont aussi parmi les populations colonisées, ceux qui ont été mis le plus à distance par le colonisateur.

Le Congo belge n’a, à son indépendance, ni cadres ni surtout de leaders politiques qui ont été associés à l’exercice du pouvoir, en étant légitimes à la fois pour le colonisateur et pour la population.[10]

Dans ce contexte, des élections et des ministres congolais, pour la population, cela ne change rien. Le Blanc reste là, aux postes de commande, or la colonisation est un système total, global[11], où se conjuguent les figures du chef : de l’employeur, donc le patron, de l’administrateur, du missionnaire, de l’officier…Un système global, tout ceci explique la décolonisation brutale et violente que le Congo a connu quelques jours seulement après l’indépendance.

Notes

[1] RYCKMANS F., Mémoires noires, Les Congolais racontent le Congo belge, 1940-1960, Bruxelles, Racine, 2010, réédité et augmenté en 2020. Écouter aussi la série RTBF Internet de RYCKMANS F., « Congo 1960 : Les mémoires noires », www.rtbf.be (13 épisodes de janvier 1959 à janvier 1961), publiée entre janvier 2019 et janvier 2021.

[2] Nous choisissons d’utiliser les termes tels que Noirs et Blancs, cité noire et ville blanche parce que ce sont les termes employés à l’époque par tous les acteurs et témoins, et hier comme aujourd’hui encore par la communauté historienne. Ces termes reflètent la politique coloniale de l’État belge, basée sur une différenciation, une séparation et une discrimination à partir de la couleur de peau. Dans le système colonial, système d’inégalités de droit et de fait entre colonisateurs et colonisés basé sur la différenciation raciale, être Blanc ou être Noir définit et assigne les individus avant tout autre critère.

[3] La barrière de couleur.

[4] Les citations entre guillemets de cet article sont issues des témoignages des Congolais, recueillis en 1999 et 2000.

[5] Pour la période 1940-1960, lire deux ouvrages de référence : VANDERLINDEN J., La crise congolaise, Bruxelles, Complexe, 1985 ; MUTAMBA J.-M., Du Congo belge au Congo indépendant, 1940-1960. Émergence des évolués et naissance du nationalisme, Kinshasa, IFEP, 1998.

[6] « Le paradoxe de la colonisation belge », explique le sociologue Benoît Verhaegen, « c’est d’avoir voulu assimiler, c’est-à-dire instruire et urbaniser le maximum de colonisés en vue de la réalisation d’objectifs ambitieux tout en maintenant une distance sociale la plus grande possible », cité dans VERHAEGEN B., « La décolonisation du Congo belge. La réflexion d’un sociologue », dans MOLITOR M., REMY J., VAN CAMPENHOUDT L. (dir.), Le mouvement et la forme. Essais sur le changement social en hommage à Maurice Chaumont, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 1989 (Collection générale, 46), p. 66-77.

[7] Thomas Kanza, étudiant à Louvain de 1952 à 1956, est le premier universitaire laïc congolais, ministre du gouvernement Lumumba, en 1960.

[8] GÉRARD-LIBOIS J., VERHAEGEN B., Le Congo du domaine de Léopold II à l’indépendance, Bruxelles, CRISP, 26 avril 1985 (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1077), p. 18 : « Aucune société coloniale ne fut sans doute soumise à la même époque (après 1945) à un processus de transformation et de mobilité sociale aussi général mais sans participation parallèle des Africains aux responsabilités. (…) Il était sans doute inévitable que le dégel de la vie politique mette à nu le décalage entre, d’une part, l’évolution matérielle et les structures concrètes, objectives de la vie sociale, et, d’autre part, les structures politiques et la conscience sociale ».

[9] Pour en savoir plus sur la question des syndicats au Congo pendant la colonisation, voir l’article de Pierre Tilly publié dans ce numéro de Dynamiques : TILLY P., « Travail et conditions de travail au Congo hier et aujourd’hui », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°15-16 : Travail et conditions de travail en RD Congo hier et aujourd’hui, octobre 2021, mis en ligne le 18 octobre 2021. URL : www.carhop.be.

[10] Intervention en décembre 2018, à l’occasion de la réouverture du Musée royal de l’Afrique centrale-Africa Museum. WEISS H., « Congo history – Congo protest », dans VLASSENROOT K. and HENDRICKX C. (eds.), Strengthening African-European Connections. Sharing Past and Future. Proceedings/Actes, Tervuren, Royal Museum for Central Africa, 2021, p. 81-92, https://www.africamuseum.be/sites/default/files/media/docs/research/publications/rmca/online/documents-social-sciences-humanities/Strengthening-African-European-Connections.pdf, page consultée le 10 juillet 2021.

[11] Le sociologue Maurice Chaumont analyse cette divergence, en notant que le colonisé perçoit mieux que le colonisateur ce qu’il appelle la « totalité » et la quotidienneté du fait colonial, un « fait social global », avec une grande prégnance dans tous les domaines : l’État et ses agents, le colon, le contremaître, le missionnaire. Bref, « le pouvoir politique confondu avec les autres pouvoirs », voir CHAUMONT M., « Les tensions socio-culturelles dans les pays dépendants », La Revue nouvelle, t. XXX, n° 11, novembre 1959 ; CHAUMONT M., « Indépendance et décolonisation », La Revue nouvelle, t. XXXII, n° 8-9, août-septembre 1960.

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique

RYCKMANS F., « Mémoire orale de la question du travail au Congo belge. Les salariés congolais, de 1940 à 1960, entre les instruments de l’assimilation et la mise à distance coloniale : une nouvelle classe sociale », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°15-16 : Travail et conditions de travail en RD Congo hier et aujourd’hui, octobre 2021, mis en ligne le 18 octobre 2021. URL : www.carhop.be/revuescarhop/