Renée Dresse (historienne, CARHOP asbl)

Au Moyen Âge, l’entraide familiale, la bienfaisance venant du riche ou des congrégations religieuses, constituent le cœur de l’aide apportée aux malades, invalides et pauvres valides. Puis, les autorités publiques, voulant briser le monopole de l’Église dans ce domaine, complètent ces initiatives avec l’instauration d’institutions locales.

Au 19e siècle, l’insécurité des milieux de travail, les horaires de travail trop lourds (10 à 12 heures en moyenne de travail par jour), la cadence imposée par le patron, la faiblesse salariale qui ne permet pas une alimentation correcte, le manque d’hygiène des lieux de vie, sont autant de facteurs qui nuisent à la santé des familles ouvrières. Des initiatives pour leur venir en aide se multiplient. Le secteur privé, via des associations et l’action de particuliers, reste très présent. Certaines bénéficient dès la fin du 19e siècle d’une contribution des pouvoirs publics locaux et provinciaux. De son côté, l’État, pressé par le mouvement ouvrier, instaure peu à peu un système de solidarité qui va répondre à une grande partie des besoins en matière de santé de la population.

L’initiative privée

Au 19e siècle, aucune loi ne protège l’ouvrier et sa famille face aux aléas de la vie. L’industrie rend malade, blesse, tue. Des recours existent : les uns relèvent de la bienfaisance, les autres d’un système d’assurances précaire, la société de secours mutuels.

La bienfaisance privée

Au 19e siècle, des lieux, gérés principalement par des congrégations religieuses et/ou des hommes et femmes d’œuvres, procurent les soins nécessaires aux malades ou victimes d’accident. Ainsi, l’œuvre du Calvaire, fondée en France en 1842, s’étend en Belgique à la fin du siècle grâce à un jésuite, le père Adolphe Petit. Il y a d’abord un hospice pour femmes qui ouvre ses portes à Bruxelles le 8 décembre 1886. Appelé également le château des pauvres, il dispose de 40 lits « où l’on reçoit des pauvres cancéreuses dont on console et sanctifie la fin, si l’on ne peut aider à les guérir, et des malheureuses, défigurées par le lupus, qui viennent chercher là de l’occupation et un milieu sociable que le monde refuse à leur repoussante laideur »[1]. Ces malades sont suivies par des médecins et entourées par des « Dames, veuves » qui apportent un réconfort religieux et/ou des soins aux malades. « Sous elles, des filles auxiliaires, dont plusieurs sont cancéreuses guéries, les assistent gratuitement, font les travaux de ménage. »[2] Par la suite, cette institution centrale met en place des dispensaires en d’autres endroits de Bruxelles et aussi à Gand (1896), Liège et Seraing (1901). Ce sont des locaux, équipés d’appareils, qui accueillent trois fois par semaine des femmes malades pauvres. Elles y bénéficient des soins de médecins et de « Dames » ou « Demoiselles ».

Certains patrons ne sont pas en reste : ils installent dans leur usine, à l’intention de leurs ouvriers, un dispensaire leur fournissant les premiers soins en cas d’accident ou de malaise. La société, Les Charbonnages de Mariemont-Bascoup à Morlanwelz, organise pour ses ouvriers actifs ou non (plus âgés) et leur famille, un service sanitaire en échange d’une cotisation. Les anciens ouvriers invalides, pensionnés ou non, les veuves et les enfants des ouvriers décédés sont exempt.e.s de cotisation. Ce service leur permet de bénéficier des soins des médecins des charbonnages, y compris à domicile, de se fournir en médicaments auprès de pharmaciens, et de recevoir un équipement spécial comme une jambe de bois, des yeux artificiels, etc.[3]

Certaines associations s’intéressent aussi à l’enfance souffrante. C’est le cas de l’infirmerie Sainte-Élisabeth établie à Verviers en 1879 : « Le but est d’y soigner gratuitement les maladies aiguës des enfants pauvres du sexe féminin (restriction provisoire, j’espère[4]) et un certain nombre d’affections chroniques »[5].

Les sociétés ou caisses de secours mutuels

Le rôle de ces caisses de prévoyance doit permettre aux ouvriers de se prémunir contre les risques encourus (maladie, accident, décès mais aussi vieillesse). Essentiellement d’origine privée, ce sont des organisations héritées des anciennes corporations où les membres d’une même profession s’entraidaient.

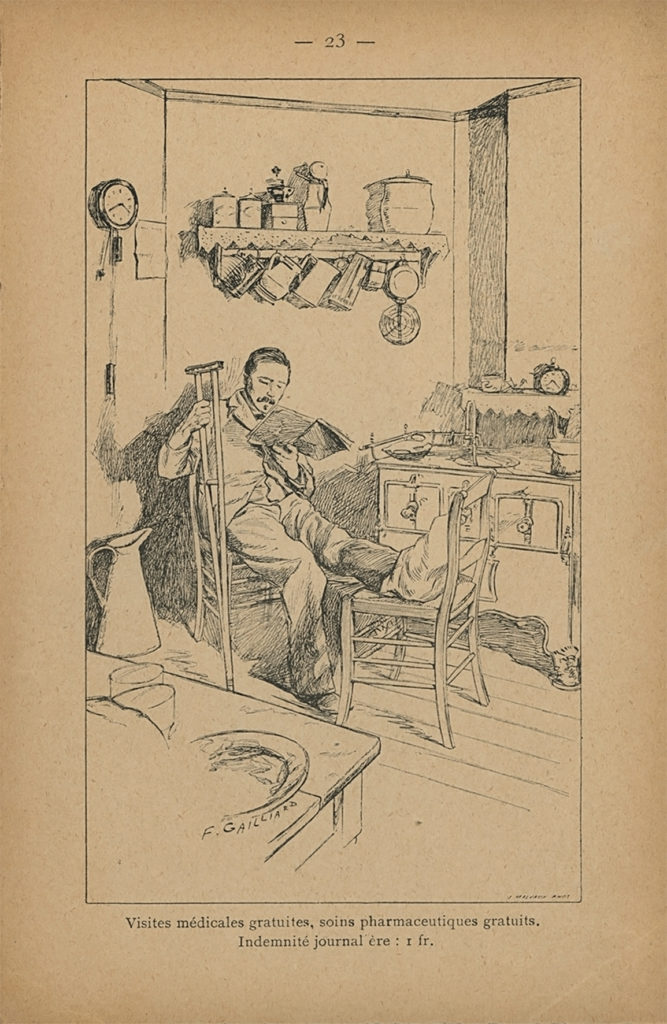

Ces sociétés sont créées par des hommes d’œuvres dans les paroisses et non loin des milieux industriels. Certains patrons proposent également à leurs ouvriers leur propre société de secours. C’est le cas de l’usine L.A. Legrand à Vilvorde qui fournit, via sa société de secours mutuels, les secours médicaux et pharmaceutiques ainsi qu’une indemnité salariale, ou encore la Caisse de secours de la Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne à Angleur qui donne gratuitement les soins nécessaires aux ouvriers malades ou accidentés et les étend aux membres de leur famille habitant sous le même toit.

Ces sociétés ne sont pas exemptes de reproche. Elles ont une existence souvent chaotique en raison d’une mauvaise gestion de leurs dirigeants mais aussi parce que l’intérêt de l’ouvrier pour cette association est limité car payer une cotisation grève son budget, déjà faible. La comtesse de Stainlein-Saalenstein qui témoigne en 1886 des conditions de travail des ouvriers carriers, dénonce, entre autres, la désinvolture de certains patrons, ignorant leurs travailleurs malades ou accidentés en raison de l’insécurité dans l’entreprise.

« … le carrier malade ne reçoit ni demi-journée ni secours d’aucune sorte. J’excepte, en constatant cette manière d’agir, quelques patrons charitables. Il n’en est pas de même pour les accidents ; on a assuré la demi-journée, le service du médecin et les médicaments là où il y a preuve que l’ouvrier blessé dans la carrière ne l’a pas été par sa propre faute… »[6]

D’autres témoignages, donnés lors de l’enquête sur le travail de 1886[7], dénoncent le fonctionnement des caisses de secours, créées au sein des usines : si les soins du médecin et les médicaments sont gratuits,

« quand il y a des accidents, on vous transporte à domicile et on vous entend sur les causes de l’accident. (…) Ni les chefs ni les compagnons ne vont visiter les blessés. »[8]

Les premières interventions des pouvoirs publics

La bienfaisance publique relève de l’assistance. Dans chaque commune du pays, un bureau de bienfaisance dispense des secours matériels et gère des hospices accueillant malades, handicapé.e.s, orphelin.e.s et personnes âgées.

À côté de la gestion des pouvoirs locaux, il y a l’action de l’État. Ce dernier n’intervient que de manière ponctuelle lorsque la nécessité s’en fait sentir.

Le secteur des charbonnages est le lieu de nombreux accidents. En 1838 et 1839, deux coups de grisou, l’un au charbonnage de l’Espérance à Seraing, l’autre à la houillère du Horloz à Saint-Nicolas le 8 avril 1839, font un total de 114 victimes. 26 patrons liégeois créent une caisse de prévoyance pour ouvriers mineurs de la province dont les statuts sont approuvés par l’arrêté royal du 24 juin 1839. D’autres bassins miniers suivent cet exemple à Mons, Charleroi, le Centre et les provinces de Namur et de Luxembourg. L’adhésion à ces caisses de prévoyance se fait par le biais de l’entreprise qui, dès son inscription, y affilie obligatoirement ses ouvriers. Elle fournit notamment une allocation aux ouvriers blessés et mutilés en cas d’accident de travail.

Le gouvernement libéral, dirigé par Charles Rogier, veut inciter l’ouvrier à se prémunir contre les risques sociaux que sont la vieillesse[9], la maladie, l’invalidité. La loi du 3 avril 1851 permet aux sociétés de secours mutuels d’obtenir la personnalité civile, mais de nombreuses sociétés ne veulent pas de cette reconnaissance tant les conditions d’octroi sont draconiennes (tutelle oppressante des autorités communales dans la gestion de la caisse, membres privés de leur épargne en cas de dissolution…). Ainsi, au 31 décembre 1860, à Liège, seules quatre sociétés de secours mutuels regroupant 4 089 membres sont reconnues, à côté de 17 sociétés non reconnues comptant 9 539 membres. Ces conditions sont assouplies grâce à la loi fondamentale du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes. Elle est à la base du développement de la mutualité : elle encourage notamment la mise en place des fédérations mutualistes par arrondissement ou par province. En plus de l’assurance maladie, certaines d’entre elles investissent dès le début du 20e siècle dans la lutte contre la tuberculose, soutenues en cela par certaines communes et provinces.

Un fléau à combattre : la tuberculose.

La tuberculose, maladie hautement contagieuse, touche toutes les strates de la société, particulièrement la classe ouvrière. Dès la fin du 19e siècle, le sort des tuberculeux préoccupe les associations privées de bienfaisance et incite les pouvoirs publics, locaux et provinciaux, à s’y intéresser. Pour la mutualité chrétienne de Liège, « il n’est aucune maladie dont les ravages soient aussi meurtriers que la tuberculose ; ses victimes sont plus nombreuses que celles de la scarlatine, du croup et du typhus réunis ; elle n’épargne aucun âge, aucune couche sociale, et sa propagation s’exerce presque aussi facilement à la campagne que dans les villes. Les mutualités ne peuvent se désintéresser de la question de la tuberculose ; elles doivent prêter leur puissant concours à la croisade entreprise contre le fléau. C’est leur intérêt et même leur devoir. Cette terrible maladie, en effet, frappe tous les travailleurs, c’est-à-dire les personnes qui composent en majeure partie les mutualités (…) ; les charges résultant pour les sociétés mutualistes des secours à procurer aux tuberculeux sont donc telles qu’elles doivent fatalement obérer leurs budgets. »[10]

À côté de l’organisation de campagnes de prévention visant les logements ouvriers, des sanatoriums sont créés afin d’isoler les malades, voire de les soigner, mais il s’agit plus de leur proposer des cures de repos au grand air que des soins car il n’existe pas encore de traitement médical pour endiguer la maladie. Parfois l’initiative d’un particulier facilite ou encourage l’engagement des pouvoirs publics et des mutualités.

L’exemple liégeois

En 1888, l’industriel et homme politique libéral, Georges Montefiore-Levi[11], qui a créé à Esneux un centre d’accueil pour enfants convalescents en 1886, ouvre un sanatorium à Borgoumont près de La Gleize (Stoumont). Repris par le conseil provincial de Liège en juillet 1899, le centre relance officiellement ses activités le 13 septembre 1903. Peu après, une disposition testamentaire de Georges Montefiore-Levi alloue aux sociétés mutualistes toutes tendances confondues, pendant 27 ans, une somme annuelle de 36 000 francs afin de permettre à leurs membres tuberculeux de suivre une cure à prix réduit.

De son côté, le 26 mars 1905, la fédération liégeoise des mutualités chrétiennes décide de fonder une caisse fédérale de tuberculose. Cette initiative lui est propre. Les autres fédérations mutualistes chrétiennes et, par la suite l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes, créée en 1906, bien qu’estimant la lutte contre la tuberculose comme essentielle, limitent leur intervention dans ce domaine en raison de son coût important.

La caisse fédérale de tuberculose propose deux services à ses sociétés affiliées. Le service sanatorium envoie les affiliés montrant les premiers signes de la maladie en cure à Borgoumont et, à partir de 1907, paie les frais de traitement pendant quatre mois. Le service propagande organise la prévention avec notamment la tenue de nombreuses conférences données par des médecins. L’accès au sanatorium de Borgoumont étant réservé aux hommes, la question des soins à apporter aux femmes tuberculeuses se pose. Après examen de la question, le conseil provincial de Liège ouvre un sanatorium pour les femmes et les enfants à Magnée près de Fléron.

Après la Première Guerre mondiale, la lutte contre la tuberculose s’intensifie. Les sanatoriums se multiplient. De nouvelles institutions voient le jour, comme l’Œuvre nationale belge de défense contre la tuberculose qui coordonne l’action des associations agissant dans le même but. L’État intervient en encourageant la prévention contre la maladie via l’octroi de subventions permettant notamment la mise en place d’un service anti-tuberculeux, placé sous la direction de leur union nationale, au sein des fédérations mutualistes, et d’un service d’infirmières visiteuses.

Après 1945 : les institutions médico-sociales

Depuis les années 1930, la plupart des fédérations mutualistes, quelle que soit leur appartenance philosophique, développent une politique médico-sociale dont le but est d’offrir à leurs membres l’accès à une médecine de qualité à prix modérés. À partir du 1er janvier 1945, l’arrêté-loi sur la sécurité sociale obligatoire voté le 28 décembre 1944 est d’application. L’assurance maladie-invalidité, libre jusqu’alors, devient obligatoire.

Cette nouvelle législation a un impact sur le travail des mutualités. Les unions nationales sont reconnues comme seuls organismes assureurs responsables de la gestion de l’assurance obligatoire. Les fédérations perdent une partie de leur autonomie. Par contre le secteur de l’assurance libre/complémentaire leur assure une certaine liberté. Il leur permet de mettre en place des services non couverts ou pas assez couverts par l’assurance obligatoire, notamment en matière de soins de santé. Par exemple, à Liège, la mutualité chrétienne décide en 1951 d’octroyer à ses membres une intervention supplémentaire en cas d’hospitalisation en clinique pour une opération ou un accouchement.

Après 1945, les fédérations mutualistes lancent ou relancent leur politique médico-sociale avec un double objectif. Il faut encadrer les honoraires médicaux et les tarifs pharmaceutiques afin de limiter, voire d’éviter, toute augmentation, et proposer aux affilié.e.s des institutions hospitalières et polycliniques accessibles en matière de coûts. Cependant, contrôler les tarifs s’avère difficile car il implique de négocier avec les fédérations de médecins et de pharmaciens. En l’absence d’accord, une première solution sera, pour la mutualité chrétienne de Liège, d’ouvrir en 1947 une officine, Familia.

Les difficultés d’établir des conventions acceptables pour ses affilié.e.s poussent les fédérations mutualistes à investir davantage dans les institutions médico-sociales : « Il faut donner au membre contre le paiement de sa seule cotisation, tous les soins dont il a besoin. Le fonctionnement de l’assurance-maladie ne le permet pas ; beaucoup de médecins refusent d’accepter les tarifs de remboursement établis par le Ministère. C’est pour cette raison que nous avons créé une polyclinique… Nous ne désespérons pas d’avoir un jour nos propres cliniques et hôpitaux. »[12]

Des asbl patrimoniales sont créées afin de trouver les lieux, et les bâtiments nécessaires à l’installation notamment de cabinets dentaires et de cliniques. Mais il faut trouver des fonds. L’arrêté royal du 25 juillet 1953 accordant des subsides à la construction et à l’aménagement d’établissements hospitaliers contribue à la construction de polycliniques (centres médicaux) ou cliniques.

De nouvelles infrastructures médico-sociales sont fondées dans les années 1960. À côté des cabinets dentaires, les polycliniques ou centres médicaux proposent des consultations de physiothérapie, de kinésithérapie et d’orthopédie.

La crise des années 1970 a un impact durable sur les finances du secteur médico-social. La situation de l’assurance maladie-invalidité se détériore. L’État revoit sa politique de subsidiation. Réduire les dépenses publiques passe par une révision du remboursement des médicaments, par la mise en place d’une intervention financière de l’assuré.e en cas d’hospitalisation.

L’activité des cliniques et polycliniques gérées par les mutualités, par le biais de leurs asbl, est impactée par les décisions gouvernementales comme la loi du 22 juillet 1982 qui interdit la mise en service de nouveaux lits en milieu hospitalier et le retard pris par l’État dans le versement des subsides. Les cliniques de petite taille sont également menacées. Elles doivent établir un accord de collaboration avec d’autres cliniques de plus ou moins la même taille. C’est le cas de l’asbl Clinique Notre-Dame de Waremme qui négocie dès la fin des années 1980 avec les administrateurs de la Clinique – socialiste – Joseph Wauters. Dans les faits, ces initiatives remettent en question la politique de développement du secteur médico-social menée par la mutualité depuis 1945, que ce soit au niveau national ou régional.

Notes

[1] VERMEERSCH A., MÜLLER A., Manuel social. La législation & les œuvres en Belgique, t. II, Louvain, 1909, p. 27.

[2] Ibidem.

[3] Pour plus d’informations sur ce service dont la date de création n’est pas précisée, voir Les institutions ouvrières des Charbonnages de Mariemont et de Bascoup, Bruxelles, 1904, p. 157-162.

[4] Avis exprimé par le témoin.

[5] Commission du travail instituée par arrêté royal du 15 avril 1886. Procès-verbaux des séances d’enquête, section D, vol. 2, Bruxelles, 1887, p. 141.

[6] Commission du travail instituée par arrêté royal du 15 avril 1886. Réponses au questionnaire concernant le travail industriel, vol. 1, Bruxelles, 1887, p. 370.

[7] Cette enquête fait suite aux grèves violentes de 1886 dans les bassins de Liège et de Charleroi. Le mouvement a été durement réprimé, notamment à Roux où une quinzaine d’ouvriers et ouvrières ont trouvé la mort.

[8] Commission du travail instituée par arrêté royal du 15 avril 1886. Procès-verbaux des séances d’enquête. Section régionale D, Bruxelles, 1887, p. 7.

[9] La loi du 8 mai 1850 instaure la Caisse de retraite. Placée sous la garantie de l’État, elle se complètera d’une caisse d’épargne. En 1865, la fusion de ces caisses donne naissance à la Caisse générale d’épargne et de retraite (CGER).

[10] « Fédération mutualiste des sociétés chrétiennes de mutualité de la province de Liège », Supplément au Moniteur de la Fédération mutualiste des sociétés chrétiennes de mutualité de la province de Liège, des Fédérations mutualistes de sociétés de retraite et des Secrétariats des œuvres sociales des arrondissements de Liège, Huy-Waremme et Verviers, août-septembre 1908, p. 3, cité dans DRESSE R., La Mutualité chrétienne de Liège, 125 ans d’engagement solidaire, Liège, Mutualité chrétienne de Liège-CARHOP, 2020, p. 33-34.

[11] Voir DELFORGE P., « Montefiore-Levi Georges », dans https://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr, https://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire-des-wallons/montefiore-levi-georges, page consultée le 21 novembre 2024.

[12] Liège, fonds Mutualité chrétienne de Liège, n° 512, texte du discours d’Antoine Delfosse, président de la Fédération des mutualités chrétiennes de Liège lors des festivités du 50e anniversaire de la fédération et de l’inauguration des nouveaux bâtiments fédéraux de la rue Grandgagnage, Liège, 27 juin 1948, cité dans DRESSE R., La Mutualité chrétienne de Liège…, p. 98.

Pour citer cet article

Dresse R., « Des soins de santé pour tous et toutes: un projet qui s’ancre dans la longue Histoire », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 25 : Les maisons médicales, le droit à la santé pour tous et toutes !, décembre 2024, mis en ligne le 18 décembre 2024, https://www.carhop.be/revuecarhop/