Nicolas Verschueren (Historien, ULB)

L’histoire est parsemée d’évènements et d’images autour desquels flottent un air de musique, une ritournelle, une chanson. Les sons de la grève des ouvrières de la Fabrique nationale d’armes de Herstal (FN) sont envahis par la présence du thème « Le travail, c’est la santé mais pour cela il faut être payé ». Inspirée de la chanson de variété d’Henri Salvador sortie quelques mois plus tôt, ce qui ressemblait dans un premier temps à un slogan s’est rapidement mué en un chant forgeant une identité collective aux 3 000 ouvrières. À ce titre, les ouvrières de la FN sont les pionnières d’une forme d’expression de la lutte qui connaîtra son apogée une dizaine d’années plus tard.

En effet, la seconde moitié des années 1970 est marquée par l’omniprésence des chants de protestation lors des conflits sociaux et occupations d’usines. Il ne s’agit pas tant ici de souligner la fonction de ces chants dans les conflits sociaux mais d’observer ce que les ouvrières expriment au travers des chants de lutte. Au-delà de leur capacité à créer une identité collective du groupe en lutte et à affermir sa cohésion dans la durée, ces compositions culturelles sont également vectrices de messages qui peuvent transcender les enjeux du conflit en cours. Partant de la grève des femmes de la FN en 1966 et se concluant avec la lutte des ouvrières de Levi’s près d’Arlon en 1984, cet article propose d’analyser la manière dont les chants composés lors des conflits sociaux offrent un éclairage pertinent sur ces évènements, sur les conditions de travail et sur l’engagement des ouvrières dans une lutte qui dépasse l’univers de l’atelier. Les chants utilisés pour cette étude concernent donc principalement des chants composés pour ou par des ouvrières entre 1966 et 1984, soit entre la grève des femmes de la FN et la fermeture de l’usine Levi’s à Arlon, un conflit qui semble sonner le glas des luttes ouvrières propres aux années 1970. Le corpus de chansons retrouvées se compose d’une trentaine de textes dont la plupart ont été écrits dans la seconde moitié des années 1970.

Le chant, source de la parole ouvrière et vecteur de mobilisation

Pour les historien-ne-s, sociologues ou ethnologues, les chants populaires servent de voie d’accès à une partie de la culture populaire. Le chant en tant que source entretient l’illusion d’une expression non médiée du peuple, un discours épuré des récupérations partisanes, une véritable émanation des voix d’en bas[1]. Sans sombrer dans une hypercritique, il convient néanmoins de garder à l’esprit l’implication de chanteurs engagés, de militants ou de syndicalistes dans la composition de ces chants. Bien souvent, le chant part d’un refrain, d’un élément spécifique à la lutte en cours ou d’une revendication pour ensuite être déroulé plus complètement. Ces compositions peuvent dès lors être le fait d’une création collective aiguillonnée par des chanteurs engagés, d’une démarche individuelle d’une ouvrière ou être le résultat du lyrisme d’un de ces chanteurs inspirés par le conflit social. Une fois posé ce constat critique, il est possible d’analyser plus en détail le contenu et la fonction de ces chants. Ces formes culturelles de la protestation apparaissent bien souvent à l’occasion de conflits de longue durée comme ce fut le cas lors de la grève des femmes de la FN en 1966 ou lors des occupations d’usines dans les années 1970[2]. Le chant renforce l’identité du groupe et sa cohésion[3], il devient la « plus belle chanson du moment » pour reprendre le témoignage d’un ouvrier de la région de Charleroi[4]. Cette fonction d’identification s’adresse tant aux individus en lutte qu’au reste de la société. Chanter dans les rues ou enregistrer ces chansons sur des vinyles permet de sortir les mots des ateliers et d’investir une partie de l’espace public. En somme, les ouvrières de la FN avaient ouvert la voie à la réémergence du chant ouvrier qui s’était quelque peu tu après 1945. Pour Michel Guilbert du Groupe d’action musicale (GAM) qui a contribué à de nombreuses créations de chants de lutte dans les années 1970, cette tradition du chant ouvrier avait presque disparu partout en Wallonie à l’exception peut-être de la région de Liège. « Au début, quand on a commencé avec le GAM, il n’y avait personne qui faisait cela. Cela semblait presque incongru, quelque chose qui ne se faisait pas »[5].

Les ouvrières en grève de la FN innovaient donc dans cette forme de médiatisation du conflit qui connaîtra un essor dans la seconde moitié des années 1970[6]. De manière plus pragmatique, la création de ces formes culturelles de la protestation répondait au besoin de passer le temps lors des longues journées d’occupation des ateliers. Mais qu’ils s’agissent des pièces de théâtres, des spectacles ou des chansons, ces productions dévoilent leurs conditions de travail et leur situation de femme dans le monde ouvrier[7]. Si les ouvrières de la FN se battaient en 1966 pour l’obtention de l’égalité salariale, les luttes de la fin des années 1970 se placent avant tout dans un contexte de fermetures d’entreprises. Le registre de la lutte a donc changé pour se situer dans celui d’une lutte pour l’emploi et ou plutôt dans celui d’un refus du chômage. Comme l’ont très bien démontré Xavier Vigna et Michelle Zancarini-Fournel, lors de ces conflits, elles rompent avec leur assignation à la sphère domestique, à leur douceur supposée et contestent les normes de genre »[8].

| Chanter c’est donc bien revendiquer le droit à la prise de parole, mais c’est également revendiquer sa place dans le système productif voire dans la classe ouvrière comme l’affirmaient les ouvrières de Siemens en 1976 :

« On nous disait de faibles femmes

Ils s’foutent le doigt dans l’œil (bis)

On nous disait de faibles femmes

Mais nous on n’a pas peur

Pour notre portefeuille

Ils disaient : les femm’s au chômage

Mais nous on le refuse (bis)

Ils disaient : les femm’s au chômage

Mais nous on leur refuse

Leur système de péage »

Chant des ouvrières de Siemens, Elle me l’avait toudis promis, 1976.

|

Le chant et le spectacle leur autorisent une prise de parole qui n’est ni évidente, ni immédiate. Dans un extrait d’une Assemblée générale de la FN enregistrée par Jacqueline Saroléa en 1966, il est possible d’entendre la manière dont les ouvrières reprennent la parole en chantant au délégué syndical à la tribune, une parabole intéressante sur la prise de parole ouvrière non médiée qui refait surface une dizaine d’années plus tard lorsque les ouvrières de Salik à Quaregnon achèvent leur assemblée générale, le poing levé en chantant une de leur composition : « Nous, à Salik, on se bat »[9]. L’omniprésence du « nous » dans les chants vise bien entendu à manifester le caractère collectif et solidaire de la lutte en cours[10], mais elle permet également l’expression de l’individu par l’intermédiaire du collectif. Pour des ouvrières souvent peu qualifiées et peu rompues à la prise de parole revendicatrice, cette forme d’expression a très certainement une portée plus importante que dans les luttes menées par des ouvriers. Il suffit d’observer la différence d’intensité du chant chez les ouvriers et les ouvrières perceptibles dans les reportages télévisés de l’époque pour s’en convaincre. Outre cette expression individuelle et collective, l’effervescence musicale encouragée par des artistes engagés à l’instar du GAM ou des troupes de théâtre action éveillaient certaines ouvrières à la culture artistique ou accéléraient les échanges, les rencontres qui, elles aussi, étaient improbables[11].

D’Herstal à Arlon, les ouvrières chantent la contestation

Il est sans doute illusoire d’établir un inventaire exhaustif de ces sources. De nombreux chants n’ont sans doute pas été retranscrits ou ont été perdus au fil du temps. Il a néanmoins été possible de retrouver près de 25 chansons écrites par ou pour des ouvrières dans neuf conflits du travail entre 1966 et 1984. Le principal secteur concerné est évidemment celui de l’industrie manufacturière et plus particulièrement la confection. Dans cette chronologie, la seconde moitié des années 1970 est la période la plus intense, cinq années marquées par les occupations d’usine, les tentatives d’autogestion, la présence d’artistes engagés et l’enregistrement des chants sur des disques 45 tours[12]. Le chant des ouvrières de la FN est par conséquent situé quelque peu en dehors de cette périodisation. L’ébauche des paroles des ouvrières de la FN prend pour point d’appui un slogan qui se mue en refrain avant de devenir un chant à part entière reprenant un succès de la variété française. Il est intéressant de noter que la chanson composée connaîtra une petite modification. Dans la première mouture, le texte adressait une petite attaque à l’égard des délégués syndicaux avant d’être remanié par la suite. Cette critique de la faiblesse de l’action syndicale dans la défense des intérêts des ouvrières réapparaît quelques années plus tard lorsque les ouvrières de l’usine de Farah dans le Borinage adressent de vifs reproches à leurs délégués syndicaux tout autant fustigés que la stratégie industrielle opportuniste de la multinationale américaine.

Extrait du chant des ouvrières de la FN, 1966« Les délégués ont demandé

La direction a refusé

Mais nous les femmes, il faut marcher

Pour faire trotter nos délégués »

(variante : Mais nous les femmes, il faut marcher, il faut aider nos délégués).

Coenen, M.-T., La grève des femmes de la FN. Une première en Europe, Bruxelles, CARHOP, 2016, p.81. Jenny Magnée, ouvrière à la FN en 1966 et déléguée syndicale CSC, reprend 50 ans après le chant de lutte des ouvrières en grève de la FN Herstal.

|

Extrait d’un chant des ouvrières de Farah, 1977« Ô Grand syndicat tu nous laisses tomber

Tu parles de l’emploi,

De lut’s et de lutter ;

Mais ici, à Farah

Tu ne t’es pas présenté

Que pour nous fair’ pointer

Et nous décourager

Vendredi dernier les femmes sont allées

Chercher dans leurs bureaux

Ces messieurs bien planqués.

On veut l’occupation

Nous voulons de l’action

Mais rien que ces mots-là

Leur donnaient des frissons. »

|

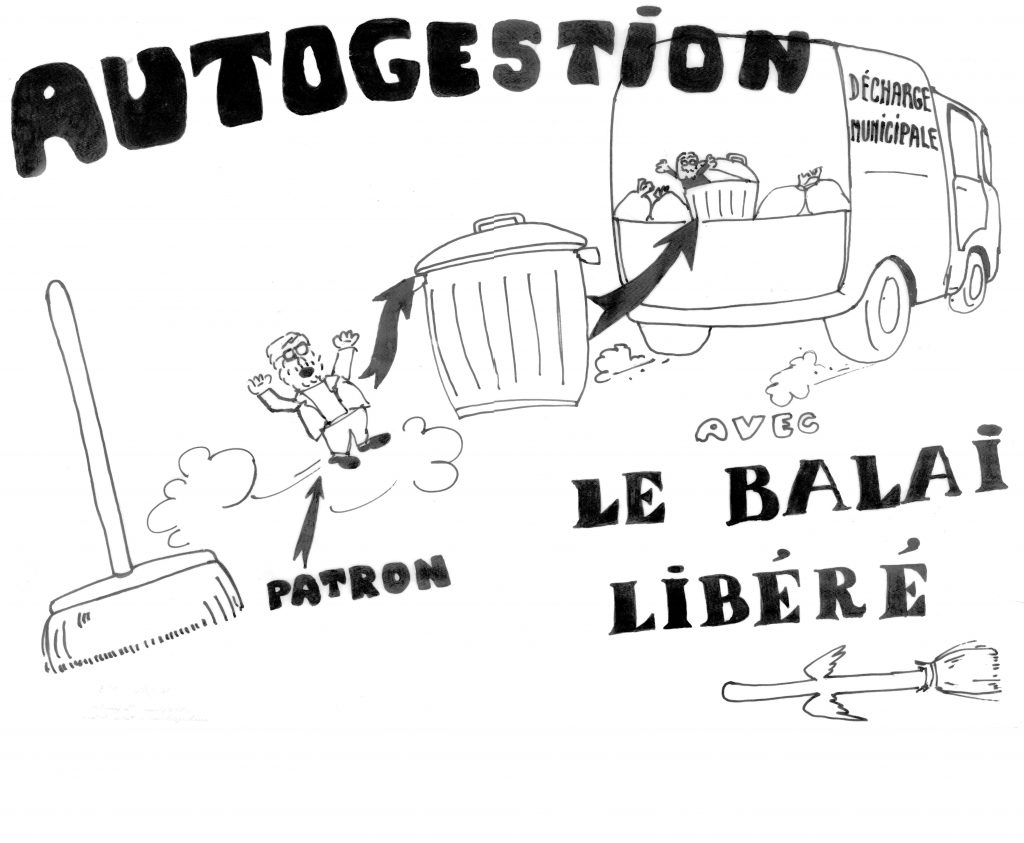

Une autre similitude dans ces deux extraits, qui se réitère dans de nombreux chants d’ouvrières, repose sur l’affirmation de la place de la femme à l’usine et de son droit à mener une lutte pour conserver son travail. Les chants des ouvrières insistent sur la légitimité de leur combat et de leurs revendications à l’instar de l’extrait du chant des ouvrières de Siemens cité plus haut. Le droit au travail et le refus du retour à la condition de femme au foyer prend une intonation particulière qui est évidemment absente des chants composés par des ouvriers. Cette affirmation prend sa pleine mesure dans les tentatives autogestionnaires où les ouvrières non seulement revendiquent leur droit au travail mais également celui d’en être le copropriétaire. La chanson composée sur l’air du « Petit âne gris » d’Hugues Aufray par un des membres du GAM pour les ouvrières du Balai libéré en 1975 révèle explicitement ce nouveau rapport au conflit de travail et au refus des ouvrières de n’être considérées que comme un salaire d’appoint[13].

|

« Ecoutez cette histoire que l’on m’a raconté

Du fond de ma mémoire je vais vous la chanter

Elle se passe en Belgique, dans le Brabant wallon

À Louvain-la-Neuve, quartier du cyclotron

Jusqu’à cette semaine, elles travaillent beaucoup

Pour un salaire très mince, elles se crevaient pour nous

Sous l’œil impitoyable de Mr Ransonnet

Qui en les exploitant ses poches remplissaient

Ce 25 février, ANIC a disparu

Et même ses patrons, à l’hus ils sont foutus

Si c’n’est pas pour l’UCL, elles ne travailleraient plus

Elles se paieront elles-mêmes avec l’argent reçu

Plus de contremaître, plus de brigadier

Pour faire leur travail, elles vont s’organiser

Pour faire leur travail, elles vont s’autogérer

Et aucune d’entre elles ne sera licenciée

Nous sommes tous avec elles, étudiants, résidents

Nous lutterons avec elles contre les licenciements

Et d’un grand coup de balai, nous renverserons

Le capitalisme et tous ses sales patrons

Et nous ferons ensemble notre autogestion »

|

Cette chanson écrite par une personne suivant de près les occupations d’usine à cette époque résume les éléments essentiels des conflits du travail mettant aux prises des ouvrières. L’utopie autogestionnaire n’est pas qu’un effet de mode inspiré par les Lip de Besançon, elle atteste également d’une profonde insatisfaction des ouvrières dans les rapports de pouvoir au sein de l’entreprise et plus largement au sein de la société belge. Outre le refus du chômage, cette forme culturelle de la protestation permet d’énoncer des difficultés propres aux ouvrières comme la pénibilité de leur travail ou leur compétence professionnelle qui sont le plus souvent passées sous silence. L’extrait ci-dessous provient d’une chanson écrite par une ouvrière de l’usine Levi’s d’Arlon lors de la fermeture en 1984. Dans cette chanson, elle décrit une journée de travail rythmée par les cadences de production et surtout les conditions de travail vécues au quotidien. Il ressort que les pièces de théâtre et les chansons représentent un des moyens d’expression uniques de cette réalité vécue mais rarement dévoilées.

|

«On t’met un peu d’Cloclo

Du Sheila, du Ringo

Pour faire passer l’idée

Que l’travail n’est pas gai

Si tu demandes du Brel

On t’traite d’intellectuelle

On te r’met du musette

Du brouillard dans la tête

(…)

Et puis ça recommence

Faut suivre la cadence

Les sermons du patron

Poussent à la production

(…)

Si tu veux faire pipi

On t’suit chrono en main

Trois minutes le matin

Et trois l’après-midi

Si tu tombes dans les pommes

Comme moi un beau jour

T’as vingt minutes de bonnes

Pour te remettre au jour ».

|

Cet extrait rappelle également que dans de nombreux ateliers de confection, les bruits des machines étaient concurrencés par ceux des hauts parleurs laissant transparaître une histoire des sons de l’atelier qu’il n’est pas possible de détailler ici. Mais au-delà des chants composés par ou pour les ouvrières, l’attention portée à l’ensemble de ce qui était chanté ou non révèle d’autres évolutions dignes d’intérêt. Une première observation renvoie à L’Internationale qui, si elle est scandée lors de la grève des femmes de la FN et au milieu des années 1970, tend à disparaître des répertoires musicaux progressivement. D’une part, ce phénomène s’explique par le caractère jugé trop politiquement connoté du chant alors que ces conflits sont marqués par l’hétérogénéité des influences et des mobilisations politiques et militantes. D’autre part, le répertoire des chants de contestation s’est considérablement étoffé au cours des années 1970 au point de voir apparaître de véritables chansonniers. Ceci mène à une seconde observation. Au fur et à mesure que ce répertoire se développe, il s’élargit vers d’autres horizons culturels avec l’utilisation du patois local où des chants de lutte traditionnels en provenance des pays d’origine des ouvrières. C’est ainsi que des chansons telles que Bella Ciao, Bandiera Rossa ou la Lega figurent en bonne place dans les sons des occupations des ateliers par des ouvrières du Borinage à la fin des années 1970 au moment où les femmes et filles des mineurs italiens s’expriment pour la première fois sur leur vécu au travail[14].

L’exploitation des chants des ouvriers et des ouvrières en tant que sources pour l’histoire des années 1970 connaît ces dernières années un regain d’intérêt[15]. Plus qu’un enjeu démonstratif ou une logique fonctionnelle associée à un répertoire de l’action collective, ces chants et leurs processus de création et de dissémination au sein des luttes ouvrières offrent des éclairages pertinents et instructifs sur le ressenti des femmes au travail. Sans aller jusqu’à les apparenter à une formulation immédiate de la parole ouvrière, les textes, mais également les musiques, dépassent le conflit visant au maintien de l’emploi pour révéler un pan méconnu des enjeux en cours. À l’instar du constat émis par Danièle Kergoat sur le rôle de l’action collective pour les ouvrières les moins qualifiées, la chanson devient un « support pour remettre en question la totalité du social »[16]. Par conséquent, la chanson de lutte chez les ouvrières comprend un certain nombre de spécificités qui la distinguent des formes de protestation culturelle créées par ou pour les ouvriers. Néanmoins, cette distinction du genre dans les études sur la classe ouvrière implique de souligner les différences au détriment des similitudes. Il convient désormais de réinsérer dans une recherche ultérieure ces productions culturelles dans une perspective plus large des transformations qui affectent la classe ouvrière dans cette fin des années 1970.