Catégorie : 08) Revue n°8, décembre 2018 : Le travail social face aux mutations sociales, politiques et économiques

Edito

Christine Machiels, (directrice du CARHOP)

« Pourquoi le travail social ? » titrait la revue Esprit en 1972. Le sens du travail social, fondement même d’une profession, n’a cessé d’être questionné depuis quatre décennies. Les contextes sont différents, les intensités de la remise en cause sont variables. Mais aujourd’hui encore, la radicalité de l’interrogation de 1972 n’a pas perdu de sa pertinence. Ainsi, lorsqu’il s’agit de commenter l’actualité de la réforme de la loi sur le secret professionnel (2017), Marc Chambeau, formateur à l’Institut Cardijn et membre du Comité de vigilance en travail social (CVTS), écrit-il : « Cette orientation donnée au travail social par des politiques de plus en plus déconnectées des réalités vécues par les gens et certainement par ceux qui rencontrent au quotidien les difficultés liées à la précarité et à la pauvreté, c’est la fin du travail social »[1].

L’évolution du questionnement sur le sens du travail social, explorée dans le numéro précédent de la revue Dynamiques, est étroitement connectée à l’évolution des formes de l’État social durant ces quatre dernières décennies. Comment les mutations sociales, politiques et économiques qui marquent notre société moderne ont-elles contribué à modifier la conception du travail social ? Comment les professionnels ont-ils pu réagir à l’égard de ces mutations ? Le travail social est-il un lieu « d’accomodement progressif à la gouvernementalité néo-libérale »[2] ? Ou un espace de résistance pour corriger les inégalités provoquées par celle-ci ? Que signifie « résister », hier et aujourd’hui ? Ces interrogations sont au cœur de ce nouveau numéro de Dynamiques.

L’intuition de repositionner les problématiques contemporaines du travail social dans une perspective historique ne nous invite-t-elle pas à finalement conclure que celui-ci trouve son sens dans une recherche incessante de compréhension du système politique, économique et social, dans lequel évolue une profession, dont on interroge les fondements[3] ? Le travail social s’inscrit dans un contexte précis. Ce dernier n’est pas le fruit du hasard mais le produit d’une histoire, trop peu connue aujourd’hui. La bienfaisance, la philanthropie, l’aide ou l’intervention sociale, suivant le vocabulaire usité à chaque époque, sont révélatrices des lignes de force qui sous-tendent les différents modèles de société. Et si maîtriser les enjeux de l’action sociale, d’hier à aujourd’hui, commençait par une analyse de la question sociale à travers le temps, comme un indicateur de la manière dont chaque société traite ses « exclus » ? Historiens du social et travailleurs sociaux, n’est-ce pas là une réflexion collective à mener comme une forme de « résistance », dans l’espoir de repousser, une fois encore, la « fin du travail social » ?

Notes

[1] Chambeau M., « Le secret professionnel, un outil pour soutenir les enjeux fondamentaux du travail social », Travailler le social, décembre 2018, p. 2-3.

[2] Alix J.S., « Néo-libéralisme et action sociale : Disqualification de la résistance et recherche de l’assentiment des professionnels », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°8 : Le travail social face aux mutations sociales, politiques et économiques, décembre 2018 [En ligne] URL : http://www.carhop.be/revuescarhop/

[3] Cette réflexion est notamment inspirée de l’initiative conjointe du Relais social et du Centre public d’action sociale de Charleroi qui, pour mieux saisir les fondements du travail social, organisent des conférences dont l’objectif est « de questionner, avec l’éclairage d’intervenants pluridisciplinaires, les transformations à l’œuvre dans cet environnement, et d’en comprendre les enjeux ». Site WEB : https://travailsocialcharleroi.com/ (Page consultée le 20 décembre 2018).

Introduction au dossier : L’histoire peut-elle contribuer à la compréhension du travail social ?

Pierre Tilly (HELHa Mons)

Née dans les sociétés industrielles d’Europe occidentale dans le courant du 19e siècle, arrimée à la question nationale, la question sociale revient, depuis quelques années, sur le devant de la scène politique et intellectuelle. Les conséquences structurelles de la crise financière et économique de 2008, la colère sociale liée à la fragilisation du pouvoir d’achat, la précarité qui prive un nombre croissant d’individus de toute possibilité de participation sociale y sont pour beaucoup. En Europe, la généralisation du salariat avec la part croissante du salaire indirect qui a permis de financer la protection sociale d’une grande majorité de la population des pays européens semblait avoir réglé la question sociale. Ce traitement de la question sociale, considéré comme « marque de fabrique européenne » a inspiré notamment les pays de l’Amérique latine, et d’autres pays dits « émergents », qui ont développé des approches indépendantes et originales. Depuis, traversée par les approches néo-libérales et les préoccupations identitaires, la question sociale semble revêtir une dimension globale et témoigne d’un certain recul des protections publiques et de l’apparition de nouvelles formes d’aides solidaires. Comment se décline-t-elle sur le terrain de l’intervention sociale et aux yeux de ses acteurs ? Plusieurs interrogations et tentatives de décryptage se retrouvent en filigrane des différentes contributions à la fois diverses et complémentaires qui jalonnent ce numéro de Dynamiques, faisant ainsi suite à un premier volet consacré à l’histoire du travail social en septembre 2018[1].

Cette question sociale ne date pas d’hier d’où l’intérêt de la replacer dans la longue perspective. Une approche rétrospective et réflexive sur le travail social dans sa dimension historique permet ainsi de mieux décoder l’actualité sociale et celle du secteur au travers d’un regard pluriel intégrant l’histoire récente. Il s’agit tout autant de mettre en évidence des pratiques que des contradictions qui peuvent sans conteste éclairer des enjeux contemporains. Cette démarche peut et doit s’accompagner de la création d’outils pédagogiques au service des enseignants et des formateurs désireux de retracer le cheminement des métiers du social sous l’angle de sa généalogie pour mieux mettre en lumière ses déclinaisons présentes. Dans ce cadre, un module pédagogique a été construit collectivement en 2016 par des enseignants d’histoire sociale, sous l’impulsion de Paul Lodewick, Pierre Tilly (coord.), Christine Machiels, Luc Blanchard (HELHa), Florence Loriaux (HELMo), et avec le soutien du CARHOP. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une réflexion, initiée par l’ABFRIS (Association belge francophone pour la formation, la recherche et l’intervention sociale), sur les mutations du travail social, qui donne lieu à une exposition réalisée par La Fonderie asbl en décembre 2018[2]. L’importance de relier réflexion et formation pour se mettre à distance et prendre le recul nécessaire se doit d’être soulignée ici encore dans le contexte sociétal actuel où la tyrannie de l’immédiateté semble de plus en plus prégnante.

De l’État keynésien à l’État social actif : impacts sur le travail social

Thierry Dock (MIAS Louvain-la-Neuve – Namur et UCL, FOPES et IST) et Pierre Reman (UCL)

Au cours des cinquante dernières années, les formes de l’État social se sont profondément transformées. Trois paradigmes peuvent être distingués. La figure de l’État social actif, dominante aujourd’hui, a été chronologiquement précédée par une configuration où l’État social a pris une forme de plus en plus hybride mélangeant des caractéristiques originelles et bismarckiennes et des caractéristiques plus récentes de tendance beveridgienne et universaliste. La morphologie de chacun de ces types de paradigme façonne la conception dominante du travail social.

De l’État keynésien à l’État social actif

Dans une première période, la décennie des années 1970, le modèle reste celui de l’État keynésien. Il est largement inspiré par le britannique John Maynard Keynes (1883-1946), un des plus influents économistes du 20e siècle. Keynes est particulièrement célèbre pour sa théorie relative à la nécessité pour l’État d’intervenir afin d’éviter le sous-emploi. Il critique fortement les dogmes relatifs à la main invisible et au laissez-faire. En novembre 1924 à Oxford puis en juin 1926 à Berlin, il prononce une célèbre conférence intitulée « The end of laissez-faire ». C’est le caractère choquant et dangereux du chômage qui nourrit sa réflexion. En témoignent nombre de ses écrits tels que le suivant : « Avec un million de chômeurs, nous pouvons maintenir notre niveau de vie ; avec deux millions, nous le pouvons probablement ; avec trois millions, nous ne le pouvons probablement pas. Ainsi, une politique négative[1], en laissant le chômage augmenter régulièrement, conduira à exiger en vain une réduction de notre niveau de vie. Si nous ne faisons rien pendant trop longtemps, nous ne pourrons plus rien faire. »[2]

Fernand Deligny et le « sujet » en travail social : critique et oppositions idéologiques

Michaël Pouteyo (éducateur spécialisé, formateur en travail social, doctorant en Philosophie, École normale supérieure de Lyon, IHRIM-UMR CNRS 5317)

En France, le travail social se constitue progressivement autour de professions aujourd’hui présentées comme « canoniques » dont la gestation et l’histoire sont différentes. À titre d’exemple, alors que le diplôme d’assistant social est institué en 1938 et que la profession est réglementée dès 1946, il faut attendre 1967 pour que le diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES) voie le jour alors même que le métier émerge déjà dans les années 1940.C’est sur les débats, les lignes de force, les oppositions idéologiques qui ont animé la genèse de ce métier d’éducateur ainsi que ses premiers pas qu’il s’agit de réfléchir ici, en revenant sur l’histoire et l’évolution de cette profession qui ne se constitue véritablement qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Pour ce faire, suivre le travail de Fernand Deligny s’avère particulièrement intéressant. Figure de l’éducation spécialisée, son travail et son œuvre écrite s’étendent du milieu des années 1940 jusqu’à sa mort en 1996. Tour à tour instituteur spécialisé, pédagogue, éducateur, au-delà des catégorisations professionnelles qui peinent à le caractériser complètement, c’est surtout un formidable écrivain dont le travail côtoie pendant près de cinquante ans le travail social, et dont les positions tranchées permettent en retour de mieux en éclairer l’évolution et les contradictions.

Les oppositions idéologiques des années 1950

Contexte et spécificité française : la naissance de l’enfance inadaptée

Pour comprendre ce qui est en jeu au cœur des idées qui dominent, ce qui deviendra l’éducation spécialisée après l’institution du DEES en 1967, il faut en revenir à la longue période de gestation du métier, lorsque se constitue – institutionnellement et légalement – le domaine de l’enfance inadaptée en France.

Suite à la débâcle de 1940 et à l’urgence qu’il y a à s’occuper des enfants en marge (que l’on appelle à l’époque orphelins, malheureux, délinquants, coupables, en danger, arriérés, etc.), le domaine se structure progressivement sous le Régime de Vichy et prend les traits d’un système qui associe des institutions privées à des organismes de contrôle et de financement publics. Au cœur des oppositions de ministères et des revendications des différents spécialistes de l’enfance (médecins, juristes, pédagogues, psychologues…), apparaît un nouveau métier qui fait la synthèse entre les aspirations scientifiques et techniques des uns et des autres : l’éducateur[1].

Oppositions idéologiques et causes politiques

Dans un premier temps, entre 1944 et 1948, la période est au bouillonnement et à l’activité tous azimuts. On peut lire dans les revues et les ouvrages de l’époque l’entrain général des acteurs du domaine. Mais la rupture du tripartisme, avec la sortie des communistes du gouvernement Robert Schuman en 1948, va durcir les oppositions et mettre en lumière les clivages et les ruptures profondes qui animent cette partie du travail social et la vision qu’il se donne de lui-même.

Face à des neuropsychiatres conservateurs qui ont dessiné le domaine depuis les années 1930 comme Georges Heuyer[2] ou Robert Lafon[3], les communistes sont moins nombreux mais portent une voix puissante. Bien implantés, certains occupent des fonctions importantes et stratégiques comme Henri Wallon[4] ou Louis Le Guillant[5]. C’est d’ailleurs sous la plume de ce dernier que l’on peut mesurer l’ampleur des oppositions au cœur du domaine que tous ont contribué à construire, lorsqu’il écrit en 1951 à l’adresse de ses confrères dont il fustige la cécité politique et l’aveuglement idéologique : « Ce qu’il [le neuropsychiatre] ignore bien davantage que la condition misérable de la plupart de ses jeunes clients, ce qu’il ne veut pas voir, c’est la vanité de toute entreprise dans le climat idéologique de la société bourgeoise »[6].

Dans quelle mesure le travail social peut-il se dispenser d’une remise en question de l’ordre social et politique qui produit quotidiennement la misère, la folie, l’exclusion avec lesquelles il a à œuvrer chaque jour ? C’est la question qui scinde profondément le domaine de l’enfance inadaptée au début des années 1950 et que l’on retrouvera au cœur de la réflexion et de la pratique de Deligny.

Néo-libéralisme et action sociale : Disqualification de la résistance et recherche de l’assentiment des professionnels

Jean-Sébastien Alix (doctorant CADIS/EHESS, chercheur associé au CERIES/univ-Lille)

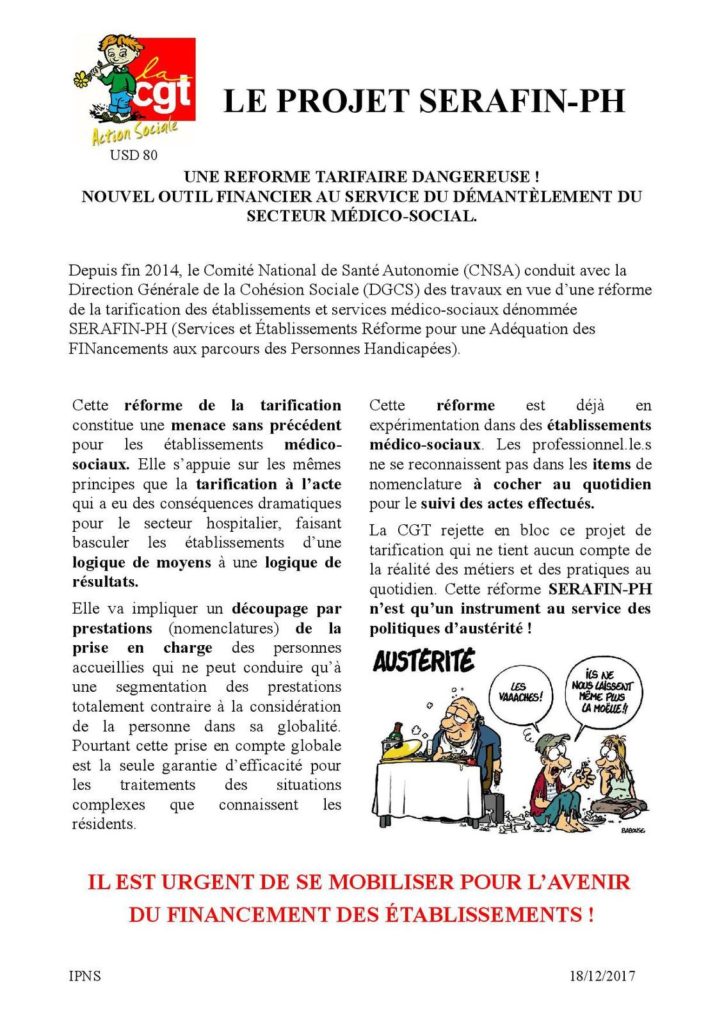

L’action sociale en France connaît depuis les années 2000 des transformations majeures notamment par l’augmentation des réformes visant à renforcer le contrôle étatique sur le fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux et les pratiques professionnelles, mais également dans ses modes de financement. Plus précisément, ces réformes s’inscrivent pêle-mêle dans quelques décrets et lois phares : la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 dite de rénovation de l’action sociale et médico-sociale précise spécifiquement la responsabilité des acteurs par une contractualisation systématique de la prise en charge via l’écriture de projets individuels ou encore l’obligation de faire des évaluations internes et externes ; la loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et aux Territoires (HPST) qui redistribue les schémas d’organisation et de contrôle avec les appels à projet tout en accentuant la mise en concurrence des services et établissements ; la nomenclature du projet SERAFIN PH dans le secteur du handicap qui élabore un référentiel tarifaire sur le modèle de la T2A[1] à partir d’une adéquation des financements aux parcours des personnes réduisant la relation d’aide en une relation de service[2] ; et l’intensification des appels européens et internationaux à désinstitutionnaliser la prise en charge des enfants et adolescents en situation de handicap. Enfin, deux aspects nous semblent occuper une place plus déterminante : l’apparition de régulations incitatives, dites soft law[3], et les recommandations de bonnes pratiques qui en découlent, mais aussi la généralisation de l’entrepreneuriat social et des nouveaux dispositifs financiers que sont les contrats à impact social (CIS)[4] qui permettent à des investisseurs privés de financer des projets d’action sociale.

Responsabilisation accentuée des acteurs, mise en concurrence des services et établissements, exigence d’une performance des pratiques, élaboration d’un « droit souple » qui ne serait plus un « ordre de contrainte »[5] mais un outil de « soutien » aux professionnels et l’investissement affirmé d’acteurs issus du monde marchand, selon l’idée que le capitalisme serait au service de l’intérêt général[6], sont les éléments constitutifs des mutations contemporaines de l’action sociale.

Face à celles-ci, de nombreuses voix n’ont pas tardé à se faire entendre par l’intermédiaire des universitaires[7], des collectifs tels qu’Avenir-éducs, l’Inter-régional des formatrices et formateurs en travail social (L’IRE), le Collectif des 39, l’Appel des appels, pour ne citer qu’eux, et des nombreuses mobilisations nationales dans les secteurs de la protection de l’enfance, du handicap, des personnes vieillissantes et dépendantes, etc. Ces mouvements oppositionnels revendiquent globalement une reconnaissance plus forte de la spécificité des métiers du social, par la charge symbolique qu’elle porte et l’engagement de soi des professionnels. De la sorte, ces mouvements mettent en avant la capacité des agents à porter une critique sur les rationalités technico-gestionnaires dans la mesure où l’attitude critique « est le mouvement par lequel le sujet se donne le droit d’interroger la vérité sur ses effets de pouvoir et le pouvoir sur ses discours de vérité »[8]. C’est-à-dire que si la rationalité technico-gestionnaire est une pratique de pouvoir qui agit concrètement dans les pratiques, les professionnels doivent être en mesure d’en dénoncer ses effets de vérité sur les pratiques, qui consistent notamment à réduire le travail socio-éducatif à sa seule appréhension économique.

Au regard de ces éléments, nous pouvons en conclure que l’action sociale, comme tout univers professionnel, est donc traversée par des rapports de force qui engendrent des conflictualités importantes. Pourtant, la confrontation avec le réel des entretiens a considérablement complexifié ce premier constat.

Nous avons effectué 92 entretiens[9] auprès de 85 professionnels, 58°% de femmes et 42°% d’hommes, dans le cadre d’un doctorat en sociologie. Au regard de l’importance du matériel recueilli, nous avons décidé de construire notre analyse à travers trois figures « idéal-typiques » que sont les « résistants », les « non-dupes » et les « adhérents ». Cette typologie se voulait être la plus démonstrative possible en proposant quelques traits caractéristiques de ces figures. Ces typologies ne sont que des abstractions théoriques de la réalité sociale, elles doivent être saisies comme des fictions élaborées à partir de données empiriques, mais non des réalités en tant que telles. Pour preuve, nous avons montré qu’un grand nombre de thématiques telles que la question de l’autonomie, l’engagement, la crise du sens ou la performance témoignent d’un mouvement entre ces figures et d’un dialogue permanent entre elles.

Nous allons citer quelques passages d’entretiens pour comprendre la manière dont ces figures ont été construites et saisir le rapport que les professionnels ont avec ces mutations.

Pour les « résistants », au nombre de 17, le sentiment général est que les procédures, dispositifs et autres discours sur une bonne gestion et sur une comptabilité de l’acte « grignotent les passions ».

Cet ancien délégué syndical à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) indiquait : « On en passe que par des critères de qualité et d’évaluation, et je pense que c’est de la merde. Dans l’éducation, il faut du temps et on ne peut pas évaluer en permanence. Il faut des grandes capacités de résistance, ça passe par s’opposer, par l’action syndicale ou une forme comme ça et collectivement sinon les audits nous feront prendre des vessies pour des lanternes »[10]. Pour lui, la résistance est une action collective, de préférence syndicale, pour être présente sur la scène politique, afin de défendre des idéaux éducatifs concernant la non-stigmatisation des personnes, la croyance en leur éducabilité en opposition à la répression de la délinquance et la défense d’un travail sur du long terme. Il expliquait d’ailleurs comment cette résistance pouvait se mettre en action : « Ça a commencé il y a une vingtaine d’années, ils ont voulu nous faire un audit sur la façon de travailler en PJJ dans la Région et ils nous avaient envoyé deux ou trois spécialistes qui ont commencé à faire une réunion en nous expliquant que l’on ne savait pas vendre l’image de la Protection judiciaire de la jeunesse. Nous étions une vingtaine d’éducateurs, et comme j’étais responsable syndical à l’époque, j’ai pris la parole : “Messieurs, nous n’avons rien à vendre si ce n’est la misère du monde, alors ça ne nous intéresse pas”. Nous avons été une dizaine à quitter cet audit imposé par notre direction. À l’époque, on pouvait se permettre des rapports de force mais aujourd’hui on serait beaucoup plus vite en danger par un avertissement ou un licenciement. C’est devenu plus dur. » Il adopte une posture revendicative en opposant les objectifs politiques aux nécessités éducatives.

La résistance n’est ni systématique, car « si les réformes sont bonnes, alors on est avec », ni forcément militante ou collective mais peut être un acte individuel en remplissant par exemple de manière très aléatoire les logiciels portant sur les actes éducatifs quotidiens. La résistance est finalement une pratique de vigilance quotidienne, elle prend en compte ce qu’il y a de « vivant » dans l’acte socio-éducatif au détriment d’une mathématisation de l’action sociale.

Les « non-dupes » et les « adhérents » témoignent, de manière assez différente, de son envers, c’est-à-dire qu’elles mettent en avant des formes de consentement aux différentes mutations ayant conduit à une rationalisation instrumentale des pratiques.

Discours stigmatisants : le travail social empêché

Dimitri Freson (assistant social)

Ces dernières années, nous assistons à une banalisation des discours stigmatisants à l’égard de différentes catégories de personnes. Ainsi, si tout le monde n’approuve pas ouvertement ces propos, on ne s’en offusque plus du moins publiquement. Les associations qui œuvrent à les faire condamner font part de leur inquiétude face aux attitudes de « rejet de l’autre » en constante augmentation[1].

Comme le précise le rapport alternatif du Réseau européen contre le racisme (European Network Against Racism – ENAR)[2] : « Incontestablement, l’état du racisme est préoccupant en Belgique. Les chiffres officiels relatifs aux nouveaux “dossiers” montrent en effet que de toutes les formes de discriminations, ce sont celles fondées sur les critères “raciaux” (39,8 %) qui occupent la première place du podium. Avec celles fondées sur les convictions philosophiques ou religieuses (14,1 %), le champ du racisme (53,9 %) dépasse ainsi largement la moitié de l’ensemble des dossiers présumés de discriminations ».

Continuer la lecture de « Discours stigmatisants : le travail social empêché »

[Cahier spécial] La Gazette Parallèle (1976-1984). Une source pour l’histoire du travail social.

Christine Machiels, historienne au CARHOP,

enseignante à l’Institut Cardijn (HELHa)

Ma découverte de la revue La Gazette Parallèle s’inscrit dans le cadre d’une recherche visant à mieux comprendre la manière dont une génération précédente de travailleurs sociaux a pu, dans les années 1970-1980, s’exprimer sur le sens de leurs pratiques et de leurs métiers[1]. Ce chantier vise d’abord à aller à la rencontre de plusieurs d’entre eux qui témoignent, selon leurs expériences, de l’évolution du sens du travail social, d’hier à aujourd’hui. Il n’est plus à démontrer que cette démarche de récolte de sources orales, même à ses balbutiements, conduit à d’inépuisables ressources, qui viennent tout à la fois enrichir la mémoire, l’histoire, mais aussi un projet de transmissions[2]. Il faut toutefois convenir que l’entretien sur une réflexion passée, qui se situe à plus de quarante ans d’ici, se construit toujours à l’aune de questionnements contemporains : comment témoigner des mutations des métiers du social et, plus encore, de l’évolution du sens du travail social sans se raccrocher à l’actualité des débats sur la confusion entre les finalités d’aide et de contrôle du travail social, incarnée par des pressions vécues aujourd’hui, notamment sur la déontologie ou le secret professionnel, « outil pour soutenir les enjeux fondamentaux du travail social »[3] ? L’historienne touche ici à l’incroyable force (sa « contemporanéité »), en même temps qu’à l’inextricable limite (son caractère « construit »), de la source orale.

La revue La Gazette Parallèle, mensuel édité à Bruxelles et diffusé auprès des professionnels du travail social entre 1977 et 1984, est évoquée une première fois lors d’une réunion du comité d’accompagnement de la recherche, par l’un de ses anciens lecteurs, comme une source potentielle sur la période que nous étudions[4]. Par la suite, mes différentes rencontres avec des travailleurs sociaux révèleront que la lecture de La Gazette Parallèle à la fin des années 1970 et au début des années 1980 est souvent partagée. Mais les souvenirs s’arrêtent là… Plusieurs articles de La Gazette Parallèle sont en outre régulièrement cités dans la littérature spécialisée des secteurs psycho-médico-sociaux des années 1980[5]. J’ai souhaité revenir sur les traces de ce projet[6].

Je n’ai, à ce jour, pas réussi à reconstituer une collection complète de la revue La Gazette Parallèle. On la retrouve conservée, de manière incomplète, notamment à la Bibliothèque royale à Bruxelles, ainsi qu’à la bibliothèque de droit de l’Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve[7]. Plusieurs numéros épars peuvent également être trouvés dans des fonds d’archives privées conservés en Belgique (l’AMSAB à Gand, l’IHOES à Liège, le CArCoB à Bruxelles, le CEGESOMA à Bruxelles) ou en France (les Archives nationales du monde du travail à Roubaix).

Le premier numéro de La Gazette Parallèle, journal d’information sur la protection de la jeunesse et la santé mentale des jeunes, date de mars 1978. Il est toutefois fait mention de numéros antérieurs, notamment dans l’éditorial de 1979 : « En 1977, quatre numéros de quatre pages sont sortis. Puis c’est le silence jusqu’au mois de mars 1978 »[8], dont nous n’avons pas encore retrouvé la trace. C’est cette toute première période du journal (1978-1980) qui a retenu plus particulièrement mon attention : il s’agit de la période la plus militante du projet, mais aussi celle où le focus est exclusivement centré sur la protection de la jeunesse et la santé mentale des jeunes[9]. Dans un article du CRISP publié en 1979 sur les « nouveaux courants de la presse francophone en Belgique après mai 1968 »[10], La Gazette Parallèle est répertoriée dans la catégorie « presse de contre-information sectorielle [catégorie : Justice] ». Le projet rédactionnel tend à évoluer dès le milieu des années 1980. Le mensuel paraît sous le titre La Gazette Parallèle jusqu’en 1984 où il change de nom et devient Projets et perspectives. La publication prend fin en 1986.

J’aborde la source avec plusieurs questionnements. Le projet de La Gazette Parallèle émerge en 1976, quatre ans après la sortie du numéro spécial de la revue Esprit, intitulé « Pourquoi le travail social ? »[11]. Une enquête menée par la revue fait bouillonner les professionnels du travail social en France et ailleurs… Comment cette réflexion percole-t-elle en Belgique ? L’initiative de La Gazette Parallèle et sa ligne éditoriale s’inscrivent-elles dans cette même démarche d’interrogation du travail social ? Enfin, que peut m’apprendre ce journal sur la façon dont certains travailleurs sociaux (précisément ceux qui veulent prendre la parole, qui s’expriment et qui ne sont pas forcément, représentatifs de la majorité) questionnent-ils leur environnement, leur métier, de la fin des années 1970 au milieu des années 1980, particulièrement dans le secteur de la protection de la jeunesse et de la santé mentale des jeunes, qui est au cœur de La Gazette Parallèle à ses débuts ? Vu l’absence de collection complète, l’article ne peut être ici qu’exploratoire. Pour bien comprendre l’évolution du projet rédactionnel, la lecture de la revue a été complétée par les témoignages de deux rédacteurs en chef de La Gazette Parallèle : Daniel de Beer pour la période 1978-1980 et Françoise de Thier pour 1982-1984[12].

La Gazette Parallèle, une initiative du CPGA

Bernard de Crayencour, alors assistant en droit à l’Université catholique de Louvain (UCLouvain), et fondateur d’une petite asbl, le CPGA, le Centre pour la recherche sur la prévention et la guidance des adolescents[13], dont le but est d’informer les professionnels du secteur, est l’initiateur de La Gazette Parallèle. Son intervention s’inscrit dans un contexte où la question de l’éducation en milieu ouvert, basée sur les principes d’ouverture, d’accompagnement et d’autonomie, est particulièrement prégnante. Elle concrétise une prise de distance des professionnels du secteur de ce que l’on appelait la « protection de la jeunesse » à l’égard des « institutions mères pour jeunes inadaptés » alors marquées par « le paradigme du cloisonnement, de la normalisation et de la dépendance »[14]. Le siège social du CPGA est situé au n° 24 de la rue de la Sablonnière à Bruxelles. À l’origine, l’asbl a pour vocation de développer et organiser des activités à destination des professionnels selon trois services : un service « études et recherches » ; un service « formation et éducation permanente » ; un service « information et documentation ». Au point de départ, Bernard de Crayencour est le principal/seul animateur de cette structure. Les quatre premiers numéros de La Gazette Parallèle, mensuel du CPGA, parus en 1977, sont vraisemblablement réalisés par ses soins. Quelques mois plus tard, Bernard de Crayencour est rejoint par deux jeunes diplômés de l’UCLouvain, Daniel de Beer et Didier Frans, qui commencent leur service civil au CPGA. Ils sont amis et connaissent bien le secteur de la protection de la jeunesse ; ils font partie d’une même équipe de volontaires qui anime les week-ends et les vacances de jeunes d’une maison d’enfants. À la fin de ses études de droit, Daniel de Beer travaille quelques mois comme éducateur dans un Foyer de jeunes travailleurs, une institution hébergeant une trentaine d’adolescents placés par le juge de la jeunesse, avant de rejoindre, comme objecteur de conscience, le CPGA[15]. Il devient le premier rédacteur en chef de La Gazette Parallèle en 1978.

« Le début était très amusant (…) C’étaient encore des grands formats (…) C’est nous qui tapions à la machine, découpions, collions, allions à l’imprimerie qui se contentait de reproduire. En fait, on payait l’impression pour les 10, 15 ou 20 nouveaux abonnés que cela allait provoquer. On était donc sur le fil, chaque fois, numéro par numéro », se souvient Daniel de Beer.

La Gazette Parallèle ne vit alors que de ses abonnés. On en comptabilise 99 en septembre, 125 en octobre, 104 en novembre 1978… La diffusion de la revue prend de l’ampleur. Surtout, le journal obtient un subside, à l’initiative de Jean-Maurice Dehousse, alors ministre socialiste de la Culture française. La revue devient « moins bricolée, plus professionnelle », elle paraît de manière régulière avec une nouvelle présentation à partir de septembre 1978. Très vite, le nombre d’abonnements croît de manière exponentielle : en 1981, on évoque un objectif de 1 000 abonnés. « On pouvait se permettre davantage d’envois prospectifs, on commençait à être rôdés, La Gazette Parallèle sortait en temps et en heure… Cela était les belles années de La Gazette Parallèle… 1978-1979… ».

[Actualités]. Exposition à La Fonderie « Vivre – Les métiers du social, 100 ans d’histoire et de formation »

Pascal Majérus (conservateur de La Fonderie asbl)

L’assistance a toujours constitué un devoir moral dans la plupart des civilisations. Mais le traitement de la précarité a varié selon les époques, en fonction de la représentation de la personne en difficulté et des équilibres sociaux de chaque période. L’histoire du travail social contemporain est liée à l’évolution de la charité, de la philanthropie et de la bienfaisance publique.

Qui sont les travailleurs sociaux ? Qui sont ces femmes et ces hommes qui accompagnent les personnes en difficulté de tous âges, de tous milieux, de toutes conditions ? Qui sont ces professionnels qui écoutent, conseillent, informent, tissent des liens, éduquent, construisent des projets… aident à vivre ?

La Fonderie et l’Association belge francophone pour la formation, la recherche et l’intervention sociale (ABFRIS) vous proposent, à partir de décembre 2018, une exposition autour de l’histoire des métiers du social, en les resituant dans l’évolution de travail d’assistance, de la formation spécifique à ces professions et de leur professionnalisation croissante.

Les travailleurs sociaux n’ont pas toujours été ces professionnels appartenant à un corps de métiers spécifiques et formés dans des écoles spécialisées. Au long de l’histoire, le travail social s’est professionnalisé et s’est doté de formations à part entière. Il s’est aussi diversifié et complexifié. Les rôles, compétences, domaines d’action et responsabilités des travailleurs sociaux se sont transformés sous l’effet de l’évolution socio-économique et des politiques spécifiques mises en place par l’État pour traiter les problèmes sociaux, sanitaires et psycho-éducatifs.

La professionnalisation : un développement récent

Le développement de l’enseignement et de la profession d’assistant social a été de pair avec l’essor des sciences sociales. La première école de service social a ouvert ses portes à New York en 1898 ; en Europe, c’est à Amsterdam qu’a été créé le premier centre de formation en 1899, l’Allemagne a suivi en 1908, la France quatre années plus tard. Il faudra attendre les lendemains de la Première Guerre mondiale pour que la Belgique emboîte le pas. Il y a juste un siècle, un Conseil des écoles de service social est mis en place (arrêté royal du 15 octobre 1920). Dans la foulée de la législation sociale instaurée dans l’immédiat après-guerre va se développer dans notre pays un réseau de professionnels.

L’exposition que nous présentons à La Fonderie retrace la transformation des métiers du social. Elle éclaire les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux et les réalités auxquelles ils sont confrontés. Elle dévoile les débats et les enjeux qui traversent leur métier et leur formation, sans oublier de s’interroger sur ceux qui sont les usagers de l’aide sociale, de l’accompagnement socio-éducatif et de l’animation. Qui étaient-ils hier et qui sont-ils aujourd’hui ?

Une exposition pour cent ans de formations

Cette exposition est également l’occasion de découvrir une facette souvent méconnue du travail social, les éducateurs de rue. Ceux-ci disposent d’un lien privilégié avec différents publics permettant une intervention précoce dans des situations souvent sensibles. Ils assurent des ponts entre les dispositifs classiques de l’aide sociale et ceux qui en sont exclus. Ce travail social de rue pourtant essentiel n’est pas toujours considéré à sa juste valeur comme un moyen de lutter efficacement contre la pauvreté et l’exclusion.

Dynamo International est une organisation belge, basée à Bruxelles qui travaille à la mise en réseau de ces travailleurs sociaux de rue dans plus de 50 pays du monde. Pour mieux faire connaître leur travail, la photographe Véronique Vercheval a posé son regard sur les éducateurs de rue de Belgique, de Roumanie, de la République Démocratique du Congo, du Vietnam, d’Haïti, de Palestine et d’Israël. La Fonderie vous propose, en lien avec l’exposition « Vivre », une sélection de ses photos qui permettent de mieux comprendre la réalité du travail de terrain. Un programme particulièrement riche d’animations, d’ateliers et de visites guidées est organisé en marge de cette exposition pour mieux cerner les défis et enjeux de ces métiers du social.

Pour connaître le programme complet et les informations pratiques sur l’exposition, cliquez sur le lien : https://www.lafonderie.be/expositions/exposition-temporaire/expositions-temporaires-futures/564-vivre-les-metiers-du-social-100-ans-d-histoire-et-de-formation