Christine Machiels (directrice du CARHOP)

Ce 10e numéro de Dynamiques. Histoire sociale en revue a les allures d’une parenthèse dans le défilé des dossiers thématiques qui ont été proposés jusqu’ici par l’équipe des historien.nes du CARHOP. Cette parenthèse n’a toutefois rien d’accessoire : pour son 10e numéro, le comité de rédaction de Dynamiques a souhaité relever le défi de « mettre des mots », « d’expliciter » la démarche d’éducation permanente du CARHOP, si souvent souterraine. Alliée à une approche sociohistorique des questions contemporaines, elle constitue l’ADN de ses projets.

Quoi de mieux pour appréhender la démarche que d’entrer dans les coulisses d’une formation d’adultes qui, le temps d’une année, explorent concrètement les potentialités de la discipline historique ? Celle-ci est envisagée comme un outil de compréhension de la société dans laquelle ils vivent, et, plus encore, comme un vecteur d’émancipation. Associée à une posture critique et rigoureuse, l’histoire sociale ne conduit-elle pas à réfléchir aux enjeux passés et présents du changement et de l’action ?

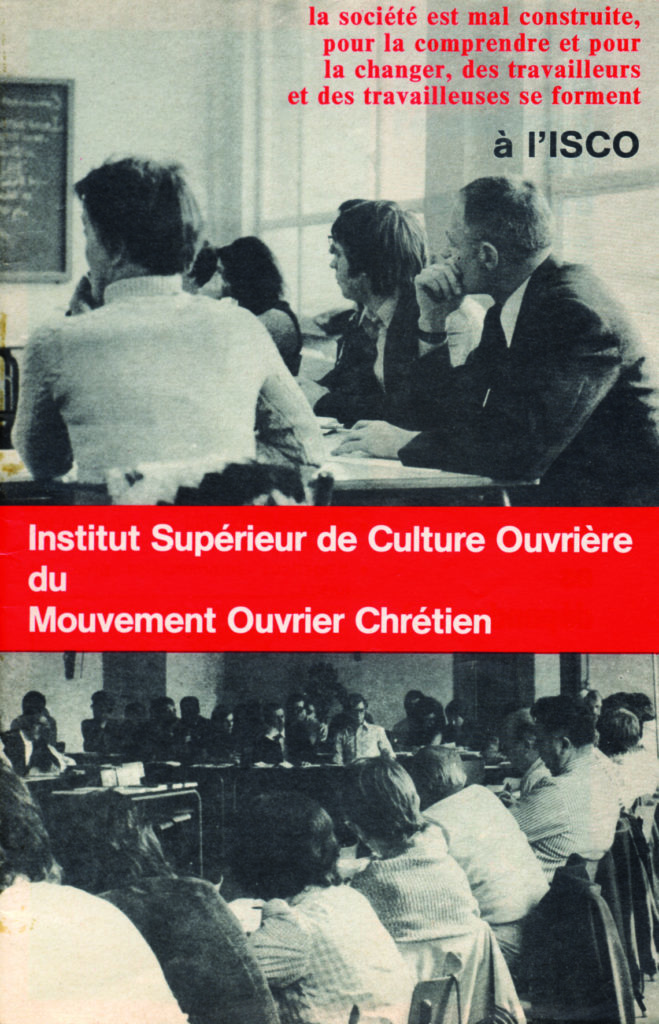

Ce dossier prend naturellement la forme d’un « retour d’expériences ». Le cadre est celui d’une formation d’adultes de l’Institut Supérieur de Culture Ouvrière (ISCO), organisée sur quatre années par le CIEP (le Centre d’Information et d’Education Populaire, l’organe de coordination culturelle du MOC) et la CNE (Centrale Nationale des Employés). La narratrice est Amélie Roucloux, jeune historienne du CARHOP, qui fait, entre janvier et juin 2019, pour la première fois l’expérience de suivre un groupe ISCO de 3e année. Le thème qui mobilise est celui de la démocratie et de la participation. Régulièrement mis en débat dans la société actuelle (mouvement des gilets jaunes, mise en cause de l’exercice de la citoyenneté, rôle des corps intermédiaires, etc.), ce thème est questionné par les militant.e.s en formation eux-mêmes.

Ce dossier de Dynamiques a ceci d’original qu’il est constitué d’un double récit : celui des étudiant.e.s d’abord, dont les travaux, issus de l’expérience collective, sont publiés dans la revue Dynamiques ; celui de l’historienne ensuite, qui a rédigé l’introduction et la conclusion du dossier. Dans la posture d’animatrice, elle a souhaité exprimer ses craintes et ses attentes, en additionnant à son expérience « subjective », de terrain, le témoignage de ses collègues historiens, plus aguerri.e.s à l’exercice, ainsi que le regard institutionnel des principaux acteurs de formation : la CNE (Emmanuel Bonami) et le CIEP (Mario Bucci). La démarche est collective : merci à Abdelkarim Balkich, Mohamed Ben Fredj, Wendy Chanoine, Barbara Chatelle, Nadine Demol, Christophe De Wandelaer, Laurence Gerardi, Elodie Ghaye, Anna Fanni, Arnaud Lechanteur, Samira Ouahabi, Samuel Willot. Ils/elles ont accepté de s’investir au-delà de la formation proprement dite, dans une démarche réflexive, si rarement explicitée, qui permet de mieux comprendre les tensions comme les défis de l’histoire, ou plus simplement du « rapport au temps », lorsqu’on s’attache à s’investir dans le présent, comme acteur ou actrice de changement.

Amélie Roucloux (historienne, CARHOP asbl)

Dans ce numéro de Dynamiques, je vous propose de plonger dans l’envers du décor. Car donner un cours ou une formation n’est pas neutre. En histoire pas moins qu’ailleurs. Si cette discipline est, dans l’ensemble, parvenue à se débarrasser de l’image de vieux grimoire qui lui colle à la peau, elle n’est pas sans susciter toute une série d’appréhensions chez les étudiants et les étudiantes. Pour beaucoup, l’histoire, c’est scolaire. Ça reste des dates en série et un évaluateur de capital culturel. Or, l’histoire peut proposer d’autres choses. Au-delà des dates et des grands événements, on peut décider de rentrer en résistance et proposer une approche de la discipline qui permette aux apprenants et apprenantes de s’émanciper en s’appropriant une partie de leur histoire.

Créé en 1962 par le Centre d’Information et d’Éducation Populaire (CIEP), l’Institut Supérieur de Culture Ouvrière (ISCO) donne l’opportunité, à l’origine, après quatre années de formation, d’obtenir un graduat en science du travail cosigné par les Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. En 1988, une collaboration se met en place avec la Centrale Nationale des Employés (CNE). L’objectif est de proposer un programme qui accorde une plus grande place à l’analyse et aux pratiques de l’action syndicale. En 2000, le projet évolue et renforce la collaboration entre la CNE, le CIEP, l’ISCO et la Formation Éducation Culture (FEC) afin de développer l’offre de formations auprès des nouvelles et nouveaux militants syndicaux. Deux éléments sont au centre de ce nouveau partenariat. Il y a, d’une part, la volonté de former les déléguées et délégués syndicaux de la CNE afin de les rendre plus efficaces dans l’animation de leurs structures et, d’autre part, une volonté d’émancipation par l’acquisition de connaissances nouvelles.

Emmanuel Bonami, coordinateur au sein de la CNE pour le projet global de formation, rappelle les enjeux pour la CNE au début des années 2000 :

Mario Bucci, directeur du CIEP communautaire et coordinateur d’un groupe de formation, détaille l’historique et les enjeux du projet de formation :

Janvier 2019, je fais mes premiers pas à l’ISCO-CNE pour donner une formation en troisième année. À ce moment-là, mes ambitions croisent mes questions. Pour moi, si l’histoire est un outil d’émancipation, il ne peut être utilisé sans l’apport des personnes concernées par son récit. Jeune historienne (l’âge passe encore mais surtout je n’ai que quelques mois d’ancienneté au CARHOP), je m’attends à rencontrer des hommes et des femmes, militants syndicaux de terrain, qui ont une expérience de luttes et des enjeux professionnels qui leur sont propres. Ces parcours sont, pour moi, autant de possibilités d’interroger l’histoire sous des angles nouveaux. Pourtant, cette richesse est aussi source de complexité. Car, dans ce dialogue constant, il faut veiller à ne pas laisser les enjeux du présent dénaturer l’analyse du passé. Autrement dit, il faut éviter de coller des réalités actuelles sur des enjeux passés alors qu’ils ne connaissent pas les mêmes dynamiques. Pédagogie d’endurance, écoute et rigueur historique doivent pouvoir passer leurs noces d’or.

C’est aussi un rapport à la pédagogie en général qui anime mes réflexions. Pour moi, une des manières de s’approprier son histoire est d’aller à sa rencontre. Il est alors nécessaire de se familiariser avec quelques outils méthodologiques de la recherche en histoire. À l’université, on nous apprend que l’étude de l’histoire est faite de temps, de rigueur dans la collecte des savoirs et informations, de constants questionnements ainsi que d’une maîtrise dans la construction de la réflexion et de l’analyse. À l’ISCO-CNE, sans viser l’exhaustivité dans la maîtrise de ces outils, il est possible d’accompagner les étudiants et les étudiantes dans leur utilisation ainsi que dans la construction de leurs réflexions.

Continuer la lecture de « Introduction au dossier. Histoire, citoyenneté et émancipation »

CHATELLE Barbara (Étudiante, ISCO-CNE)

DE WANDELAER Christophe (Étudiant, ISCO-CNE)

WILLOT Samuel (Étudiant, ISCO-CNE)

Quel est donc cet endroit ? Comment cette utopie a-t-elle réussi à prendre forme au milieu du XIXe siècle ? Car ce qu’elle met en place est à contre-courant de ce qui existe dans le monde ouvrier à cette époque… Qu’est-ce donc que ce Familistère ? Qui est Jean-Baptiste André Godin ?

Quel est donc cet endroit ? Comment cette utopie a-t-elle réussi à prendre forme au milieu du XIXe siècle ? Car ce qu’elle met en place est à contre-courant de ce qui existe dans le monde ouvrier à cette époque… Qu’est-ce donc que ce Familistère ? Qui est Jean-Baptiste André Godin ?

Pour ce sujet, les trois auteur.e.s travaillent sur de multiples ressources bibliographiques. L’œuvre de Godin traverse les âges et suscite de nombreux écrits. Ils et elle se plongent dans le sujet et le replace dans un contexte plus global. Commençant par présenter l’historique du Familistère de Guise et de Jean-Baptiste Godin, les auteur.e.s présentent ensuite les théories sociales dont il s’est inspiré pour mener son entreprise. Enfin, ils et elle analysent les avantages et les inconvénients de ces réalisations pour le groupe social concerné. Voici le fruit de leurs recherches et réflexions.

Amélie Roucloux, formatrice

Historique du Familistère de Guise

Guise, avant d’accueillir le Familistère, est un village du Nord-Est de la France. Il se situe dans l’Aisne, département dont est également originaire Jean-Baptiste Godin. Né en 1817, ce fils de serrurier quitte l’école à onze ans pour rejoindre le petit atelier de son père. Puis, à 18 ans, il se rend dans d’autres ateliers en France afin de développer ses connaissances. Au cours de son périple, il découvre la misère ouvrière et estime qu’il y a une injuste redistribution des richesses.

En 1840, grâce à sa formation, il ouvre un atelier à Esquéhéries et dépose, dans le même temps, un brevet pour la production de poêle à charbon en fonte. Rencontrant rapidement un vif succès, Godin passe d’une production artisanale à une production industrielle. Il cherche un nouvel espace pour accueillir son industrie et choisit Guise. En 1846, le village accueille le siège d’activités des nouvelles industries Godin. L’activité de la manufacture se développe et emploie de plus en plus de personnes. Ainsi débute l’aventure du Familistère de Guise.

En 1840, grâce à sa formation, il ouvre un atelier à Esquéhéries et dépose, dans le même temps, un brevet pour la production de poêle à charbon en fonte. Rencontrant rapidement un vif succès, Godin passe d’une production artisanale à une production industrielle. Il cherche un nouvel espace pour accueillir son industrie et choisit Guise. En 1846, le village accueille le siège d’activités des nouvelles industries Godin. L’activité de la manufacture se développe et emploie de plus en plus de personnes. Ainsi débute l’aventure du Familistère de Guise.

Sans être pauvre, Jean-Baptiste Godin est issu d’un milieu modeste. Découvrant le paupérisme ouvrier au début de son parcours professionnel, il réfléchit à la question sociale et y cherche des solutions. Ses réflexions l’amènent à s’intéresser au socialisme utopique et, plus particulièrement, à Charles Fourier.

Le socialisme utopique est un courant de pensées qui prend son essor au début du XIXe siècle et propose des solutions réformistes aux dégâts sociaux créés par la révolution industrielle. C’est, notamment, dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau que le socialisme utopique prend sa source. En effet, dans « Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes » et « Du contrat social », il affirme que l’homme est le produit de son environnement social et familial. Il considère que la société pervertit l’Homme. Il cherche donc à instaurer une justice sociale par le biais d’une organisation plus ou moins communautaire de la production. Ainsi, le socialisme utopique est caractérisé par la volonté d’expérimenter un nouveau modèle social et de créer une société idéale pour la bonification de l’Homme.

Charles Fourier concentre ses réflexions autour du logement. Dans son concept du « Phalanstère », il imagine une alternative aux difficiles conditions de vie des ouvriers. Sorte de micro-société close et composée d’un ensemble de bâtiments à usage communautaire, elle se forme par la libre association de ses membres. Pour Charles Fourier, les phalanstères formeront le socle d’un nouvel État. Chaque membre y exerce alternativement les différentes fonctions sociales de façon à éviter les méfaits de l’excès de spécialisation. Participation et démocratie sont ainsi placées au cœur de l’organisation du logement. Jean-Baptiste Godin considère que les ouvriers sont les détenteurs du mérite puisqu’ils sont les producteurs de la richesse. Partant de là, il souhaite leur épanouissement par l’amélioration des conditions de travail et de logement des familles ouvrières. Il décide donc d’expérimenter un modèle social inspiré du phalanstère en créant le « Familistère ». La famille, à la fois au sens restreint et élargi, constitue le cœur de l’organisation du logement.

Jean-Baptiste Godin considère que les ouvriers sont les détenteurs du mérite puisqu’ils sont les producteurs de la richesse. Partant de là, il souhaite leur épanouissement par l’amélioration des conditions de travail et de logement des familles ouvrières. Il décide donc d’expérimenter un modèle social inspiré du phalanstère en créant le « Familistère ». La famille, à la fois au sens restreint et élargi, constitue le cœur de l’organisation du logement.

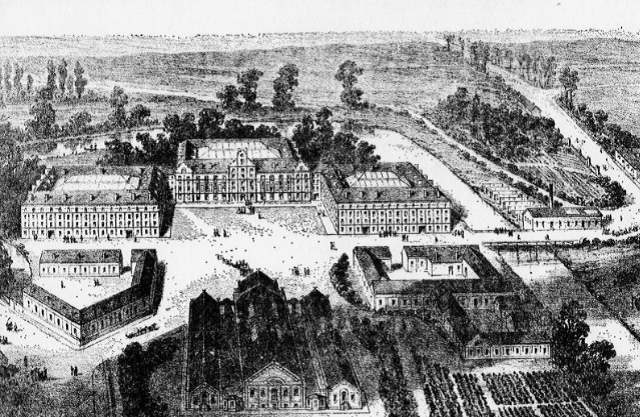

Le Familistère est composé de trois bâtiments : une aile gauche, construite de 1859 à 1860, un bâtiment central, édifié de 1862 à 1865 et une aile droite, réalisée plus tard de 1877 à 1879. Les logements sont placés dans un immense rectangle avec, au centre, une grande cour intérieure. Avec cette architecture, Godin entend briser l’isolement de la famille ouvrière en favorisant les relations sociales dans le cadre d’un habitat collectif qu’il appelle le « palais social ». Godin est convaincu que la réforme sociale passe par la réforme de l’habitat. Ainsi, le Familistère constitue le socle d’une politique économique humaine, harmonieuse, solidaire et collective.

En plus, des multiples pavillons d’habitation collective, le palais comprend de nombreux équipements de service : des magasins, une buanderie, un jardin et des promenades, une crèche, un théâtre dans lequel sont organisés des spectacles, des concerts et des séances de débat. Godin prévoit également une piscine et une école. La cour intérieure est le lieu de vie des familistériens, elle accueille les bals dominicaux, ainsi que les fêtes annuelles du travail et de l’enfance. Via l’architecture du Familistère, Godin organise la vie des habitants dans l’objectif de permettre à ses employés de s’élever socialement et culturellement.

Les réalisations qui prennent place au sein du Familistère constituent les expérimentations de Godin. Il cherche à améliorer la vie de ses travailleurs en proposant ses solutions au paupérisme ouvrier. Sensible à l’idée de la redistribution des richesses produites, il teste une alternative à la société industrielle en offrant aux ouvriers le confort dont seuls les bourgeois peuvent alors bénéficier. C’est ce qu’il appelle « les équivalents de la richesse ». Cette expérimentation va même au-delà de l’organisation du logement.

Les réalisations qui prennent place au sein du Familistère constituent les expérimentations de Godin. Il cherche à améliorer la vie de ses travailleurs en proposant ses solutions au paupérisme ouvrier. Sensible à l’idée de la redistribution des richesses produites, il teste une alternative à la société industrielle en offrant aux ouvriers le confort dont seuls les bourgeois peuvent alors bénéficier. C’est ce qu’il appelle « les équivalents de la richesse ». Cette expérimentation va même au-delà de l’organisation du logement.

À partir de la fin de années 1850, Godin crée des organismes permettant aux ouvriers de s’exprimer sur des questions qui les concernent : logements, organisation de la production, santé et collectivité. Il commence par mettre en place un système de protection sociale en créant des caisses de secours protégeant contre la maladie, les accidents du travail et assurant une retraite aux plus de 60 ans. Il instaure également un système de délégués d’usine. D’autres initiatives suivent et permettent de renforcer le processus de participation des ouvriers. En 1880, huit ans avant sa mort, Godin crée la « Société du Familistère de Guise, Association du Capital et du Travail ». Les ouvriers deviennent actionnaires et participent à la gestion et aux décisions. Ils deviennent ainsi propriétaires de l’usine et du palais. La coopérative fonctionne jusqu’en 1968, moment où elle reprise par l’entreprise Eifel. Aujourd’hui, la fabrique Godin est une société anonyme et une partie des logements sont privatifs.

Conclusion

Au travers de ses réalisations, Godin propose des alternatives aux dérives sociales du capitalisme. Il estime que l’ouvrier devrait posséder le statut social le plus élevé, puisque c’est lui qui travaille et, dès lors, produit les richesses. L’organisation du Familistère prend place dans cette idéologie. Elle doit permettre une élévation morale et intellectuelle du travailleur afin qu’il puisse retrouver l’estime de soi et son indépendance vis-à-vis de la société bourgeoise. De manière plus collective, il souhaite modifier la société, de façon pacifique, en favorisant la solidarité, la fraternité et le pacifisme grâce à un niveau de vie suffisant pour toutes et tous. En ce sens, les initiatives de Godin s’inscrivent dans une démarche réformiste et non révolutionnaire.

L’ensemble architectural est pensé pour encourager les bénéfices de la vie en communauté. La proximité est un élément qui caractérise le Familistère. Celle-ci permet un accès rapide à l’usine et un gain de temps pour les ouvriers, ce qui facilite leur accès à la culture. Cette proximité et la vie commune sont, pour Godin, un moyen d’élever les ouvriers et leurs familles dans l’échelle de la culture et de contribuer à l’émancipation collective. Le Familistère est donc, non seulement un souhait d’émancipation sociale, mais aussi une façon de combattre l’individualisme et les dégâts de la révolution industrielle.

L’ensemble architectural est pensé pour encourager les bénéfices de la vie en communauté. La proximité est un élément qui caractérise le Familistère. Celle-ci permet un accès rapide à l’usine et un gain de temps pour les ouvriers, ce qui facilite leur accès à la culture. Cette proximité et la vie commune sont, pour Godin, un moyen d’élever les ouvriers et leurs familles dans l’échelle de la culture et de contribuer à l’émancipation collective. Le Familistère est donc, non seulement un souhait d’émancipation sociale, mais aussi une façon de combattre l’individualisme et les dégâts de la révolution industrielle.

D’autres réalisations s’ajoutent au cours du temps et renforcent l’élément de proximité au sein du Familistère, permettant alors aux ouvriers et à leur famille de vivre en harmonie avec leur environnement. Un magasin approvisionne, à bas coûts, tous les biens de nécessité courante. À la piscine, les enfants apprennent à nager et les familles accèdent à l’hygiène et à l’exercice du corps. Les espaces communs permettent aux familles de rangs sociaux différents de vivre ensemble. À l’intérieur des cours, les balcons sont conçus pour être des lieux de rencontre permanents entre ouvriers, quelle que soit leur position dans la hiérarchie de l’usine et, ce, afin de donner naissance à une réelle fraternité entre habitants du Familistère.

Pourtant, malgré la volonté émancipatrice de ces réalisations, en pratique, les expérimentations de Godin se heurtent à la complexité du réel. En effet, la contrepartie de cette vie communautaire est l’existence d’un perpétuel contrôle social. Tout le monde sait ce que disent et font les autres, ou encore ce qui se passe dans l’appartement d’à côté. La proximité devient alors promiscuité. Les fenêtres des appartements donnent un aperçu des intérieurs, ce qui force l’émulation au sein de la communauté des familistériens. Implicitement, chacun est poussé à entretenir correctement son logement, sans quoi l’individu risque la désapprobation de la communauté. C’est pourquoi les détracteurs de Godin décrivent cette architecture particulière comme « carcérale ». Elle permet une autodiscipline et une responsabilisation des habitants, ce qui rend inutile toute forme de police.

Pourtant, malgré la volonté émancipatrice de ces réalisations, en pratique, les expérimentations de Godin se heurtent à la complexité du réel. En effet, la contrepartie de cette vie communautaire est l’existence d’un perpétuel contrôle social. Tout le monde sait ce que disent et font les autres, ou encore ce qui se passe dans l’appartement d’à côté. La proximité devient alors promiscuité. Les fenêtres des appartements donnent un aperçu des intérieurs, ce qui force l’émulation au sein de la communauté des familistériens. Implicitement, chacun est poussé à entretenir correctement son logement, sans quoi l’individu risque la désapprobation de la communauté. C’est pourquoi les détracteurs de Godin décrivent cette architecture particulière comme « carcérale ». Elle permet une autodiscipline et une responsabilisation des habitants, ce qui rend inutile toute forme de police.

De par ses réalisations, Godin rentre pleinement dans les enjeux et débats qui animent le courant socialiste au XIXe siècle. Celui-ci peut être divisé en deux branches principales. Il y a, d’une part, le socialisme dit « utopique ». Résolument pacifique, il croit en la force des idées et en la coopération comme moteur du changement social. Puis, il y a, d’autre part, le socialisme dit « scientifique », notamment développé par Marx, qui avance la notion de lutte des classes pour changer la société.

S’il connaît une période d’apogée entre 1820 et 1870, le socialisme utopique trouve des échos dans de nombreuses expériences de communautés antérieures ou postérieures à cette époque. Pour Godin, le Familistère est avant tout une réponse à la question sociale et une expérimentation sociale.

Pour en savoir plus

« Aisne : le Familistère de Guise, véritable palais social », Franceinfo, fr. URL : https://www.francetvinfo.fr/sciences/histoire/aisne-le-familistere-de-guise-veritable-palais-social_2475852.html

« Cent ans d’expérimentation sociale », Le Familistère de Guise, familistere.com. URL : https://www.familistere.com/fr/decouvrir/cent-ans-d-experimentation-sociale

« Familistère », Itineris, TV5 Monde, 2010. URL : https://www.youtube.com/watch?v=HxpB0H2gGss

« Familistère », Ville de Guise, ville-guise.fr. URL : http://www.ville-guise.fr/familistere/

« Le Familistère de Guise », Passerelle(s), passerelles.bnf.fr. URL : http://passerelles.bnf.fr/batiments/familistere_planche.php

« Le Familistère de Godin : l’utopie réalisée », ORTF, 11 septembre 1974. URL : https://fresques.ina.fr/picardie/fiche-media/Picard00540/le-familistere-de-godin-l-utopie-realisee.html

« Un palais social pour les ouvriers », L’histoire par l’image, histoire-image.org. URL : https://www.histoire-image.org/fr/etudes/palais-social-ouvriers

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique

Chatelle, B., De Wandelaer, C., Willot, S. « Le Familistère de Guise », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°10 , septembre 2019, mis en ligne le 24 octobre 2019. URL : http://www.carhop.be/revuescarhop/

DEMOL Nadine (Étudiante, ISCO-CNE)

GERARDI Laurence (Étudiante, ISCO-CNE)

Que se passe-t-il en 1886 en Belgique pour que la colère populaire s’exprime dans la violence ? Quelles en sont les conséquences sur le monde politique ? Qu’est-ce que « la question sociale » ?

Que se passe-t-il en 1886 en Belgique pour que la colère populaire s’exprime dans la violence ? Quelles en sont les conséquences sur le monde politique ? Qu’est-ce que « la question sociale » ?

Le premier sujet sur le Familistère de Guise décrit une expérimentation du socialisme utopique. Avec les révoltes de 1886 en Belgique, c’est l’occasion d’avoir un aperçu de son meilleur ennemi, le socialisme scientifique. Contrairement au socialisme utopique, ce courant idéologique ne cherche pas à réformer le système capitaliste. Il prône plutôt son renversement par une révolution ouvrière. Ses penseurs sont à l’origine de la Première Internationale qui cherche à unifier la classe ouvrière par-delà les frontières des nations. Au XIXe siècle, les conditions de vie et de travail difficiles pour les ouvriers et leur famille, leur représentation politique insuffisante et insatisfaisante, ainsi que la création de grands centres urbains et industriels encouragent la diffusion de cette idéologie. Une nuance toutefois pour ce sujet car, si de par leur ampleur et leur violence, les révoltes belges de 1886 rencontrent une forme de conflictualité décrite par certains penseurs du socialisme scientifique, il ne s’agit pas d’une révolution. En effet, à aucun moment les grévistes n’ont cherché à se structurer en groupes politiques au sein des usines afin de prendre le pouvoir, ni à récupérer l’outil, à savoir la machine, pour se réapproprier les moyens de production. On assiste plutôt à la destruction spontanée de ce qui constitue, pour eux, les agents de leur misère.

Dans un premier temps, les auteures reviennent sur les conditions de vie de la classe ouvrière en Belgique. Elles détaillent ensuite le déroulement des événements de 1886. Elles en expliquent le point de départ ainsi que la manière dont ils se sont étendus dans les bassins industriels belges. Ensuite, elles présentent les différentes manières dont le monde politique réagit. Voici le fruit de leurs recherches et réflexions.

Amélie Roucloux, formatrice

Historique des révoltes de 1886 et de la grande enquête sur la « question sociale » en Belgique

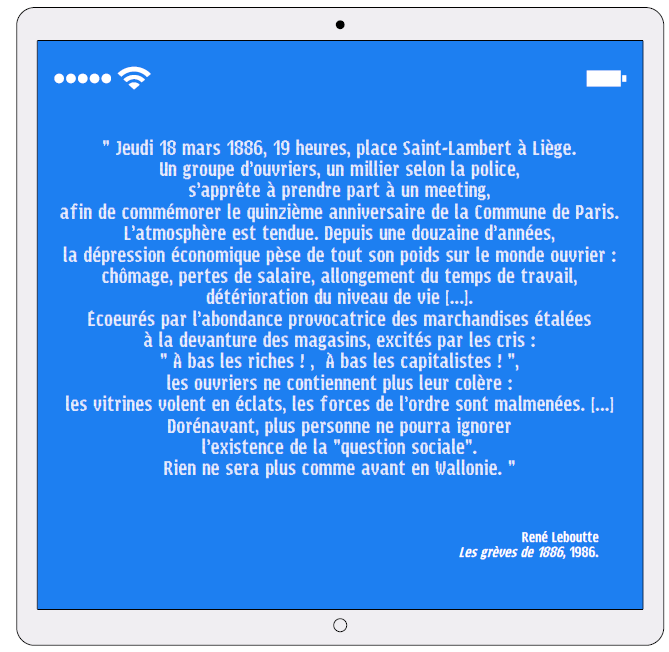

Le 18 mars 1886, à Liège, un petit groupe d’anarchistes organise une manifestation pour célébrer le quinzième anniversaire de la Commune de Paris. Le Bourgmestre, Julien d’Andrimont, évalue mal l’ampleur possible de l’événement et donne son autorisation. Or, ce ne sont pas quelques dizaines mais plus d’un millier de personnes qui se rassemblent sur la place Saint-Lambert. Semblant anecdotique au préalable, cette manifestation est l’étincelle qui met le feu aux poudres et enflamme, en quelques jours, l’ensemble des bassins industriels belges.

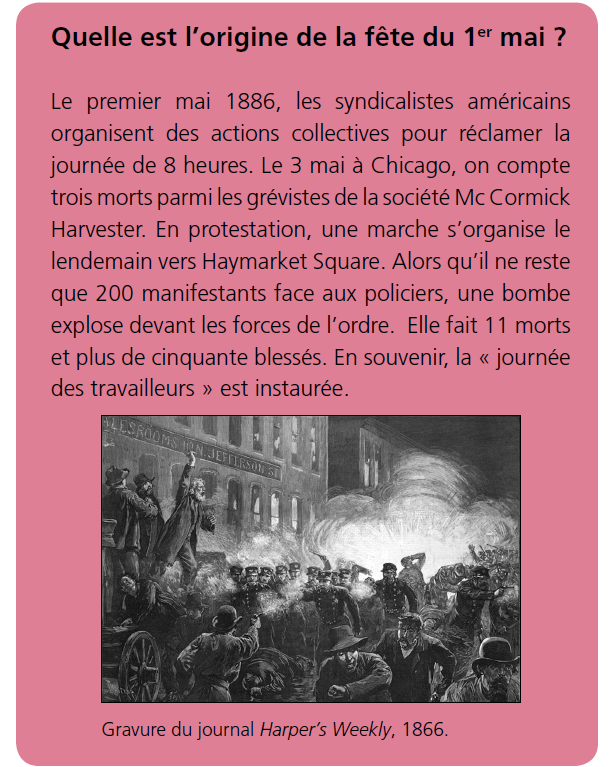

À partir du milieu des années 1860, les penseurs du socialisme scientifique créent des structures pour soutenir la mise en œuvre de leurs idées, notamment via la mise en place de groupements internationaux. Ceux-ci, trouvant un terreau fertile dans la misère sociale, popularisent les idées révolutionnaires dans le monde ouvrier. Des mouvements de contestation et de révolte font progressivement leur apparition et déstabilisent le pouvoir en place. En 1871, la révolte parisienne, connue sous le nom de la Commune de Paris, ébranle la Troisième République naissante. À partir de 1873, l’économie mondiale entre dans une crise profonde ce qui renforce les mouvements de contestation au niveau international. Début des années 1880 aux États-Unis, les ouvriers se mobilisent au sein des syndicats pour réclamer la journée de huit heures. À Chicago, leur action donne naissance à la fête du premier mai. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, des mouvements radicaux et contestataires prennent pied au sein de la misère créée par la révolution industrielle.

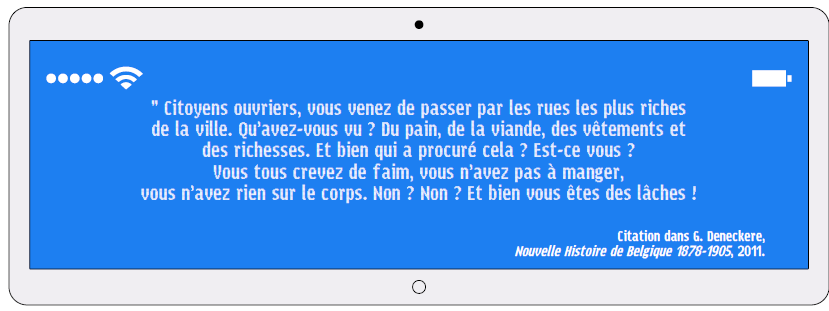

En Belgique, la crise économique entraine une forte baisse des salaires et un accroissement du chômage. S’y ajoute une absence de politique sociale et, pour les ouvriers et les ouvrières, des conditions de travail extrêmes et des journées pouvant durer jusqu’à 13 heures. Au niveau politique, en 1886, ce sont les suffrages censitaires et capacitaires qui sont d’application. Seules les personnes payant le cens ou passant un test électoral peuvent voter. Ainsi, la majorité de la population belge, dont les ouvriers, n’est pas représentée dans les instances politiques. Les conditions de vie difficiles et l’absence de relais politique créent un cocktail explosif et attisent les tensions dans le pays. Dès l’appel à la manifestation, le ton est donné. Les anarchistes rédigent des tracts et dénoncent l’inégale répartition des richesses.

En Belgique, la crise économique entraine une forte baisse des salaires et un accroissement du chômage. S’y ajoute une absence de politique sociale et, pour les ouvriers et les ouvrières, des conditions de travail extrêmes et des journées pouvant durer jusqu’à 13 heures. Au niveau politique, en 1886, ce sont les suffrages censitaires et capacitaires qui sont d’application. Seules les personnes payant le cens ou passant un test électoral peuvent voter. Ainsi, la majorité de la population belge, dont les ouvriers, n’est pas représentée dans les instances politiques. Les conditions de vie difficiles et l’absence de relais politique créent un cocktail explosif et attisent les tensions dans le pays. Dès l’appel à la manifestation, le ton est donné. Les anarchistes rédigent des tracts et dénoncent l’inégale répartition des richesses.

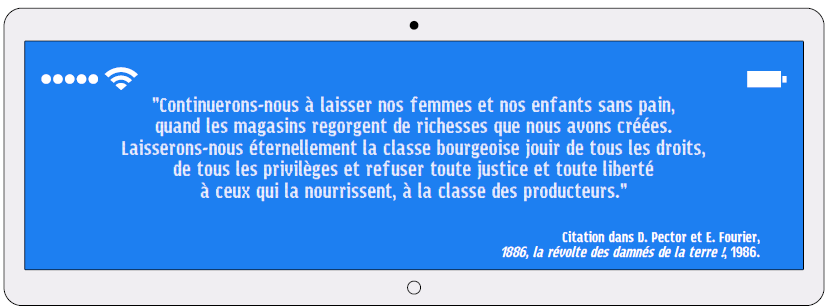

Le jour de la manifestation, l’anarchiste Wagener prend la parole et déclare :

Le jour de la manifestation, l’anarchiste Wagener prend la parole et déclare : Suite à ces déclarations, le peuple s’enflamme et la ville s’embrase. Pillages, vitres en éclats, départs de feu. Après une nuit d’affrontements, Wagener et 46 autres personnes sont arrêtées.

Suite à ces déclarations, le peuple s’enflamme et la ville s’embrase. Pillages, vitres en éclats, départs de feu. Après une nuit d’affrontements, Wagener et 46 autres personnes sont arrêtées.

19 mars 1886,

Des mouvements de grève s’étendent dans différents bassins industriels liégeois. Pendant plusieurs jours, l’armée et la gendarmerie occupent les points stratégiques (maisons communales, gares, carreaux de charbonnages, passages à niveau) et s’opposent aux ouvriers. Pour calmer la situation, des arrêtés communaux sont promulgués et intiment de fermer les fenêtres ainsi que les portes donnant sur la voie publique ; imposent un permis de circulation délivré par le bourgmestre pour pouvoir se déplacer ; et ferment les bars à partir de 19 heures.

24 mars 1886,

Le tribunal correctionnel de Liège juge « l’affaire des anarchistes de la soirée du 18 mars à Liège » et prononce une trentaine de condamnations pour des délits relatifs aux émeutes.

Du 18 au vendredi 26 mars 1886,

Liège et ses environs vivent les moments les plus importants de l’insurrection. Puis, le mouvement de révolte s’estompe dans les communes populaires liégeoises et apparait du côté de la Sambre.

25 mars 1886,

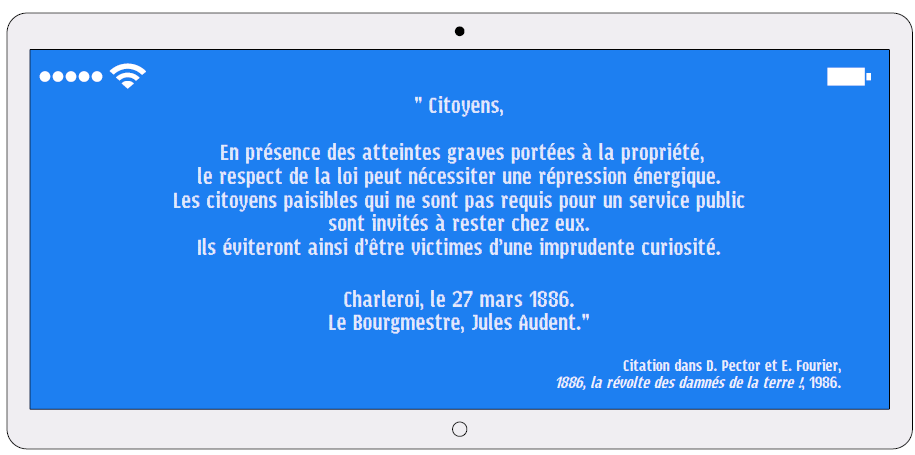

Une grève éclate au charbonnage du « Bois communal » de Fleurus suite au refus du patron d’augmenter les salaires. Les ouvriers exigent que le trait soit remonté avec sa trentaine de mineurs. Ensemble, ils rejoignent leurs collègues de la société du « Nord de Gilly » pour y faire également remonter le trait. Le nouveau groupe, ainsi constitué, se rend ensuite à la société « d’Appaumée » à Ransart afin d’y enclencher, là aussi, une grève. Rencontrant les réticences des ouvriers, ils menacent de couper le trait s’il n’est pas remonté. Bien que n’étant pas suivi par l’ensemble des ouvriers, le mouvement de grève prend de l’ampleur et ferme un à un les différents charbonnages des environs. Le bourgmestre de Charleroi, Jules Audent, envoie les forces de l’ordre aux entrées Nord et Est de la ville afin de bloquer l’accès au centre-ville. Des arrêtés de police sont promulgués pour limiter les rassemblements en rue.

Faute de main d’œuvre, les houillères de Charleroi cessent leurs activités. Un millier de grévistes, armés, se rassemblent sur la place de Gilly. La foule se dirige vers les « Usines Robert » et la « Verrerie Brasseur ». Les grévistes détruisent les machines des usines.  Dans l’après-midi, la « Verrerie Jonet » est détruite, les entreprises verrières de Dampremy sont ravagées. À Jumet, 6000 personnes se rendent à la « Verrerie Baudoux » et la détruise par les flammes. Les grévistes se rendent ensuite au domicile privé des Baudoux. Choqués par l’opulence du lieu, ils s’emparent de l’habitation et dérobent le champagne, le vin, les soieries, les tenues de cérémonie, tout ce qui représente une valeur à leurs yeux et dont ils se sentent privés malgré un travail acharné.

Dans l’après-midi, la « Verrerie Jonet » est détruite, les entreprises verrières de Dampremy sont ravagées. À Jumet, 6000 personnes se rendent à la « Verrerie Baudoux » et la détruise par les flammes. Les grévistes se rendent ensuite au domicile privé des Baudoux. Choqués par l’opulence du lieu, ils s’emparent de l’habitation et dérobent le champagne, le vin, les soieries, les tenues de cérémonie, tout ce qui représente une valeur à leurs yeux et dont ils se sentent privés malgré un travail acharné.

Certains se dirigent vers la demeure des Mondron où toute la famille est réunie. Le propriétaire des lieux calme les grévistes en leur distribuant du pain et de l’argent.

Le pays noir s’enflamme. La brasserie Binard, détenue par le bourgmestre de Châtelineau, les verreries de l’étoile, les hauts fourneaux de Monceau-sur-Sambre, le puits n°4 du Ruau et le Martinet sont pris d’assaut. Dans la soirée, des grévistes incendient la Glacerie de Roux. Dépassé par les évènements, le gouvernement rappelle des milliers de réservistes de l’armée et charge le général Vander Smissen de rétablir l’ordre.

Nuit du 26 au 27 mars 1886,

Le général Vander Smissen arrive sur place et ordonne à ses troupes de rétablir l’ordre et de mettre fin aux émeutes. Il autorise les habitants à prendre les armes pour se défendre eux-mêmes. On voit apparaitre des milices bourgeoises armées de fusils de chasse et de révolvers. Les troupes patrouillent dans les environs de la ville afin de prévenir toutes révoltes. À Roux, des grévistes rencontrent une patrouille qui ouvre le feu. Plus d’une dizaine de personnes y laissent la vie.

28 mars 1886,

La situation est toujours incontrôlable. L’ensemble du bassin industriel de Charleroi est traversé par des émeutes et il est impossible de protéger autant de lieux simultanément. Une grande partie des charbonnages, verreries, brasseries, demeures patronales et abbayes sont pillées et détruites. Au petit matin, les habitants de Charleroi peuvent lire des affiches apposées la veille et émanant du bourgmestre Jules Audent. Elles somment les gens de rester chez eux.

Ailleurs, dans les communes de la région, des arrêtés d’interdiction de rassemblement sont instaurés.

Ailleurs, dans les communes de la région, des arrêtés d’interdiction de rassemblement sont instaurés.

29 mars 1886,

Une cérémonie pour l’inhumation des victimes se déroule à Roux sous haute surveillance. Une stèle leur est dédiée et, aujourd’hui encore, on commémore leur mémoire. Le 30 mars, la grève continue, mais perd de sa vigueur. Progressivement, le calme revient dans le pays noir et le travail reprend le 5 avril 1886.

15 avril 1886,

Un arrêté royal institue la Commission du travail. Elle est chargée d’ouvrir une enquête sur les conditions socio-économiques des travailleurs. En effet, en raison de l’ampleur, la rapidité et la violence des émeutes, le gouvernement prend la décision de s’intéresser à la question sociale. Jusque-là, en Belgique, aucune législation sociale n’existe permettant de protéger les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de vie. L’enquête dévoile alors des conditions de vie et de travail difficiles pour les travailleurs.

La Commission s’arrête notamment sur les conditions de travail des femmes et des enfants. Le terme « enfant » est employé pour toute personne en dessous de 16 ans. Dès l’âge de 16 ans, ils sont considérés comme « femme » ou « homme ». Le travail des femmes et des enfants n’est jamais lié à la production. Il est plutôt lié à des charges moins lourdes, c’est-à-dire le nettoyage des sols, des fours, emballer des marchandises, etc. Ce travail soi-disant « léger » reste, à la longue, lourd pour des enfants. Le tout pour un salaire au tiers d’un salaire normal. Malgré leur plus petite capacité à développer une force musculaire, les femmes et les enfants travaillaient autant d’heures sur la journée que les hommes. Dans les industries métallurgiques, la production ne peut être interrompue, elle doit continuer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La durée du travail est en moyenne de 11 à 13 heures par jour ou par nuit.

La Commission s’arrête notamment sur les conditions de travail des femmes et des enfants. Le terme « enfant » est employé pour toute personne en dessous de 16 ans. Dès l’âge de 16 ans, ils sont considérés comme « femme » ou « homme ». Le travail des femmes et des enfants n’est jamais lié à la production. Il est plutôt lié à des charges moins lourdes, c’est-à-dire le nettoyage des sols, des fours, emballer des marchandises, etc. Ce travail soi-disant « léger » reste, à la longue, lourd pour des enfants. Le tout pour un salaire au tiers d’un salaire normal. Malgré leur plus petite capacité à développer une force musculaire, les femmes et les enfants travaillaient autant d’heures sur la journée que les hommes. Dans les industries métallurgiques, la production ne peut être interrompue, elle doit continuer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La durée du travail est en moyenne de 11 à 13 heures par jour ou par nuit.

Les travaux de la Commission d’enquête s’étendent entre avril 1886 et juin 1887. La Commission emploie deux techniques pour mener son enquête dans le milieu ouvrier : l’oral et l’écrit. Mais la tâche est gigantesque et les méthodes de récolte de données sont variées.

Avec les émeutes de 1886, le monde politique belge prend conscience du profond malaise social et politique qui existe dans le pays. Il prend également conscience du danger à laisser la situation en l’état et cherche alors à se connecter à une réalité qu’il connait peu et comprend mal. C’est sur base des résultats de la Commission du travail (et du conflit social qui reste latent pendant quelques années encore) que des réformes et des lois de protection ouvrière sont promulguées à partir de 1887. Les lois se succèdent et portent tant sur les rémunérations que sur les conditions de travail. Ainsi, en 1889, le travail industriel est interdit aux enfants de moins de 12 ans et leur journée de travail est limitée à 12 heures. En 1905, le repos du dimanche est instauré dans les entreprises industrielles et commerciales. En 1911, le travail de nuit est interdit pour les femmes.

Il existe, aujourd’hui en Belgique, une législation sociale qui protège les travailleurs. Qu’il s’agisse de la durée hebdomadaire du temps de travail ou de la limitation du travail des femmes et des enfants, tous ces conquis sociaux trouvent leurs origines dans les révoltes de 1886 et dans la grande enquête sur la « question sociale » mise en place par le monde politique.

Durant près d’un siècle, socialisme utopique et scientifique se livrent une lutte acharnée au niveau intellectuel, mais ne connaissent pas une popularité simultanée. À partir des années 1870, la notion de lutte des classes prend pied dans le monde ouvrier, qui délaisse alors la possibilité d’une collaboration constructive entre patrons et employés. L’idée s’ancre dans les esprits que la lutte des classes est intrinsèque à un système économique qui ne répartit pas équitablement les moyens de production, et donc les richesses. Violences et destructions ne sont pas le mode d’expression prioritaire des mouvements sociaux, mais les réflexions sur les inégalités accompagnent le développement du système capitaliste et restent mobilisatrice de mouvements contestataires.

Pour en savoir plus

Jean PUISSANT, « 1886, La contre-réforme sociale », dans Cent ans de droit social belge, dans À l’enseigne du droit social belge. Revue de l’Université de Bruxelles, 1978, n° 1-3, 3e éd., pp. 11-85.

Éliane GUBIN, « Les enquêtes sur le travail en Belgique et au Canada à la fin du 19e s », dans La question sociale en Belgique et au Canada XIXe-XXe siècle, éd. Université libre de Bruxelles, 1988, pp.93-121. URL : http://digistore.bib.ulb.ac.be/2008/DL2378317_000_f.pdf

Jean-Pierre NANDRIN, « La Genèse du droit social Belge », dans La Question sociale en Belgique et au Canada XIXe-XXe siècle, éd. Université libre de Bruxelles, 1988, pp. 23-134.

Anne MORELLI, José GOTOVITCH, Contester dans un pays prospère : l’extrême gauche en Belgique et au Canada, P.I.E. Peter Lang, 2007.

Marie DECELLE, « Les troubles de 1886 : un aperçu des ressources documentaires du Carhop », CARHOP, 2006, URL : https://www.carhop.be/images/Troubles_1886_M.DECELLE_2006.pdf.

« Les émeutes ouvrières de mars 1886 », dans Histoire(s) & patrimoine de Charleroi, s.d., URL : https://www.charleroi-decouverte.be/pages/index.php?id=425, Copyright © http://www.charleroi-decouverte.be / F. Dierick.

Luc DENYS, « L’enquête de 1886 en Belgique : un système capitaliste dépourvu de restrictions légales », dans Revue du Nord, France, 1974, URL : https://www.persee.fr/doc/rnord_0035-2624_1974_num_56_222_3266 – consulté le 29/04/2019.

« 1er mai 1886 ; Une grève tragique à Chicago inspire la Fête du Travail », net Le média de l’histoire, France, URL : https://www.herodote.net/almanach-ID-834.php.

« Le règne de Léopold II (1865-1909) », vivreenbelgique.be, Belgique, URL : https://www.vivreenbelgique.be/12-a-la-decouverte-de-la-belgique/le-regne-de-leopold-ii-1865-1909.

Jonathan LEFEVRE, 1886, première grande révolte ouvrière en Belgique, Solidaire (en ligne), URL : https://www.solidaire.org/articles/1886-premiere-grande-revolte-ouvriere-en-belgique.

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique

Demol, N., Gerardi, L., « Les révoltes de 1886 et ka grande enquête sur la “question sociale” en Belgique », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°10, septembre 2019, mis en ligne le 24 octobre 2019. URL : http://www.carhop.be/revuescarhop/

BALKICH Abdelkarim (Étudiant, ISCO-CNE)

LECHANTEUR Arnaud (Étudiant, ISCO-CNE)

OUAHABI Samira (Étudiante, ISCO-CNE)

Qu’est-ce que l’Institut Supérieur de Culture Ouvrière ? À quels enjeux répond-t-il et pourquoi est-il créé en 1962 ? Quelle est sa place dans l’histoire belge et plus particulièrement dans celle du mouvement ouvrier ?

Qu’est-ce que l’Institut Supérieur de Culture Ouvrière ? À quels enjeux répond-t-il et pourquoi est-il créé en 1962 ? Quelle est sa place dans l’histoire belge et plus particulièrement dans celle du mouvement ouvrier ?

Si l’éducation populaire est absente dans la description des deux précédents sujets, elle n’en est pas moins l’une des composantes. Ainsi, Jean-Baptiste Godin déclare, dans son livre « Solutions sociales », que « Ce qu’il faut découvrir c’est l’éducation et l’instruction démocratiques ; c’est l’éducation et l’instruction pour tous les enfants du peuple, sans exception ; c’est la culture intégrale de l’esprit humain par la culture intégrale de l’espèce tout entière ; c’est enfin l’éducation et l’instruction conduisant tous les hommes à la vie utile et productive qu’il faut réaliser. ». Selon lui, l’instruction individuelle permet l’édification du bon travailleur et est donc nécessaire à la bonification collective. Du côté du mouvement ouvrier belge, l’éducation des travailleurs est vue comme un outil d’émancipation. Avec les émeutes de 1886, cette question prend de plus en plus place aux centres des réflexions. Elle fait l’objet d’importants débats méthodologiques sur le fait de porter ou d’apporter une éducation aux travailleurs et aux travailleuses. Ses actions en faveur de l’éducation populaire sont longtemps accompagnées de revendications sur la diminution du temps de travail, et donc sur l’augmentation de temps disponible pour la connaissance et la culture.

Pour ce sujet, les trois auteur.e.s travaillent en deux temps. D’une part, ils et elle se concentrent sur l’histoire de l’Institut et, d’autre part, ils et elle analysent des enjeux historiques plus globaux dans lesquels il s’inscrit. C’est donc un sujet historique à deux vitesses qui est proposé. Un temps long qui détaille l’évolution de l’éducation populaire et permanente en Belgique, et un temps court qui apporte une description institutionnelle. Pour finir, ils et elle proposent une conclusion sur les enjeux démocratiques de la formation des travailleurs. Voici le fruit de leurs recherches et réflexions.

Amélie Roucloux, formatrice

Historique de l’Institut Supérieur de Culture Ouvrière

La formation des travailleurs et des travailleuses est un enjeu démocratique qui évolue avec le contexte historique dans lequel elle s’inscrit. La signature du Pacte social en 1944 marque un tournant dans l’histoire de l’éducation populaire belge. À ce moment-là, représentants du patronat et représentants des travailleurs institutionnalisent les relations collectives en Belgique. À la volonté d’émancipation collective des travailleurs s’ajoute celle de former des interlocuteurs sociaux capables de négocier dans les organes de discussion paritaire. La création de l’Institut est le fruit de cette évolution.

Au XIXe siècle,

Les conditions de vie et de travail sont très dures pour les ouvriers et leurs familles. Les journées de travail sont longues, de 10 à 12 heures, les salaires ne permettent pas d’avoir des conditions de vie décentes, les ateliers et les logements sont insalubres et il n’existe pas de droit à des jours fériés réguliers. Cette situation crée des tensions sociales qui atteignent leur paroxysme en mars 1886. Le mouvement ouvrier belge revendique des avancées sociales et politiques pour les travailleurs et les travailleuses. Il pointe, notamment, le fait que leurs conditions de vie et de travail ne leur laissent pas le temps nécessaire à l’apprentissage et au développement des connaissances. Cet état de fait empêche alors les travailleurs et les travailleuses d’exercer pleinement leurs droits. Ainsi, pour le mouvement ouvrier, l’amélioration de la condition ouvrière passe aussi par la transmission des outils nécessaires à leur émancipation et donc par des structures d’éducation populaire. Il considère que c’est là une des solutions permettant de répondre à la question sociale qui interroge la Belgique en cette fin de XIXe siècle. Ainsi, à partir de 1886, les initiatives préexistantes tendent à s’institutionnaliser et à se multiplier. Toutefois, le monde chrétien et le monde socialiste ne les structurent pas de la même manière.

Le mouvement ouvrier belge revendique des avancées sociales et politiques pour les travailleurs et les travailleuses. Il pointe, notamment, le fait que leurs conditions de vie et de travail ne leur laissent pas le temps nécessaire à l’apprentissage et au développement des connaissances. Cet état de fait empêche alors les travailleurs et les travailleuses d’exercer pleinement leurs droits. Ainsi, pour le mouvement ouvrier, l’amélioration de la condition ouvrière passe aussi par la transmission des outils nécessaires à leur émancipation et donc par des structures d’éducation populaire. Il considère que c’est là une des solutions permettant de répondre à la question sociale qui interroge la Belgique en cette fin de XIXe siècle. Ainsi, à partir de 1886, les initiatives préexistantes tendent à s’institutionnaliser et à se multiplier. Toutefois, le monde chrétien et le monde socialiste ne les structurent pas de la même manière.

Du côté socialiste, on assiste en 1885 à la création du Parti Ouvrier Belge. Étant un parti ayant pour objectif de porter les revendications ouvrières au Parlement, le POB structure rapidement des organismes de formation pour les travailleurs et les travailleuses. Ainsi, il participe au développement des actions éducatives et culturelles en Belgique via, notamment, l’organisation d’écoles mutuelles d’orateurs. Leur objectif est de répondre au besoin d’éducation politique et de formation des cadres du mouvement ouvrier socialiste. En 1908, le POB institutionnalise les premières écoles socialistes et, afin de coordonner l’ensemble des structures d’éducation populaire et socialiste, il crée en 1911 la Centrale d’Éducation Ouvrière.

Du côté chrétien, et suite aux révoltes de mars 1886, des congrès catholiques sociaux sont organisés en 1886, 1887 et 1890. À l’ordre du jour, on retrouve une thématique qui est alors d’une brulante actualité, à savoir la question sociale en Belgique. L’objectif de ces congrès est donc de réfléchir sur les moyens de restaurer le catholicisme dans la vie sociale, de reconquérir la classe ouvrière et de lutter contre le socialisme. Deux courants s’y affrontent, l’un interventionniste et l’autre non interventionniste par rapport à la question sociale. Le premier donne naissance à l’École de Liège, faisant de la Cité ardente l’un des bastions de la démocratie chrétienne. Dans le monde chrétien, elle n’est pas la seule structure à choisir le courant catholique démocratique. Toutefois, les initiatives restent éclatées, hétéroclites et longtemps difficiles à coordonner. Il faut attendre le lendemain de la Première Guerre mondiale pour assister à la création de la Ligue Nationale des Travailleurs Chrétiens, qui prend le nom de Mouvement Ouvrier Chrétien en 1947.

Malgré leurs différences idéologiques, les mouvements chrétiens et socialistes dénoncent la longueur du temps de travail et revendiquent l’obtention de plus de temps libre pour les travailleurs et les travailleuses. Pour eux, cette avancée sociale offre la possibilité de partager l’emploi et, donc, de réduire le taux de chômage dans le pays. Toutefois, ils n’envisagent pas ce temps de liberté gagnée comme étant un temps d’oisiveté. Offrant de nouvelles perspectives, ce temps doit être rempli utilement, via l’éducation populaire, en favorisant la transmission de la culture et de la connaissance. De cette manière, les ouvriers et les ouvrières ont la possibilité de s’instruire et d’acquérir les connaissances nécessaires à la défense de leurs droits. Après la Première Guerre mondiale,

Après la Première Guerre mondiale,

Les initiatives d’éducation populaire du mouvement ouvrier, tant socialiste que chrétien, tendent à s’institutionnaliser. En 1929, le Conseil Supérieur de l’Éducation Populaire est créé dans l’objectif de superviser et d’organiser le temps libre gagné par les ouvriers. Son objectif est de coordonner les structures d’éducation populaire. Le mouvement ouvrier revendique également des congés payés. Toutefois, cette revendication ne s’imprègne pas tout de suite dans la société, notamment parce que les mentalités de l’époque sont encore fort imprégnées par la valeur « travail ». Pour soutenir cette revendication, le mouvement ouvrier met en place des structures pour encadrer le temps libre. Ainsi, les maisons de vacances sont créées pour garantir que ce temps soit utile, profitable et indispensable.

Après la Seconde Guerre mondiale,

Après la Seconde Guerre mondiale,

Les enjeux de l’éducation populaire évoluent vers de nouveaux besoins. D’une part, l’instruction obligatoire et le développement de la culture de masse éloignent les travailleurs et les travailleuses des structures éducatives et culturelles du mouvement ouvrier. En effet, l’augmentation des congés payés poussent les ouvriers à remplir leur temps libre autrement que par l’instruction et la culture. D’autant plus que l’apparition de la télévision, l’évolution des moyens de transport et les destinations ensoleillées plus accessibles renforcent cette tendance. Cette nouvelle culture de masse correspond bien peu à la philosophie de l’éducation populaire.

D’autre part, la signature du Pacte Social en 1944 et l’institutionnalisation des relations collectives qui en découle, renforce le besoin de formation des travailleurs afin qu’ils soient capables d’intervenir au sein d’un cadre institutionnel et strict.

L’Institut supérieur de culture ouvrière (ISCO) concilie ces deux visions. Il cherche à associer émancipation culturelle et formation de cadre syndicaux. Le Centre d’information et d’éducation populaire (CIEP), fondé par le mouvement ouvrier chrétien, crée donc l’ISCO en octobre 1962. Son objectif est de former les travailleurs, les militants et les permanents d’organisation sociales ouvrières dans des disciplines sociales et économiques. L’ISCO veut donner une formation et une connaissance aux militants pour renforcer l’efficacité de leurs actions.

L’Institut supérieur de culture ouvrière (ISCO) concilie ces deux visions. Il cherche à associer émancipation culturelle et formation de cadre syndicaux. Le Centre d’information et d’éducation populaire (CIEP), fondé par le mouvement ouvrier chrétien, crée donc l’ISCO en octobre 1962. Son objectif est de former les travailleurs, les militants et les permanents d’organisation sociales ouvrières dans des disciplines sociales et économiques. L’ISCO veut donner une formation et une connaissance aux militants pour renforcer l’efficacité de leurs actions.

L’ISCO doit beaucoup à la collaboration active et régulière des Facultés universitaires Notre Dame de la Paix de Namur et, à partir de 1967, de la fondation Travail-Université. Il ouvre d’abord deux groupes. L’un à Charleroi, la première section compte 28 participants au départ, dont 25 terminent la formation. L’autre à Liège, il y a 25 participants au départ et 23 en fin de cycle. Sur les 200 premières personnes à avoir terminé l’ISCO, 56 présentent un mémoire. En plus de l’histoire, la formation comporte notamment des cours de philosophie, de sociologie, de méthodologie et est destinée aux hommes et aux femmes âgés de 25 à 35 ans. Chaque cycle est composé de quatre années d’études avec un total de 180 heures de formation par année.

L’ISCO doit beaucoup à la collaboration active et régulière des Facultés universitaires Notre Dame de la Paix de Namur et, à partir de 1967, de la fondation Travail-Université. Il ouvre d’abord deux groupes. L’un à Charleroi, la première section compte 28 participants au départ, dont 25 terminent la formation. L’autre à Liège, il y a 25 participants au départ et 23 en fin de cycle. Sur les 200 premières personnes à avoir terminé l’ISCO, 56 présentent un mémoire. En plus de l’histoire, la formation comporte notamment des cours de philosophie, de sociologie, de méthodologie et est destinée aux hommes et aux femmes âgés de 25 à 35 ans. Chaque cycle est composé de quatre années d’études avec un total de 180 heures de formation par année. Conclusion

Conclusion

Au XIXe siècle, les initiateurs des structures d’éducation populaire désirent apporter des connaissances aux ouvriers et ouvrières dans un but d’émancipation. En effet, des raisons souvent d’ordre social et économique empêchent les familles ouvrières d’accéder à la culture, renforçant ainsi leur état de servitude. L’absence de législation sociale protégeant les ouvriers et les ouvrières entrainent des conditions de travail et de vie difficiles qui renforcent cet état. Bien que les raisons en soient disparates, le mouvement ouvrier belge s’accorde sur la nécessité démocratique et sociale de l’éducation populaire.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’éducation populaire connait un tournant décisif au lendemain de la Seconde Guerre. En effet, suite à la signature du Pacte social en 1944 et aux élections sociales de 1950, la conflictualité s’institutionnalise au sein d’organes paritaires. Les travailleurs et les travailleuses peuvent alors choisir leurs représentants démocratiquement parmi les leurs. Ces nouveaux représentants syndicaux, issus du monde ouvrier, doivent être formés à ces nouveaux enjeux. Il y a alors un réel besoin de formation de ces nouveaux délégués pour pouvoir négocier avec le patronat qui est souvent issu d’une classe sociale plus éduquée et mieux formée.

À sa création en 1962, l’Institut Supérieur de Culture Ouvrière veille à remplir cet objectif. Il ne travaille pas à la promotion personnelle des étudiants, mais bien dans un souci d’actions sociales. Ainsi, la formation s’adresse à des personnes qui sont engagées dans l’action économico-sociale, politique, apostolique, éducative et culturelle ou qui sont susceptibles de l’être. La formation acquise a pour objectif de les rendre plus aptes à mener ces engagements à bien ou de les y préparer.

Pour en savoir plus

Max BASTIN, « Bilan et perspectives de l’action culturelle parmi les travailleurs. Discours de M. Bastin », Les dossiers de l’action sociale catholique, n°7, Nov. 68, pp. 499-501.

Luc ROUSSEL, « Héritage des XIX et XXème siècle : L’éducation populaire et permanente. », CARHOP, 2009, p. 499. URL : https://www.carhop.be/images/education_populaire_et_permanente_l.roussel_2009.pdf

Max BASTIN et Emile CREUTZ, Institut Supérieur Culture Ouvrière, Les éditions vie ouvrière, juin 1968.

Christine MACHIELS, « Former des adultes à l’université », Presses universitaires de Louvain, 2018, p. 27.

Amélie ROUCLOUX, « À la découverte de la culture » [exposition en ligne], CARHOP, 2011. URL : https://sites.google.com/site/educationpermanentecarhop/home

Céline CAUDRON, « Congé-éducation payé : nos droits culturels à défendre », Démocratie, éd. MOC, 2011. URL : http://www.revue-democratie.be/index.php/societe/enseignement/370-conge-education-paye-nos-droits-culturels-a-defendre

François WELTER, « La lutte pour la démocratie culturelle d’hier à aujourd’hui », CARHOP, 2014. URL : https://www.carhop.be/images/Democratie_culturelle_F.Welter_2014.pdf

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique

Balkich, A., Lechanteur, A., Ouahabi, S. « Aperçu historique de la conquête d’un temps de formation et l’Institut Supérieur de Culture Ouvrière », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°10 , septembre 2019, mis en ligne le 24 octobre 2019. URL : http://www.carhop.be/revuescarhop/

CHANOINE Wendy (Étudiante, ISCO-CNE)

GHAYE Elodie (Étudiante, ISCO-CNE)

Quelle drôle d’idée de renvoyer son patron ! Car, comment organiser le travail sans lui ? L’initiative des travailleuses du Balai libéré est-elle la seule à cette époque ? Si non, comment ces femmes, qui jouent un rôle prépondérant dans la structure familiale, parviennent-elles à allier défense de leur projet et soutien de la vie de famille ? Et, pourquoi aborde-t-on ce sujet dans un numéro portant sur la démocratie et la participation ?

Quelle drôle d’idée de renvoyer son patron ! Car, comment organiser le travail sans lui ? L’initiative des travailleuses du Balai libéré est-elle la seule à cette époque ? Si non, comment ces femmes, qui jouent un rôle prépondérant dans la structure familiale, parviennent-elles à allier défense de leur projet et soutien de la vie de famille ? Et, pourquoi aborde-t-on ce sujet dans un numéro portant sur la démocratie et la participation ?

Au printemps 1968, un vent de contestation souffle sur le vieux continent. En France, des émeutes étudiantes éclatent à Paris le 10 mai. Elles lancent l’événement qui est rentré dans l’histoire sous le nom de « Mai 68 ». Face à la répression policière, les syndicats soutiennent le mouvement étudiant et appellent à la grève générale. Largement suivie, le nombre de grévistes atteint 6 à 9 millions le 22 mai sur un nombre total de 15 millions de salarié.e.s. Si le conflit social trouve une issue lors de la signature des accords de Grenelle le 26 mai, le souffle révolutionnaire des événements de Mai 68 perdure dans le temps et dans l’espace.

Ainsi, l’idée d’autogestion prend place dans les esprits. On théorise alors sur la possibilité de se passer des patrons en mettant sur pied des collectifs de travail, avec une propriété collective des moyens de production. En Belgique, la gauche chrétienne se montre sensible à cette forme d’organisation du travail. Puis, en 1973, l’occupation de l’usine LIP par ses ouvriers, qui s’organisent ensuite en autogestion, rend tangible cette théorie et impacte le monde ouvrier.

Pour ce sujet, les auteures détaillent dans un premier temps l’historique du Balai libéré. Puis, elles s’intéressent à d’autres expériences d’autogestion au féminin en Belgique et cherchent à savoir quel en est l’impact sur la vie professionnelle et personnelle de ces militantes ouvrières. Voici le fruit de leurs recherches et réflexions.

Amélie Roucloux, formatrice

Historique d’une expérience d’autogestion au Balai libéré

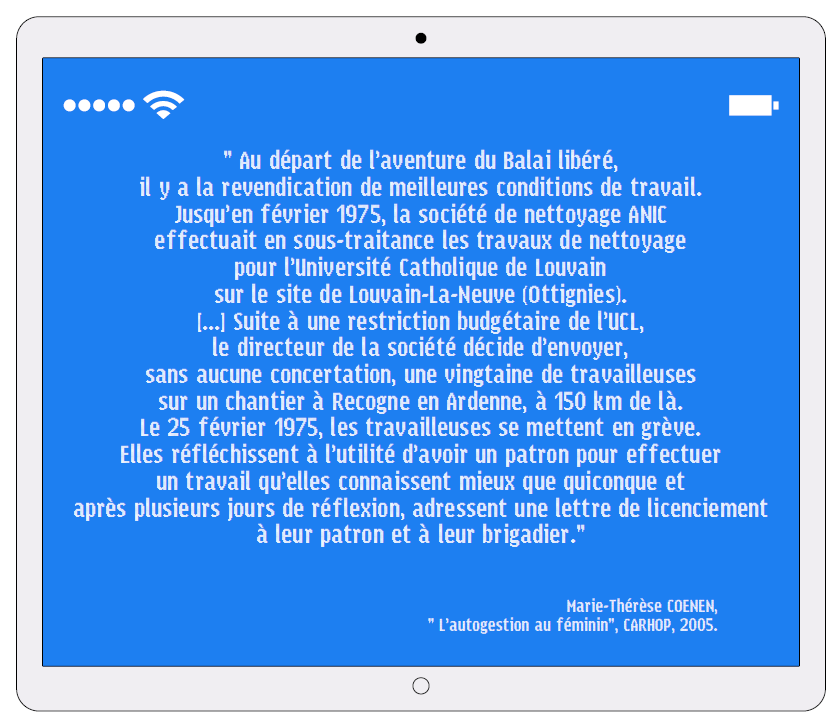

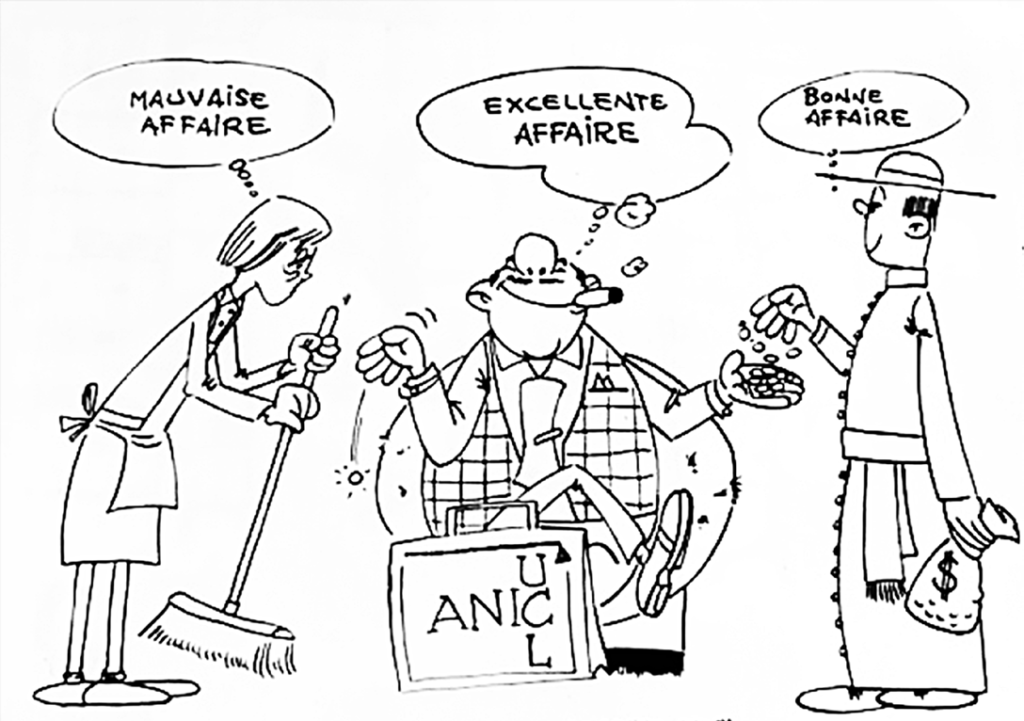

L’asbl le « Balai libéré » nait de l’initiative d’un groupe de travailleuses d’une entreprise de nettoyage. Elles décident de licencier leur patron et de reprendre en autogestion leur société, ANIC. Prenant ainsi le contrôle, elles rebaptisent leur entreprise.

Les travailleuses du Balai libéré ne sont pas seules dans leur initiative. Située dans la toute nouvelle ville de Louvain-la-Neuve, l’entreprise bénéficie à la fois du soutien de l’Université catholique de Louvain qui réitère son contrat et à la fois du soutien financier de l’Institut Cardijn. Dans leur dynamique autogérée, les travailleuses sont aussi soutenues par les organisations syndicales.

Novembre 1974,

Les travailleuses de la société de nettoyage ANIC se rebellent contre leur patron concernant leurs conditions de travail. Elles sont payées 78 francs de l’heure alors que le tarif normal est de 102 francs de l’heure ; leurs frais de déplacements ne sont pas remboursés ; si elles cassent du matériel, le montant de celui-ci est retenu sur leur salaire ; elles n’ont pas de tenue de travail fournie par l’employeur ; enfin, certaines travaillent plusieurs mois sans avoir encore signé leur contrat.

Février 1975,

La société ANIC perd son contrat avec l’Université catholique de Louvain. Le patron prend alors la décision unilatérale d’envoyer ses travailleuses sur un nouveau site de travail, à 150 km de là. S’opposant à cette décision, les ouvrières se mettent en grève et rédigent une lettre de licenciement à l’attention de leur patron.

10 mars 1975,

Avec l’aide des syndicats, l’ASBL le « Balai libéré » voit le jour. Pour les aider à se lancer, les travailleuses bénéficient d’un prêt de l’Institut Cardijn qui s’élève à hauteur de 50.000 francs. De plus, elles récupèrent le contrat de nettoyage auprès de l’Université catholique de Louvain.

1978,

L’ASBL connait des moments difficiles en raison d’un budget sous-évalué et de la réalisation de nouveaux investissements trop conséquents. Dès lors, les ouvrières décident de mettre en place un plan de crise. Elles renoncent à une augmentation salariale et chacune accepte un jour de chômage par semaine.

Juillet 1979,

L’ASBL du « Balai libéré » devient une coopérative dans laquelle les ouvrières possèdent chacune des parts. De 1975 à 1980, l’entreprise autogérée passe de 35 à 96 personnes. Durant cette période, les travailleuses améliorent leurs conditions de travail : il y a une meilleure coordination, les horaires sont conçus en fonction des transports en commun, des contraintes de la vie, on veille à l’égalité salariale et les barèmes sont adaptés sur ceux du secteur.

1988,

L’entreprise autogérée le « Balai libéré » ferme ses portes.

Les enjeux démocratiques de l’autogestion féminine

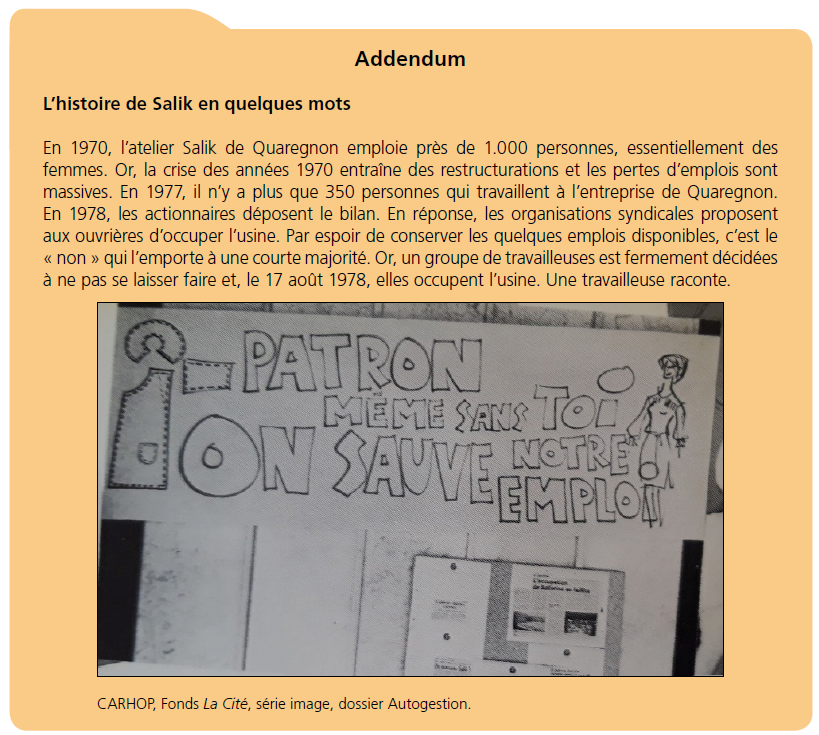

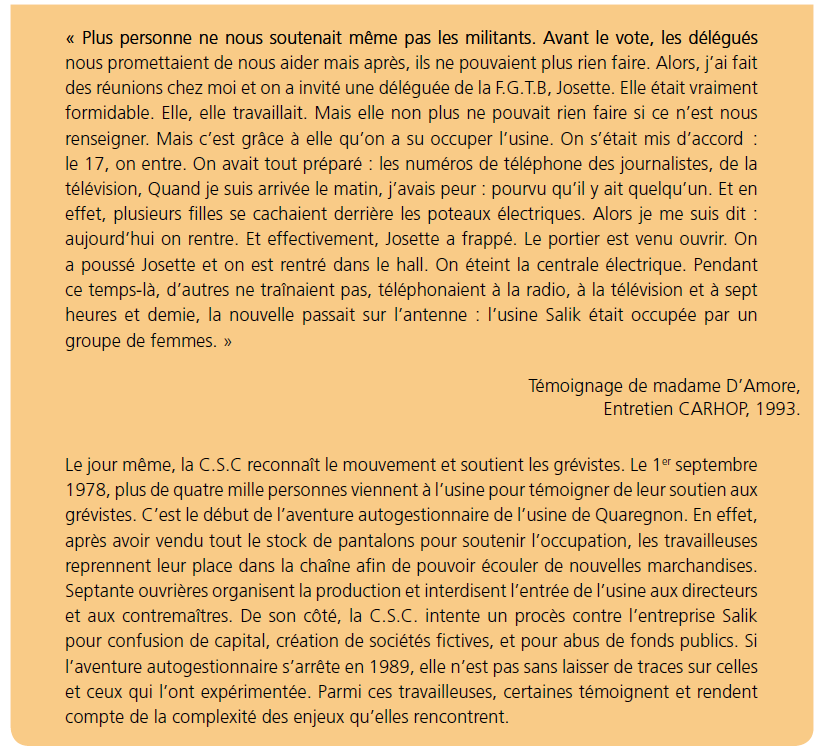

Durant les années 1970 et 1980, les travailleuses du « Balai libéré » ne sont pas les seules à s’emparer de la gestion de leur entreprise et à prendre leur destin en main. Ainsi, en 1976, l’usine de filature Daphica devient la coopérative « Les Textiles d’Ere ». En 1978, l’usine de de pantalon Salik devient « Le comité des Sans Emploi » puis, en 1980, la coopérative « L’Espérance ». Pour ces femmes et ces travailleuses, cette expérience constitue une révolution sociale et culturelle.

Ce qui frappe dans l’aventure autogestionnaire, ce sont les avancées émancipatrices pour celles et ceux qui la vivent. La hiérarchie contraignante de la productivité est ainsi balayée pour lui substituer les dynamiques de solidarité et de liberté. Ainsi, une travailleuse se souvient que « le passé, c’étaient des tabliers de couleurs différentes selon les chaînes de travail de manière à repérer les infiltrations de corps étrangers. Chacune à sa place et pas question de sortir du rang. Désormais, la couleur des tabliers n’a plus aucune importance. La communication est ouverte et les décisions se prennent en assemblée générale. »[1] Dans l’autogestion, le groupe de travail se réapproprie l’outil dans une dynamique émancipatrice et non plus aliénante.

Ce qui frappe dans l’aventure autogestionnaire, ce sont les avancées émancipatrices pour celles et ceux qui la vivent. La hiérarchie contraignante de la productivité est ainsi balayée pour lui substituer les dynamiques de solidarité et de liberté. Ainsi, une travailleuse se souvient que « le passé, c’étaient des tabliers de couleurs différentes selon les chaînes de travail de manière à repérer les infiltrations de corps étrangers. Chacune à sa place et pas question de sortir du rang. Désormais, la couleur des tabliers n’a plus aucune importance. La communication est ouverte et les décisions se prennent en assemblée générale. »[1] Dans l’autogestion, le groupe de travail se réapproprie l’outil dans une dynamique émancipatrice et non plus aliénante.

Mais comme toute expérience humaine, l’autogestion connait ses imperfections et ses besoins de rééquilibrages. Parfois ils réussissent, parfois non. Madame D’Amore, l’une des initiatrices du mouvement, se souvient et déclare que « le travail en autogestion n’est pas évident. Nous n’étions pas prêtes à travailler en autogestion. Tout le monde se prenait pour quelqu’un. Tout le monde voulait faire le chef. Certaines en profitaient pour fumer, bavarder… Alors, avec celles qui avaient un peu plus de conscience professionnelle et qui faisaient leur boulot, il y avait des conflits internes. Bien sûr, il y avait des assemblées générales mais ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole et les mêmes qui se taisent. ». D’une occupation d’usine, les travailleuses de Salik passent en autogestion. Mais le temps nécessaire à cette transition épuise les travailleuses qui, petit à petit, quittent l’aventure. Quand les femmes se lancent dans l’aventure autogestionnaire, cela a des répercussions au-delà des murs de l’usine et prend aussi place au cœur des familles des travailleuses. En effet, au vu du rôle traditionnel occupé par les femmes dans les structures familiales de l’époque, l’implication des travailleuses dans l’occupation de l’usine bouscule la structuration de ces dernières. Pour mener à bien cette occupation et la production en autogestion, elles doivent réaménager leur temps et les priorités qu’elles y mettent. Ainsi, ce temps, qui se construit au départ dans un équilibre entre vie familiale et professionnelle, ne peut plus se structurer comme tel. Les travailleuses restent dans leur usine pour défendre leur emploi. Les structures familiales qui préexistent à l’occupation de l’usine doivent maintenant s’adapter à ce changement d’équilibre. Liliane Ray se souvient que « [c]’était une aventure extraordinaire. Pour nous, c’était la révolution totale dans tous les domaines ! ».

Quand les femmes se lancent dans l’aventure autogestionnaire, cela a des répercussions au-delà des murs de l’usine et prend aussi place au cœur des familles des travailleuses. En effet, au vu du rôle traditionnel occupé par les femmes dans les structures familiales de l’époque, l’implication des travailleuses dans l’occupation de l’usine bouscule la structuration de ces dernières. Pour mener à bien cette occupation et la production en autogestion, elles doivent réaménager leur temps et les priorités qu’elles y mettent. Ainsi, ce temps, qui se construit au départ dans un équilibre entre vie familiale et professionnelle, ne peut plus se structurer comme tel. Les travailleuses restent dans leur usine pour défendre leur emploi. Les structures familiales qui préexistent à l’occupation de l’usine doivent maintenant s’adapter à ce changement d’équilibre. Liliane Ray se souvient que « [c]’était une aventure extraordinaire. Pour nous, c’était la révolution totale dans tous les domaines ! ».

Émancipatrice pour les femmes, l’expérience autogestionnaire féminine amène donc le besoin de repenser la structure familiale afin de pouvoir mener une lutte collective. Et, pour les personnes qui le vivent, ce n’est pas toujours évident à réaliser. Ainsi, Liliane Ray explique que

« Quand on est mère de famille et qu’on doit y passer les jours et les nuits [occupation de l’usine], c’est pas évident. Mais toutes ces femmes se sont mises debout. On vivait une révolution sociale et culturelle importante à l’intérieur de l’entreprise et aussi à l’extérieure parce qu’il a fallu se battre avec nos maris. Il fallait qu’ils fassent la bouffe et lavent les gosses… J’ai connu des ménages qui se sont défaits parce que, quand on passe par là, quand on vit ça, on n’est plus jamais la même, on devient quelqu’un d’autre, ça vous transforme. Partout, on s’imposait. On voulait être nous-mêmes, être reconnues pour ce que nous étions. Les femmes qui ont vécu ça ne sont plus jamais redevenues des petits toutous. »[2]

Mais parfois, les familles parviennent à réaliser cette adaptation et resserrent les rangs. Le partage d’expériences militantes est un facteur qui permet de cimenter les liens familiaux. Ainsi, Raphaël, le fils de Madame D’Amore, initiatrice de l’occupation de l’usine, se souvient de l’impact de cette grève sur sa mère et sa famille.

« Mon frère et moi étions de jeunes militants de la J.O.C. Avant l’occupation, ma mère nous reprochait tout le temps nos arrivées tardives et le fait qu’on aille manifester, distribuer des tracts et se faire bastonner par la police. Elle nous disait que ce n’était pas ça qui nous donnerait à manger ni nous ferait réussir nos études. Après la réunion qui a précédé l’occupation, elle s’est tout naturellement tournée vers mon frère et moi et nous a demandé comment on fait pour occuper une entreprise. Avec d’autres militants de la J.O.C., on lui a donné un canevas : il faut avertir la presse, mettre un comité de grève sur pied, prévenir les syndicats et essayer de conscientiser un maximum de gens pour vous soutenir dans votre action. À partir de ce moment-là, pour ma mère, tout a changé.

Les rapports entre mes parents et moi ont été complètement bouleversés parce qu’on vivait les mêmes choses ensemble. Mon frère et moi, on a eu une liberté totale d’action parce qu’on se retrouvait dans les mêmes manifestations et les mêmes occupations. Quand mon frère est devenu permanent de la J.O.C., c’est ma mère qui s’occupait de l’intendance pendant les soirées. Elle préparait les soupers spaghetti et les pizzas. Elle nous suivait quasiment partout. Ça l’a marquée. Encore aujourd’hui, quand j’engueule ma fille qui veut sortir et rentrer tard, c’est ma mère qui prend sa défense et me traite de vieux con.

Tous les rapports ont basculé dans l’autre sens. La vision que j’avais par rapport aux adultes a complètement changé aussi. Le discours de l’époque, c’était que l’adulte est l’ennemi des jeunes. Mais comment je pouvais considérer ma mère, qui occupait son entreprise, comme mon ennemie ? Comment je pouvais considérer mon père, pensionné mineur, membre du parti communiste italien, comme mon ennemi ? Tout ça a changé notre vie. »[3]

Il y aurait bien d’autres expériences individuelles issues d’expériences autogestionnaires dont on pourrait parler. Toutefois, nous espérons que la mise en regard de deux situations opposées permet de rendre compte de la complexité des enjeux que rencontrent les travailleuses dans les usines autogérées.

Conclusion

Comme le montre les différents témoignages, l’autogestion au féminin n’est pas quelque chose de facile et ne s’organise pas n’importe comment. Partant d’une impulsion spontanée de défense de leurs droits, comme au Balai libéré, ou de leurs emplois, comme à Salik, les travailleuses se réapproprient l’outil. Il faut alors s’organiser avec l’aide des syndicats.

Or, l’organisation en autogestion ne s’improvise pas. En effet, la conflictualité ne disparait pas complètement avec le patron. Il faut donc trouver un système de fonctionnement où chacune s’y retrouve et qui ne permet pas à un nouveau système de leadership de s’installer. C’est en parvenant à mettre en place ce système équilibré que l’on peut installer une forme de démocratie en entreprise. Chacun peut alors s’exprimer librement, chaque avis est pris en considération et discuté lors de réunions collectives.

Ensuite, une entreprise autogérée doit trouver des partenaires et des alliés. Ainsi, très vite les travailleuses trouvent des soutiens extérieurs capables de leur apporter une aide financière ou matérielle. Petit à petit, elles apprennent les rudiments de la gestion de la production. Bénéficiant de soutiens financiers, les travailleuses mettent en balance les bénéfices avec les dépenses telles que l’achat de matériel, les salaires, les taxes, les assurances, les avocats, etc.

Mais, en tant que femmes, elles doivent parvenir à imposer leurs revendications à la fois dans la sphère professionnelle et privée. Et, sur ce point, les mentalités ont la vie dure. À la lecture des témoignages, on découvre les difficultés que les travailleuses rencontrent, que ce soit dans leur vie active ou leur vie de famille. Pour beaucoup, la place des femmes est à la maison et le rôle de l’homme est de subvenir aux divers besoins de sa famille.

Mais, en tant que femmes, elles doivent parvenir à imposer leurs revendications à la fois dans la sphère professionnelle et privée. Et, sur ce point, les mentalités ont la vie dure. À la lecture des témoignages, on découvre les difficultés que les travailleuses rencontrent, que ce soit dans leur vie active ou leur vie de famille. Pour beaucoup, la place des femmes est à la maison et le rôle de l’homme est de subvenir aux divers besoins de sa famille.

Dans les années 1970, c’est un univers très masculin qui a encore à l’esprit les grandes grèves et une certaine nostalgie des mineurs. Or, avec les grèves et l’occupation de leurs usines, les femmes imposent un respect et une profondeur. Au Balai libéré, elles vont même jusqu’à prendre l’initiative de licencier leur patron, le déclarant incompétent. Elles prennent alors pied dans des centrales syndicales.

Pour aller plus loin

Photos et témoignages écrits : archives du CARHOP.

Marie-Thérèse COENEN, « Quel Look, mon Salik ! », dans Les cahiers de La Fonderie, La Fonderie, 1993.

Marie-Thérèse COENEN, L’autogestion au féminin, CARHOP, 2005.

Céline CAUDRON, « Les occupations de Siemens et ex-Salik », dans La révolution totale dans tous les domaines, CARHOP, 2008.

Interview de Chanoine F, travailleuse chez Salik d’août 1968 à mars 1973, Bruxelles.

[1] Marie-Thérèse COENEN, « L’autogestion au féminin », Analyse en ligne, CARHOP, 2005.

[2] Céline CAUDRON, « Les occupations de Siemens et ex-Salik » dans La révolution totale dans tous les domaines, CARHOP, 2008.

[3] Ibidem

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique

Chanoine, W., Ghaye, E. « Années 1970 : “l’autogestion n’est pas de la tarte mais cela vaut le coup” », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°10 , septembre 2019, mis en ligne le 24 octobre 2019. URL : http://www.carhop.be/revuescarhop/

BEN FREDJ Mohamed (Étudiant, ISCO-CNE)

FANNI Anna (Étudiante, ISCO-CNE)

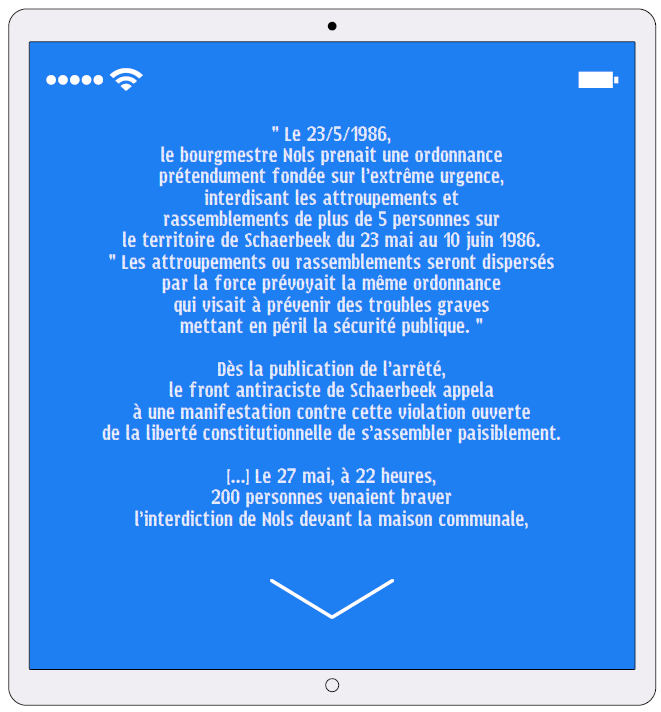

Que se passe-t-il à Schaerbeek en 1986 ? Qui est Roger Nols ? Pourquoi vote-t-il une ordonnance qui cherche à prévenir un cas de péril imminent, mais qui restreint, dans le même temps, certaines libertés fondamentales ? Comment se structurent les mobilisations associatives et citoyennes dans cette commune ?

Que se passe-t-il à Schaerbeek en 1986 ? Qui est Roger Nols ? Pourquoi vote-t-il une ordonnance qui cherche à prévenir un cas de péril imminent, mais qui restreint, dans le même temps, certaines libertés fondamentales ? Comment se structurent les mobilisations associatives et citoyennes dans cette commune ?

Le déroulé des événements à Schaerbeek prend place dans un contexte plus global. Suite à la crise économique des années 1970, le nombre d’emplois disponibles diminue. De plus en plus d’immigrés se retrouvent alors dans des situations de précarité. Ceux-ci sont concentrés dans les grands centres urbains, désertés par la population belge qui leur préfère la périphérie des villes. On crée des autoroutes urbaines pour faciliter les trajets entre le centre et la périphérie, et ces changements urbanistiques s’accompagnent de spéculation immobilière dans certains quartiers populaires. Ainsi, la crise économique renforce les mutations sociologiques des villes, et les années 1970 et 1980 sont marquées par de vifs débats concernant l’intégration des populations étrangères.

Au niveau législatif, la Belgique suit deux dynamiques bien distinctes. D’une part, elle restreint les conditions d’accès au territoire, et d’une autre, elle réfléchit aux moyens d’intégrer les personnes d’origine étrangère qui sont déjà présentes. Ainsi, dès 1974, elle décide de mettre un terme à l’immigration économique en stoppant notamment le recrutement de main-d’œuvre étrangère par contingent. Parallèlement, il faut permettre aux personnes légalement installées sur le territoire de trouver leur place dans la société belge. Plusieurs lois sont votées à cet effet. Celle du 15 décembre 1980 fixe les conditions d’accès « au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers ». Elle offre aux étrangers un véritable statut administratif. L’année suivante, le 30 juillet 1981, la loi « Moureau » précise quels types de comportements racistes ou xénophobes sont réprimés et peuvent faire l’objet d’une plainte. Plus tard, le 28 juin 1984, la loi « Gol » institue le Code de la nationalité belge. Elle facilite l’acquisition de la nationalité, ce qui permet aux étrangers de bénéficier des droits et des devoirs du Citoyen. Cela a notamment son importance concernant l’exercice du droit de vote puisque la Constitution n’autorise pas les personnes n’ayant pas la nationalité belge à voter. Cela étant, ces changements législatifs atténuent sans pour autant faire disparaître les tensions culturelles et sociales créées par la crise économique.

La période « nolsiste » à Schaerbeek peut être vue comme un effet de loupe par rapport à ce qu’il se passe à Bruxelles durant cette période. En effet, des décisions communales stigmatisent de plus en plus la population étrangère vivant sur son territoire. En réaction, de nombreuses mobilisations citoyennes et associatives voient le jour, puis tendent à se regrouper. Aujourd’hui, Schaerbeek bénéficie encore de la vivacité de cette vie associative.

Les événements qui émaillent cette période sont tellement nombreux qu’il est ardu d’en dessiner tous les ressorts. La présentation orale souffre donc d’ellipses dans la description des événements. Pour suivre les réflexions des étudiant.e.s sans pour autant perdre ce qui anime leur propos, des liants sont ajoutés ici pour la mise en récit. Sélectionnant quelques événements clefs, les auteur.e.s présentent la commune et ses acteurs. Il et elle développent ensuite quelques événements choisis qui sont selon elles et eux marquant pour cette période. Enfin, il et elle concluent sur les enjeux démocratiques qui accompagnent cette histoire. Voici le fruit de leurs recherches et réflexions.

Amélie Roucloux, formatrice

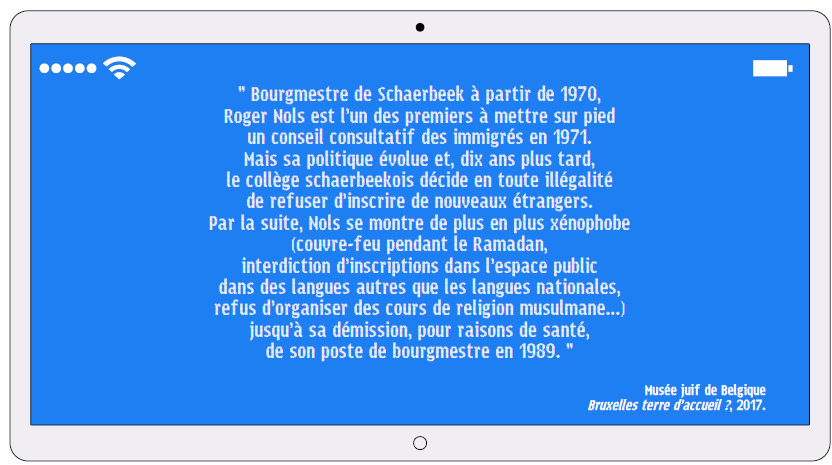

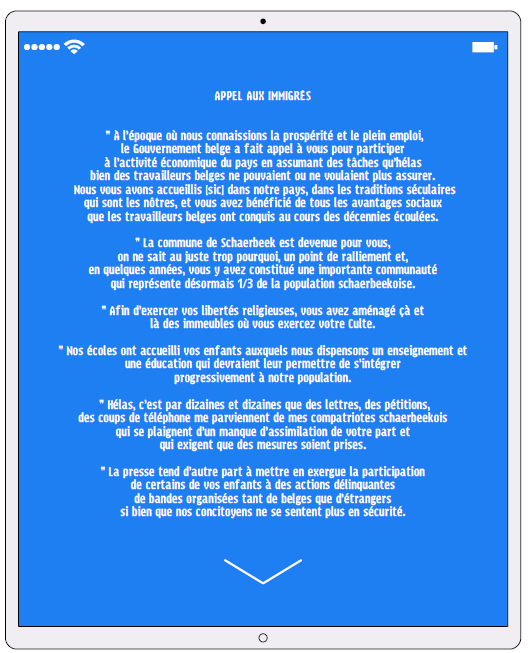

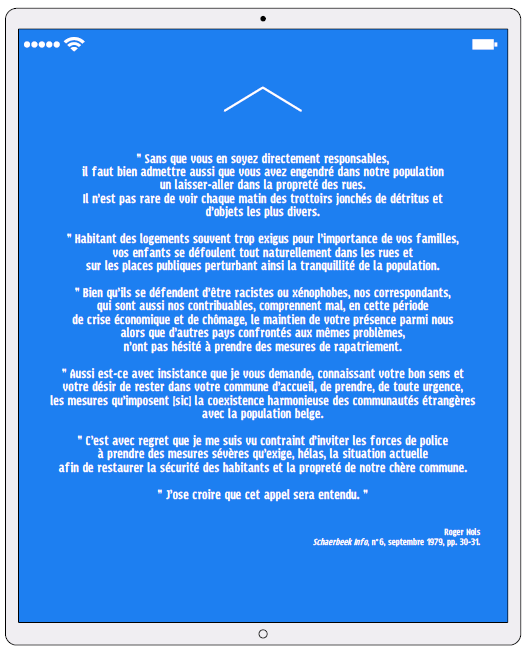

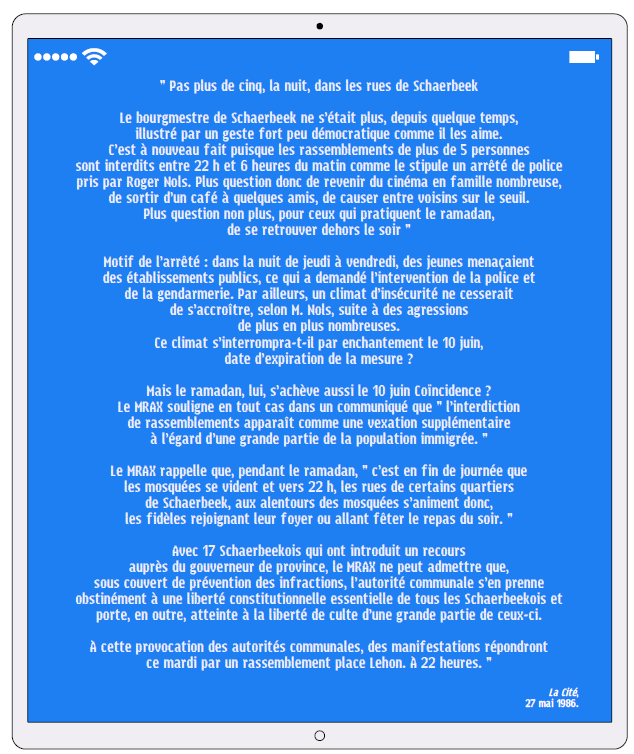

Rapide aperçu historique du sujet