Marie-Thérèse Coenen (historienne, CARHOP asbl)

«L’université populaire de Bruxelles émerge, en février 2009, de la volonté de quelques acteurs issus des milieux associatif, syndical et universitaire, dont la collaboration en matière d’éducation et de formation d’adultes peu qualifiés dure depuis plus de 30 ans. Ce projet se veut un lieu des possibles et d’interactions entre les travailleurs du secteur associatif, entre les habitants du quartier et les associations, entre tous ceux qui partagent l’idée qu’il est nécessaire d’agir et de réfléchir contre le déterminisme social et éducatif qui entrave l’égalité des chances et des conditions »[1]. Nous rencontrons à Saint-Gilles, dans les locaux du Centre Formation Société (CFS), Alain Leduc et Matéo Alaluf[2], deux promoteurs de cette initiative.

L’université populaire du 21e siècle s’inscrit dans un contexte où la démocratisation des études et le développement de l’éducation permanente sont devenus une réalité tangible. Se pose alors la question de l’intérêt d’un tel projet si on met de côté celui d’assister à des conférences intéressantes et d’acquérir ou entretenir un certain savoir. Plutôt que de démocratisation, Matéo Alaluf préfère parler de « démographisation » des études. « Hier », souligne-t-il, « les études s’adressaient à une élite. Aujourd’hui, le public s’est élargi. Quand j’étais étudiant, il y avait la jeunesse travailleuse et la jeunesse étudiante. La scolarité obligatoire allait jusqu’à 14 ans, mais déjà à 16 ans et surtout à 18 ans, la plupart quittaient l’enseignement. À la fin du secondaire, beaucoup n’étaient déjà plus là. Aujourd’hui, avec l’obligation jusqu’à 18 ans, la jeunesse est scolarisée et il n’y a plus cette distinction. Mais la scolarisation des uns n’est pas celle des autres. Elle est très inégale. Ce n’est pas parce que les jeunes sont à l’école qu’il y a une démocratisation des études. Il y a un passage à l’école et ce n’est pas pour cela que les inégalités scolaires sont moindres que les inégalités sociales qu’il y avait avant cette « démographisation ». Les études des uns ne sont pas celles des autres. »

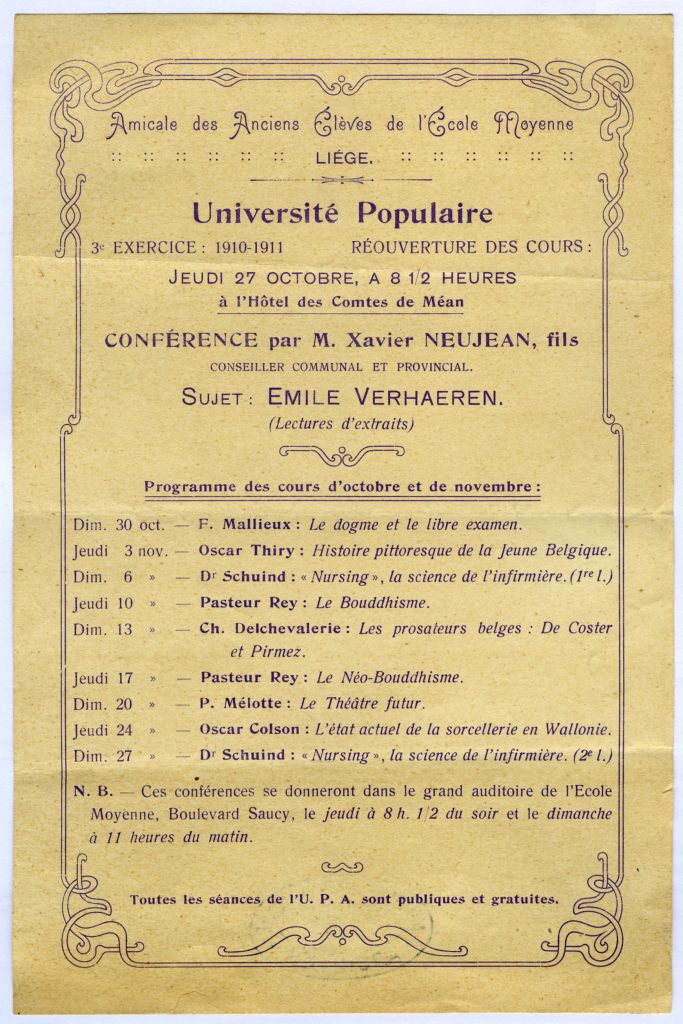

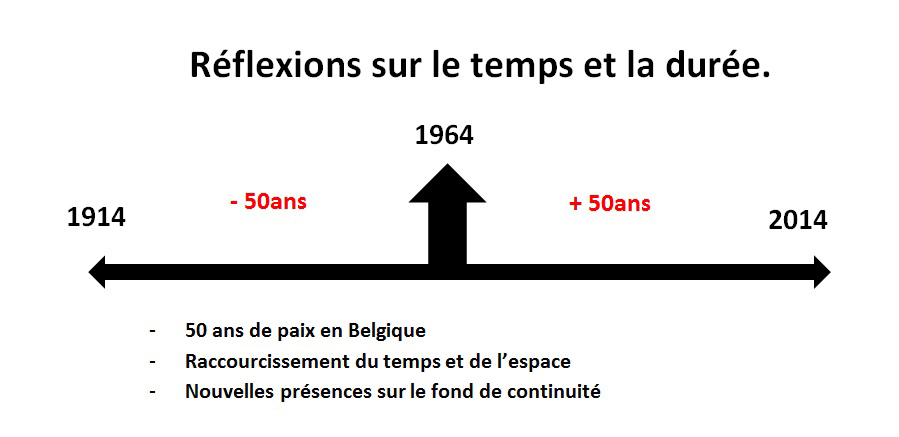

L’Université populaire de Bruxelles s’ancre à la fois dans le temps court, le renouveau des universités populaires en France à partir de 2003, et dans le temps long, puisque ses racines plongent dans les initiatives de démocratisation de l’enseignement et de la formation qui mobilisent les gauches dans les années 1960 et suivantes. Nous aborderons donc dans une première partie, les expériences et les options fondamentales en matière de formation d’adultes qui ont amené les partenaires de l’Université populaire de Bruxelles à lancer cette nouvelle initiative socioculturelle, dont la genèse et les objectifs seront traités dans un deuxième temps.

Pour Matéo Alaluf, les racines de l’université populaire du 21e siècle remontent aux années 1960, autour d’une certaine idée de la démocratie culturelle et de l’ouverture de l’université aux classes populaires. Il est alors assistant à l’Université libre de Bruxelles et président de la CGSP-ULB. Ensuite il deviendra enseignant et responsable de l’Institut des sciences du travail à l’ULB. « Fin des années 1960, nous avions la volonté d’ouvrir l’université aux classes populaires. Elle était fermée aux classes populaires comme aux classes d’âges. Nous voulions transformer l’université et discutions d’un projet de licence comme cela se faisait à la FOPES (UCL). Nous connaissions Émile Creutz ainsi que l’expérience de l’Open university en Angleterre. René De Schutter, secrétaire de la Régionale de la FGTB de Bruxelles[3], devient membre en 1971 du Conseil d’administration de l’ULB et nous soutient. Dans notre projet, le programme ne devait plus suivre une approche « académique » par champs disciplinaires, mais un regroupement sur des matières avec une approche interdisciplinaire. Pour donner cours, il ne fallait ni être docteur ni avoir un titre académique. On voulait le changement ».

En plus d’un programme interdisciplinaire et des enseignants « non académiques », il est nécessaire, pour avoir une véritable ouverture, donner accès à des candidats-étudiants peu diplômés, mais ayant une expérience.

Début 1970, l’ULB souhaite s’implanter en Wallonie. L’occasion d’ouvrir un programme universitaire à destination des adultes débouchant sur un diplôme est saisie. À Nivelles, qui voit la première expérience, l’orientation proposée est la licence en sciences du travail à horaire décalé avec comme finalité la « Gestion de la formation et de la transition professionnelle ». L’expérience est menée avec le Centre socialiste d’éducation permanente (CESEP). À Charleroi, c’est une licence en sciences du travail à horaire décalé qui est proposée avec l’orientation « Développement social ».[4] Le public visé est celui des animateurs-formateurs. L’accès par des passerelles et sur dossier – par la valorisation de l’expérience – doit permettre à un public de non-universitaires d’accéder à la formation qui se déroule à horaire décalé et en décentralisation.[5] Matéo Alaluf précise : « à Nivelles, nous avons fait la première expérience inter-facultaire avec des découpages de programmes qui ne se voulaient pas disciplinaires. Mais très vite, la structure académique a repris le dessus dans les procédures de nominations et ensuite dans les contenus. Le poids institutionnel était tel qu’ils ont eu raison de ce que nous pensions et voulions ».

Sur le plan pédagogique, les travaux de Bertrand Schwartz[6] sont une source d’inspiration, mais c’est surtout le CUCES (Centre universitaire de coopération économique et sociale) à Nancy et sa vision de l’éducation des adultes qui les intéressent. Le CUCES partait des savoirs et des compétences des personnes. Ainsi, un cours « coupe couture » pouvait devenir le point de départ pour construire un nouveau savoir. C’est aussi la découverte de la non-directivité : « nous avons tenté », poursuit Matéo Alaluf, « de l’appliquer dans nos pratiques professionnelles et militantes. D’une part, l’idée que le savoir était chez les gens a été très importante dans la formation syndicale où le formateur, l’animateur n’était là que pour développer les idées qui étaient exprimées autour de la table. D’autre part, nous souhaitions implémenter ces méthodes même dans l’Université. Même si l’Université peut capter les innovations et a une certaine capacité d’absorption des idées, nous avons rencontré quelques difficultés pour faire accepter ces méthodes d’apprentissage».

1970 : L’université syndicale à la FGTB-Bruxelles-Hal-Vilvorde-Liedekerke

Pour Alain Leduc, l’intérêt pour la formation d’adultes remonte à sa participation à l’Université syndicale mise en place par la FGTB de Bruxelles, à l’initiative de René De Schutter, au début des années 1970. Camille Deguelle[7] en était le président. Cette formation de haut niveau, l’Université syndicale, comme l’avaient appelée les délégués, avait pour objectif de valoriser la promotion collective, mais non individuelle, l’évaluation collective, le refus d’une sanction par diplôme, et enfin une approche critique de la connaissance contre la simple transmission d’un savoir théorique ou technico-pratique.[8] « Comme militant », dit-il, « j’ai participé à l’Université syndicale. On voulait apporter aux délégués autre chose que des formations techniques, une certaine compréhension du monde économique et syndical : comprendre l’économie, la sociologie, comprendre le monde, mais dans la mesure où il y avait la volonté d’intégrer les militants migrants à la FGTB non seulement comme affiliés, mais aussi comme délégués syndicaux, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait des problèmes de lecture et d’écriture. C’est comme cela que sont nés les cours d’alphabétisation pour les immigrés, pour les Espagnols en 1969 et les Marocains en 1971 ». [9] Les références théoriques mobilisées sont Pierre Bourdieu (1930-2002) avec « l’héritage et la reproduction »[10] et Paulo Freire (1921-1997) avec ses écrits sur l’éducation populaire[11]. « C’était important pour nous. Dans le groupe d’alphabétisation, il y avait beaucoup de chrétiens de gauche qui étaient branchés sur la théologie de la libération. Nous formions une équipe très militante et riche [de ses composantes]. Cette expérience d’université syndicale est, pour moi, un embryon d’université ouverte. Il s’agissait de travailler la question du savoir avec les gens en commençant par le niveau le plus bas, c’est-à-dire apprendre à lire, à écrire, à compter. » Le lien avec la FGTB de Bruxelles subsiste dans l’université populaire contemporaine puisque la FGTB reste une composante fondatrice de l’Université populaire à Bruxelles.