Adrian Thomas (historien, ULB-Centre d’Histoire et de Sociologie des Gauches)

Durant un siècle, une entreprise a fait la fierté du Pays Noir comme de l’économie nationale. Les Ateliers de constructions électriques de Charleroi ont largement contribué à l’électrification de la Belgique, à la densification de son réseau de transports publics et à l’équipement de sa métallurgie. Son activité n’a cessé de se diversifier, comme l’indique son slogan (« du moulin à café à la centrale nucléaire »), quitte à trop s’éparpiller. La Société générale de Belgique (SGB), son actionnaire majoritaire historique, l’a porté aux nues dès les années 1920 avant de l’entraîner dans sa chute à la fin des années 1980. Retour sur une épopée industrielle au destin tragique.

Les débuts prometteurs de la société de Julien Dulait (1881-1904)

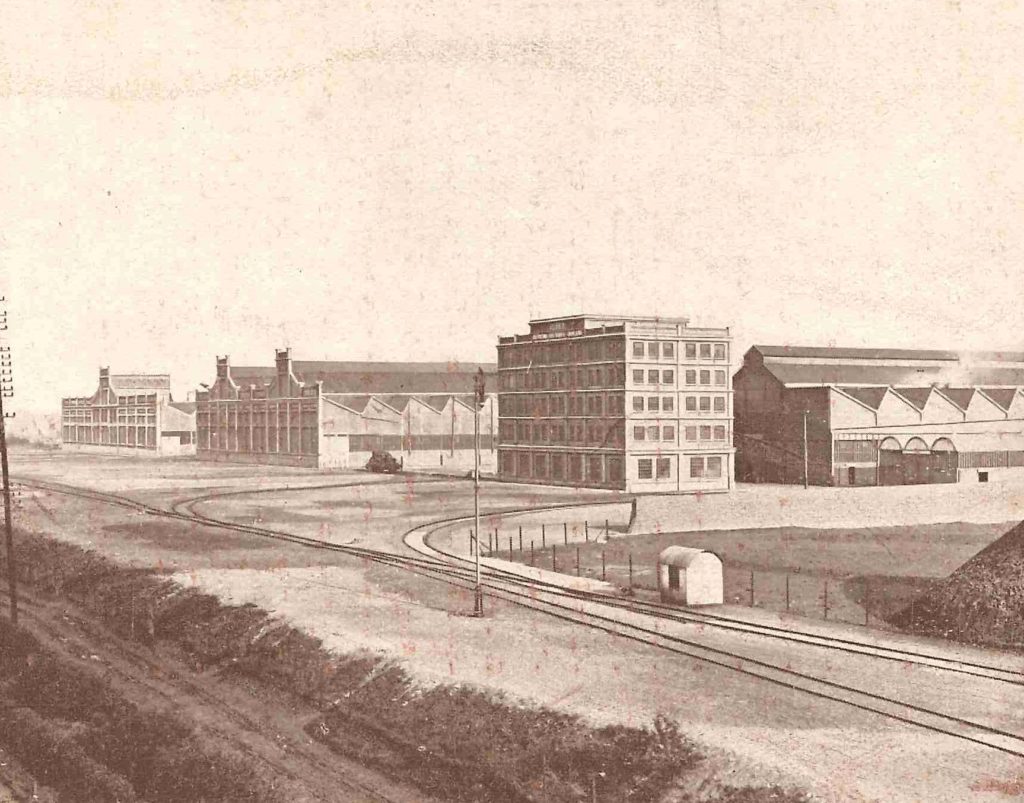

Les racines des ACEC sont intimement liées à la vie de Julien Dulait. Ingénieur comme son père, tous deux expérimentent de nouveaux procédés techniques dans leur petit laboratoire familial de Charleroi. Son extension nécessite son déménagement en 1881 dans des ateliers modernes à Marcinelle, chaussée de Philippeville (l’actuelle rue Cambier Dupret). Grâce à la Compagnie générale d’électricité, Dulait y fonde en 1886 la Société électricité et hydraulique, consacrée à la fabrique d’appareils mécaniques en la matière. Dulait y fait valoir ses inventions, à savoir sa propre dynamo, facile d’usage et bon marché, le pandynamomètre et un régulateur qui porte son nom. Dulait continue à déposer des brevets pour des moteurs, des transformateurs et un dispositif de ventilation hydraulique. La firme érige en 1888 la première centrale électrique belge à Charleroi puis conçoit maints systèmes pionniers d’éclairage urbain et minier.

La société croît rapidement. Dulait se lance dès 1894 dans la construction de tramways et de locomotives. Il innove et perfectionne bien d’autres équipements électromécaniques pour des charbonnages en Belgique et à l’étranger. Une nouvelle usine est installée en 1900 en France (Jeumont). En Russie, il fonde quatre filiales. Ce succès attire l’attention du roi Léopold II qui lui commande de nouvelles installations pour ses domaines royaux. Mais plus encore, par crainte d’une éventuelle absorption par l’allemand AEG, le roi incite l’opulent baron Édouard Empain à apporter assez de capitaux à Dulait, alors très affaibli, pour lui permettre de rester compétitif. C’est ainsi que sa Société anonyme électricité et hydraulique devient en 1904 les ACEC.[1]

La fondation des ACEC sous l’impulsion du baron Empain (1904-1918)

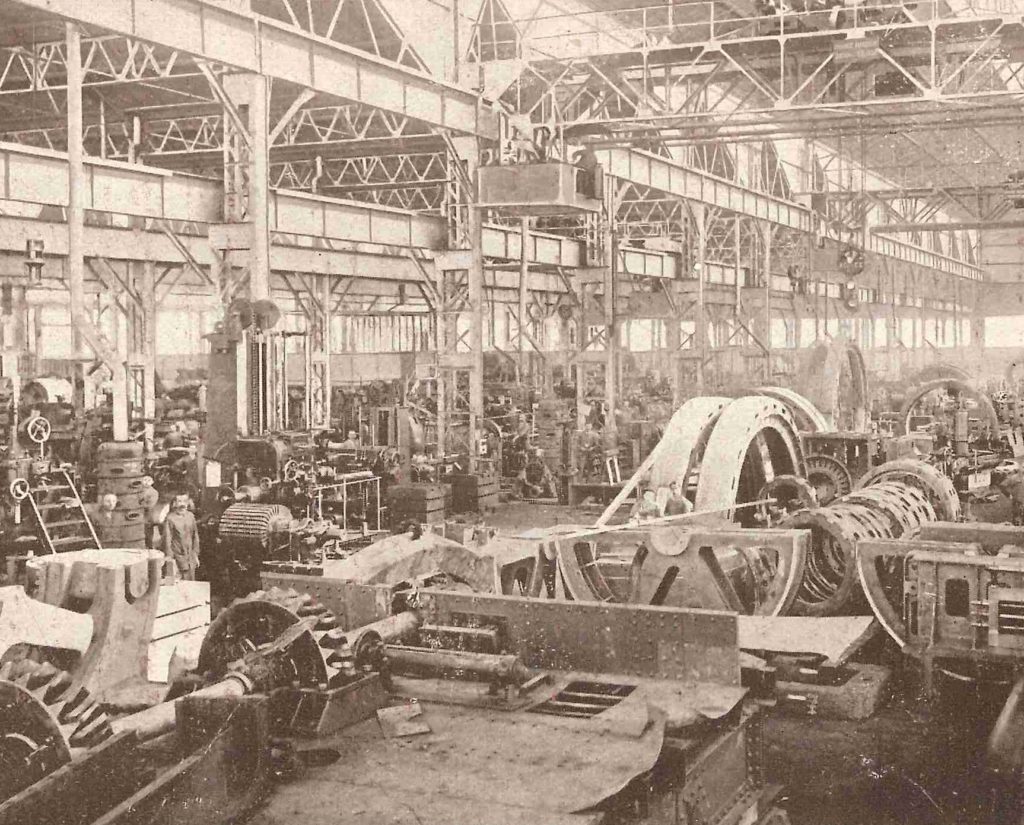

Les ACEC montent de niveau, passant de 715 ouvriers et ouvrières (1904) à 3 000 (1914). En plus de son site de la chaussée de Philippeville, les Ateliers gagnent une nouvelle usine à la Villette. La câblerie ouvre à son tour en 1910. Son parc industriel s’étend sur 103 hectares, au centre même de Charleroi. Sa production s’emballe. En 1908, Dulait laisse sa place d’administrateur délégué à son directeur général, Vital Françoisse, qui rationalise et perfectionne l’entreprise.

La Première Guerre mondiale est désastreuse pour les ACEC. L’allure ralentit, l’étau de la surveillance militaire occupante se resserre. En 1916, l’entreprise est mise sous séquestre, avant d’être pillée de fond en comble par les Allemands. 555 machines-outils ou de câblerie sont transférées outre-Rhin. En 1918, les ACEC se retrouvent sans machines, avec 341 ouvriers. Il faudra l’investissement d’un gros actionnaire pour relancer les Ateliers. Ce sera la SGB qui place alors massivement ses fonds dans les firmes stratégiques du pays.[2]

Continuer la lecture de « Histoire synthétique des ACEC (1886-1992) »