PDF

Dominique De Vos

(Membre du Bureau Conseil fédéral de l’égalité des chances entre hommes et femmes (CEC) Présidente de la commission sécurité sociale du CEC)

« À trop exalter l’égalité des chances, à laisser croire qu’elle a été ou est largement réalisée, on promeut l’idée que les inégalités sociales résultent de l’effort et du mérite, et on rend responsable celui qui échoue : il avait sa chance, il n’a pas su ou voulu la prendre. »[1]

Jacques Delors et Michel Dollé

Aborder l’emploi des femmes conduit immanquablement à s’intéresser au temps partiel qui conditionne les carrières de 850 000 femmes aujourd’hui.[2] Sa promotion massive débute il y a plus de quarante ans, dans un contexte de chômage grandissant. Les orientations politiques de la fin des années 1970 ont des répercussions malheureuses sur les femmes en quête de travail. À l’époque, la Commission du travail des femmes (CTF) s’est saisie du sujet « dont tout le monde parle » dans une vision large de l’avenir de l’emploi des femmes. Elle rend, dès 1976, un avis d’initiative.[3] Très vite, en réaction aux nouvelles réglementations de 1981, des associations féministes groupées au sein du Comité de liaison des femmes (CLF) s’alarment des dangers qui menacent le désir d’autonomie des femmes, de la régression sociale qui s’annonce. Le CLF a beau écrire, protester, dénoncer les discriminations potentielles et réelles, rien n’a pu infléchir la tendance.

Dans les années 1960, un travailleur sur quatre est une femme. Plus de la moitié sont mariées et 5,6 % des femmes travaillent à temps partiel. C’est la période du temps partiel dit « de prospérité », celui qui correspond à un souhait de ne travailler que quelques heures par semaine, celui dont ne dépendent pas les revenus minimums du ménage.

La décennie suivante confirme la progression des femmes dans l’emploi : en 1980, elles représentent 37,8 % de la population active. Mais la crise économique dans les secteurs industriels se solde par du chômage masculin, et appelle des mesures de résorption de celui-ci. Entre 1977 et 1982, la hausse démographique et la perte d’emplois font presque doubler le nombre de chômeurs (475 000 chômeurs hommes et femmes en novembre 1982). Au cours des négociations interprofessionnelles de la fin des années 1970, les partenaires sociaux vont s’accorder sur une politique globale sur les carrières : à savoir des mesures d’encouragement aux prépensions, à l’interruption de carrière et au temps partiel. Le temps partiel, dit « de crise » cette fois, est initié par les interlocuteurs patronaux comme une mesure de réduction du chômage qui va être enrobée de considérations sur les responsabilités familiales… des femmes.

Années 1980 : Essor du temps partiel, un piège sur mesure pour les femmes

L’accord du gouvernement Tindemans de juin 1977 voit dans le temps partiel une solution de redistribution du travail disponible. Le discours officiel vise à promouvoir le temps partiel pour les personnes qui le choisiraient en leur accordant des droits proportionnels au temps de travail effectué, et en facilitant la gestion des entreprises qui ne « devaient pas être pénalisées » en les employant.[4] À la demande du ministre de l’Emploi et du Travail, le socialiste Roger De Wulf, la CTF rend un deuxième avis en 1980[5], aussi divisé entre représentantes des employeurs et représentantes des syndicats que l’avis n° 655 du Conseil national du travail (CNT).[6]

En 1983, sous l’impulsion du nouveau ministre de l’Emploi et du Travail, le social-chrétien Michel Hansenne, une batterie de moyens promotionnels est déployés, pour inciter à travailler à temps partiel.[7] C’est le début d’un piège dans lequel vont être pris des travailleurs, et surtout des travailleuses, auxquelles les autorités vont rappeler leurs devoirs familiaux sous couvert de conciliation vie privée et vie professionnelle. Dans tous les États européens[8], avec des succès divers, des mesures de retrait du marché du travail s’adressent aux femmes afin qu’elles se consacrent davantage à leur famille plutôt qu’à leur autonomie économique.

Quinze ans plus tard, la ministre de l’Emploi et du Travail chargée de l’égalité des chances, la sociale-chrétienne Miet Smet, soutient encore que la réponse à la pénurie d’emploi est la généralisation du modèle « un emploi et demi par ménage (…) à l’instar du modèle des Pays-Bas qui fonctionne très bien pour mettre de nombreuses personnes au travail, souvent dans des emplois à temps partiel »[9]. Elle publie également une brochure à destination des entreprises pour leur vanter les avantages que le temps partiel représente pour elles !

Les étapes juridiques des droits proportionnels

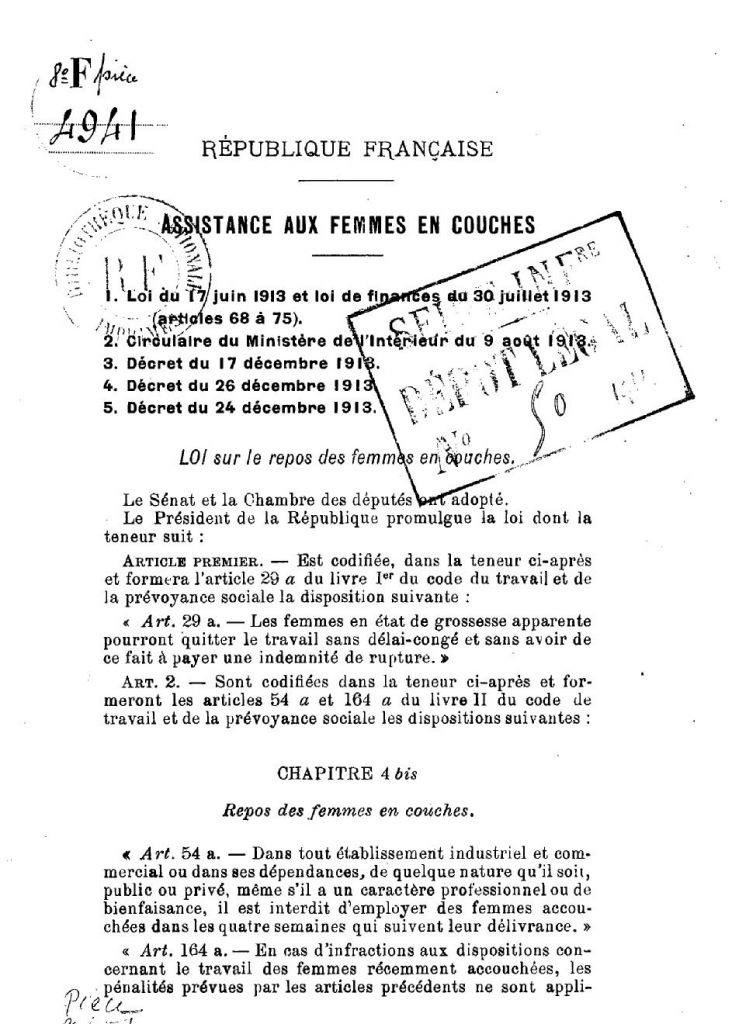

La Convention collective de travail (CCT) n° 35 du 27 février 1981, conclue unanimement au niveau interprofessionnel, préconise la proportionnalité des droits au temps de travail contractuel, établit les règles relatives aux horaires variables, à la priorité pour un emploi à temps plein dans l’entreprise, aux heures complémentaires. La loi du 23 juin 1981 confirme cet accord.

Parallèlement, une directive européenne est en préparation. À la demande du ministre Michel Hansenne, la CTF rend un avis n° 33 sur le projet de directive.[10] Cet avis reflète les positions des employeurs et des travailleurs totalement opposées quant aux effets du temps partiel sur la ségrégation du marché de l’emploi horizontalement (par secteurs) et verticalement (travailleurs peu qualifiés), sur l’impact négligeable en matière de résorption du chômage, d’augmentation des emplois et de capacité à répartir les tâches familiales de manière équitable. Il faut attendre 1997 pour que soit conclu, entre partenaires sociaux européens, un accord-cadre sur le travail à temps partiel, lequel brandit toujours le principe de proportionnalité : « appliquer le prorata temporis, là où c’est nécessaire ». Il sera annexé à la directive 97/81.[11]

Les règles de base convenues en 1981 sont toujours en vigueur.[12] Le contrat de travail à temps partiel est un contrat ordinaire mais « effectué de manière régulière et volontaire, pendant une durée plus courte que la durée normale »[13], avec des modalités spécifiques. Le flou de cette définition brouille la réalité du travail à temps partiel qui recouvre un 4/5ème temps, un mi-temps, 1/3 temps ou moins encore dans les secteurs qui ont obtenu une dérogation.[14]

Le contrat individuel doit être écrit pour préciser le nombre de jours et d’heures de travail à prester. Le règlement de travail doit déterminer les régimes de travail à temps partiel dans l’entreprise. L’horaire peut être fixe ou variable et doit faire l’objet d’une information au minimum cinq jours[15] à l’avance ou selon d’autres modalités prévues dans une convention collective de secteur.

Les avantages et les conditions de travail doivent être proportionnels à la durée de travail… Dans la vraie vie, le droit tolère beaucoup d’exceptions.

Moins d’heures de travail entraîne logiquement une rémunération moindre. Mais les 12 premières heures d’heures complémentaires prestées par mois – c’est-à-dire celles qui dépassent la durée normale de travail à temps partiel dans l’entreprise – ne donnent pas lieu à un sursalaire à l’instar des travailleurs et travailleuses à temps plein. Cette différence de traitement, constitutive d’une discrimination indirecte (parce qu’il y a plus de femmes travaillant à temps partiel), est une des causes de l’écart salarial entre hommes et femmes.[16] Mais pratiquées régulièrement, ces heures en plus peuvent dans certains cas donner l’occasion de modifier le contrat de travail.

Travailler à temps partiel offre peu d’accès aux formations et de perspectives de promotion. Les travailleurs et travailleuses ont le droit, sur demande, à une priorité de passer à temps plein si un emploi se déclare vacant et auquel ils et elles peuvent prétendre. Ce droit n’est que très rarement respecté.

Le temps partiel permet beaucoup de flexibilité pour l’employeur (horaires variables, délai de prévisibilité très court, heures complémentaires) sans contrepartie pour le travailleur ou la travailleuse. À cause des objectifs de rentabilité élevés, les rythmes s’intensifient, le travail devient plus vite pénible. La variabilité n’offre pas de possibilité d’organiser sa vie hors professionnelle. En réduisant son implication dans la sphère professionnelle, la travailleuse perd des arguments pour équilibrer la prise en charge des responsabilités familiales au sein du couple.

Toutes ces règles dérogatoires au droit commun confortent l’idée que le temps partiel n’est pas une simple question de temps de travail comme le laisse supposer la définition de l’Organisation internationale du travail (OIT), mais qu’une politique structurelle de l’emploi s’est construite aboutissant à une dualisation du marché de l’emploi. Les raisons du banc patronal ont été affichées dès le début : de la flexibilité, des coûts de gestion faibles, réduction de l’absentéisme, une productivité boostée, une augmentation des emplois, … qui se révélera fictive. Le temps partiel ne semble être un avantage que pour les quelques familles qui ont les moyens ou pour les couples dont un partenaire gagne un salaire élevé.

Le caractère volontaire du travail à temps partiel, une supercherie !

En 1982, la restructuration de l’entreprise Bekaert-Cockerill à Fontaine-l’Évêque[17], a montré que le temps partiel n’était autre qu’une variable d’ajustement du chômage et pouvait générer des discriminations. Un accord d’entreprise, signé par les syndicats le 22 novembre 1982, stipulait sans complexe que « toutes les femmes non-chefs de ménage passeront à temps partiel » … « pour éviter des licenciements des hommes ». Cette formulation exhibant une discrimination directe contraire à la loi du 4 août 1978 de réorientation économique[18] et la directive européenne 76/207/CEE[19], fut, sous la pression d’associations féministes (Comité de Liaison des Femmes et Vrouwen Overleg Komité) réécrite d’une manière plus neutre en remplaçant les termes de femmes non-cheffes de ménage par la mention des secteurs de l’encollage, de l’emballage et des services généraux, secteurs dans lesquels se trouvaient toutes les femmes et qui ne nécessitaient pas de remaniement. Ces femmes revendiquaient le passage aux 36 heures pour tous. La réponse fut catégorique : les hommes des services menacés ont tout simplement pris la place des femmes dans ces secteurs.

L’affaire aboutit à un jugement du Tribunal du travail de Charleroi le 12 novembre 1984.[20] Ce tribunal reconnaît la discrimination indirecte[21] qu’a instauré le passage forcé au travail à temps partiel pour les femmes non-cheffes de ménage. Néanmoins, les accords collectifs de 1982 ne seront pas déclarés nuls. Les 13 femmes menacées ne seront pas réintégrées dans l’entreprise et ne recevront en contrepartie qu’une indemnité équivalente à six mois de salaire brut (le minimum légal). Cette affaire spectaculaire a illustré une collusion de tous les acteurs (partenaires sociaux, conciliateur, ministère, auditeur du travail) contre les femmes qui n’ont eu de soutien qu’auprès des organisations féministes et des responsables féminines des syndicats. Plusieurs cas similaires ont été dénoncés en France avec des issues tout aussi iniques et dramatiques.

Qu’en est-il de la sécurité sociale ?

Afin d’inciter à travailler à temps partiel, des Allocations de garantie de revenu (AGR), à charge du chômage, vont être accordées dès le début à celles et ceux qui acceptent un temps partiel pour échapper au chômage c’est-à-dire dont le travail à temps partiel est considéré comme involontaire. L’AGR est destinée à compenser la différence de revenu entre un temps plein et un temps partiel. Des conditions strictes et cumulatives sont exigées : avoir un salaire inférieur à un salaire de référence, effectuer un ¾ temps et déclarer explicitement vouloir travailler à temps plein. Ce système de l’AGR a connu tellement de succès (200 000 bénéficiaires en 1990) qu’à cause des coûts croissants à charge du secteur chômage, le gouvernement les a rabotées graduellement pour les travailleurs et travailleuses à temps partiel d’avant 1993. Il crée alors la catégorie des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits sous de nouvelles conditions (travailler au moins un tiers temps, être disponible à temps plein, etc.). Le calcul complexe de l’AGR sera modifié plusieurs fois au cours des années 2000, pour faire perdre une part de leurs revenus aux ayants droit[22] et diminuer leur nombre : en 2020, ils et elles ne sont plus que 32 000 dont 23 000 femmes.

En 1992, afin de les responsabiliser dans le coût du chômage, les employeurs qui engagent des temps partiels involontaires sont soumis à une cotisation capitative pour chaque emploi offert uniquement à temps partiel. Un an plus tard, elle est diminuée, puis supprimée, et réinstaurée en 2017, sous une autre forme…

Quant à la pension des travailleurs et travailleuses à temps partiel, elle est soumise à la compression des heures travaillées en jours. Ce mode de calcul constitue une double proratisation dénoncée par le Conseil fédéral de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (CEC[23]) depuis 20 ans[24], et dont la suppression a fait l’objet d’une proposition de loi à la Chambre[25]. Cette compression restreint la possibilité de totaliser suffisamment d’années de travail pour avoir accès à la pension minimum et conduit la plupart des pensionné.e.s à une pauvreté qui, dans le pire des cas, les contraint à recourir à la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA).

Améliorer les conditions de travail et de vie des « working poors »

En 2016, s’inquiétant du caractère majoritairement involontaire[26] (non choisi) du travail à temps partiel, le CEC relance le débat en posant la question des conditions de travail plutôt que des raisons de travailler à temps réduit : ne serait-ce pas les conditions de travail auxquelles sont soumises les travailleuses à temps partiel qui les empêcheraient d’exercer leur métier à temps plein, qui ne leur permettraient pas de concilier « harmonieusement » leurs activités professionnelles et responsabilités familiales ? Après des analyses théoriques du droit applicable, le CEC pilote, avec l’appui d’universitaires, deux enquêtes dans des secteurs employant beaucoup de femmes et à forte proportion de temps partiel : le commerce, le nettoyage, les maisons de repos et les banques et assurances.[27] Bien que les raisons de travailler à temps partiel révèlent une interpénétration de multiples contraintes difficiles à isoler, il en ressort que travailler à temps partiel augmente la pénibilité du travail causée par des horaires variables et souvent imprévisibles, une charge de travail et des rythmes accrus, l’abus de l’urgence, des heures complémentaires, etc.[28] L’argument promotionnel des années 1980, qui consistait à faciliter la conciliation entre responsabilités familiales et contraintes professionnelles, est loin de se vérifier dans la réalité : dans les entreprises sondées, les horaires des femmes qui ont des enfants sont identiques à celles qui n’en ont pas.

La collecte d’éléments statistiques complétée par des témoignages a permis de refonder des revendications essentielles. À la suite d’une journée d’étude en juin 2022[29], le CEC rend en octobre 2022 un avis auquel ont collaboré les représentants des secteurs analysés.[30] Une série de recommandations sont adressées tant aux autorités politiques qu’aux commissions paritaires. En matière de droit du travail, le CEC demande la suppression de la discrimination salariale résultant du système des heures complémentaires, l’évaluation de la cotisation de responsabilisation, un investissement significatif dans les services de garde d’enfants qui tiennent compte de la flexibilité exigée par les entreprises. En matière de chômage, le système des AGR doit compenser réellement la perte de revenu des travailleurs ou travailleuses qui acceptent un travail à temps partiel. Pour le calcul de la pension, il faudrait supprimer la différence entre les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits avec ou sans AGR, revoir le système de la compression des heures en jours travaillés et maintenir les assimilations actuelles.[31]

Dépassant le discours usé, aseptisé, de l’égalité des chances, nous cherchons à corriger les discriminations, à compenser les effets inéquitables des politiques publiques de l’emploi, de dispositions juridiques prétendument neutres, en réalité incapable de concevoir de l’égalité, ce qui n’est d’ailleurs pas leur objectif premier. En ce qui concerne le travailleurs et travailleuses à temps partiel, la proportionnalité des droits salariaux, des congés, des formations, etc., est insuffisante à générer un minimum de justice dans l’entreprise et de cohésion sociale.

Notes

[1] DELORS J. et DOLLE M., Investir dans le social, 2012, Odile Jacob, 2009, p. 213.

[2] « Le travail à temps partiel en léger recul chez les femmes, mais pas chez les hommes », Le travail à temps partiel, https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/le-travail-temps-partiel, publié le 27 mars 2024, consulté le 17 juin 2024.

[3] Avis n° 8 du 2 septembre 1976 sur le travail à temps partiel des femmes, cité par PEEMANS-POULLET H., « Le travail à temps partiel » dans PERNOT A., CORNELIS L., HANTSON F., Il y a 40 ans : La Commission du travail des femmes, Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes, 2016, p. 26. https://conseildelegalite.be/media/300/download?inline, consulté le 17 juin 2024.

[4] Le Travail à temps partiel, brochure FEB, 1983.

[5] Avis n° 23 du 20 juin 1980 sur le travail à temps partiel. Partie I & II. https://conseildelegalite.be/media/291/download?inline, consulté le 17 juin 2024.

[6] L’avis n° 655 de 1980 s’est contenté de passer en revue les adaptations réglementaires nécessaires sans se prononcer sur les enjeux de fond.

[7] Le travail à temps partiel, peut-être une solution pour vous ?, brochure du Ministère de l’Emploi et du Travail, préface de Michel Hansenne, 1983.

[8] « La place des femmes sur le marché du travail », Les cahiers de femmes d’Europe, n° 36, 1991.

[9] Interview de Miet Smet dans Knack, 20 mai 1998. Aux Pays-Bas, 40 % de travailleurs sont à temps partiel et 70 % de femmes.

[10] Avis n° 33 du 12 juillet 1982 relatif à la proposition de directive du Conseil des communautés européennes concernant le travail volontaire à temps partiel. https://conseildelegalite.be/media/281/download?inline, consulté le 17 juin 2024.

[11] Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES – Annexe : Accord-cadre sur le travail à temps partiel.

[12] Ces règles ont été décrites et évaluées en 1998 par le Conseil d l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans Le travail à temps partiel. Situation et implications en droit du travail et en matière de sécurité sociale (34 p.). En 2004, la FGTB Liège-Huy-Waremme a édité une étude très complète, Temps partiel en Belgique. Entre solution et désillusion.

[13] Cf. la définition du Bureau international du travail et le commentaire de l’article 1er de la collective de travail n° 35.

[14] Dans l’industrie alimentaire, la vente au détail, les grands magasins, la distribution, l’hôtellerie, les services d’aides familles et aides seniors, le nettoyage.

[15] Sept jours depuis 2023.

[16] Une proposition de loi du 1er septembre 2023 vise à y remédier. Chambre doc. 55-3531/001.

[17] COENEN M.-T., « La grève des travailleuses de Bekaert-Cockerill en 1982. Les femmes contre le temps partiel imposé », analyse en ligne, https://www.carhop.be/images/Gr%C3%A8ve_travailleuses_Bekaert-Cockerill_1982_MTC_2005.pdf, 2005, consulté le 17 juin 2024 ; LOUIS M.-V., « La lutte des femmes de Bekaert-Cockerill », Les Cahiers du GRIF, no 27, 1983, p. 44.

[18] Cette loi a été intégrée dans la loi du 7 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

[19] Remplacée par la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

[20] DE VOS D. et PICHAULT C., « L’affaire des travailleuses de Bekaert-Cockerill », Journal des tribunaux du travail, n° 330, 20 novembre 1985, p. 435-443. https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/archieven/jtt/1985-330.pdf, consulté le 17 juin 2024 ; ARCQ E. et PICHAULT C., L’affaire Bekaert-Cockerill, Bruxelles, CRISP, 1984 (Courrier hebdomadaire du CRISP, no 12), p. 24-25.

[21] La jurisprudence européenne avait déjà reconnu la discrimination indirecte à l’encontre des travailleurs à temps partiel depuis l’arrêt Jenkins du 31 mars 1981.

[22] De nombreux articles et positions ont dénoncé cette évolution. Notons Le point de vue du Conseil sur la Sécurité sociale, Bruxelles, Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes, mai 1996.

[23] En 1993, ce conseil a remplacé la Commission du travail des femmes (CTF) en intégrant des associations féminines et de jeunesse. Ses missions consistent à rendre des avis aux autorités et à toute personne qui l’interroge, mais aussi d’initiative. Dans le cadre de ses compétences fédérales, il peut entreprendre toutes actions relatives à l’égalité entre hommes et femmes (colloques, séminaires, publications, etc.).

[24] Avis n° 110 du 13 octobre 2006 au sujet de la mise en œuvre du pacte de solidarité entre les générations en ce qui concerne la prépension et la pension légale : ancienneté requise, périodes assimilées, contenu donné à la notion “travail lourd”. https://conseildelegalite.be/media/187/download?inline, consulté le 19 juin 2024 & Avis n° 147 du 29 mai 2015 relatif à diverses mesures de la réforme de la pension des travailleurs salariés. https://conseildelegalite.be/media/64/download?inline, consulté le 19 juin 2024.

[25] Proposition de loi modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, visant à supprimer la compression des années de prestations des travailleurs à temps partiel afin de favoriser l’accès aux droits sociaux, Chambre des représentants de Belgique, 19 juillet 2019. https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0119/55K0119001.pdf, consulté le 19 juin 2024.

[26] L’enquête sur les forces de travail d’Eurostat posent des questions standardisées depuis 30 ans. Il en ressort notamment d’année en année que seulement 10% de femmes et 6,5% d’hommes ne souhaitent pas un emploi à temps plein. On pourrait en conclure que 90 % de femmes et d’hommes souhaitent un temps plein mais en sont empêché.e.s pour diverses raisons familiales, de santé, d’absence de travail à temps plein, etc.

[27] « À qui s’adresse le travail à temps partiel ? À quoi sert-il ? », https://conseildelegalite.be/nouvelles/qui-sadresse-le-travail-temps-partiel-quoi-sert-il, 23 octobre 2020, consulté le 19 juin 2024 & MARTINEZ-GARCIA E., HAUSMANN T., WISEUR G., Enquête sur le caractère (in)volontaire du temps partiel féminin, Bruxelles, ULB-Centre Metices, février 2020, 74 p. https://raadvandegelijkekansen.be/sites/default/files/inline-files/Enqutetempspartielinvolontairerapportsept2020_0.pdf, consulté le 19 juin 2024.

[28] Avis n° 166 du 14 octobre 2022 du Bureau du Conseil de l’Égalité des chances entre les hommes et les femmes, relatif au travail (in)volontaire à temps partiel. https://conseildelegalite.be/media/348/download?inline, consulté le 19 juin 2024.

[29] « Communiqué de presse 23 juin 2022. Le temps de travail, une histoire de genre », https://conseildelegalite.be/nouvelles/le-temps-de-travail-une-histoire-de-genre-journee-detude-22-juin-2022, consulté le 19 juin 2024.

[30] Avis n° 166 du 14 octobre 2022…

[31] « Retour sur le travail à temps partiel », présentation de Dominique De Vos, 2023, Retour sur le travail à temps partiel – Dominique Devos (PPTX, 298.51 Ko), consulté le 19 juin 2024.

Pour citer cet article

DE VOS D., « Le temps de travail ne se partage pas équitablement », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°23 : De la rue au parlement : femmes en luttes pour leurs droits, juin 2024, mis en ligne le 3 juillet 2024, https://www.carhop.be/revuescarhop/